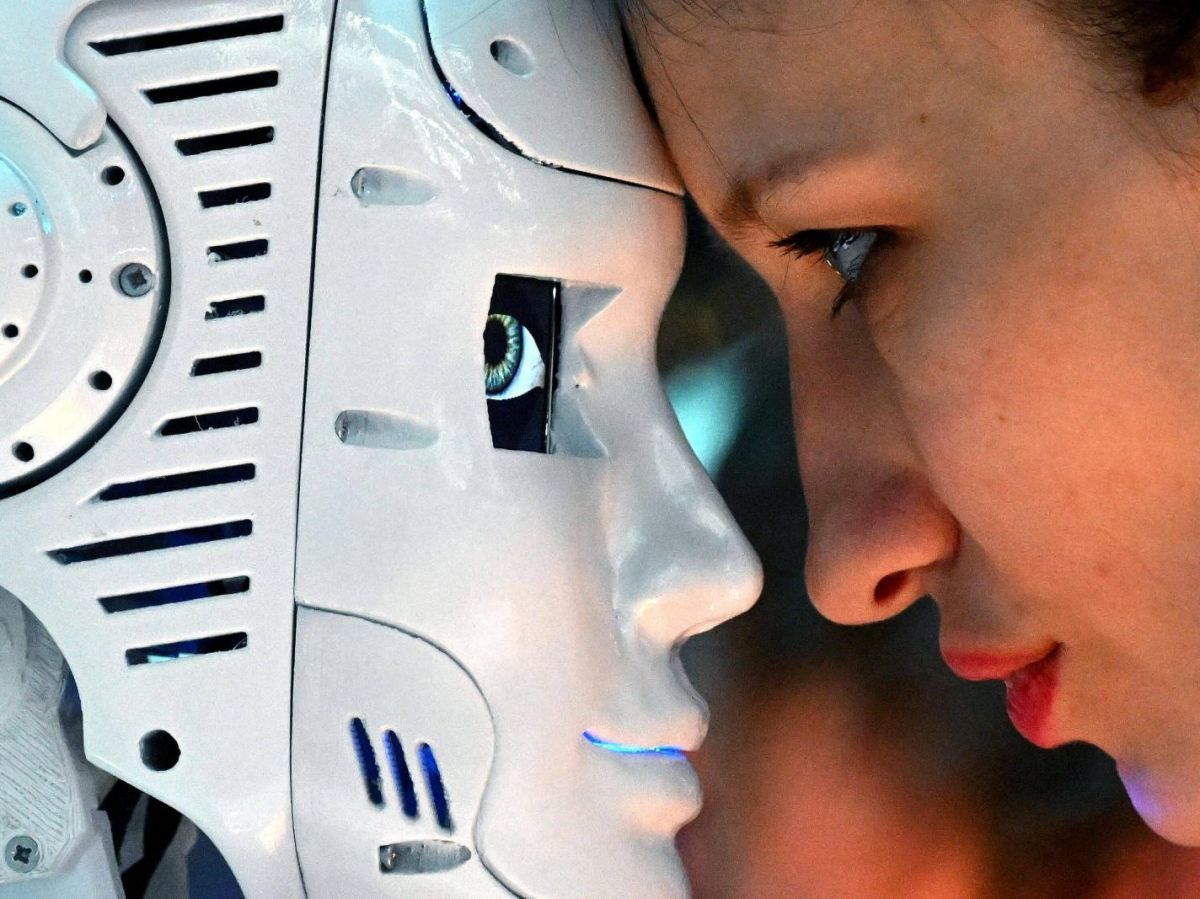

Que ce soit au cinéma, avec “L’Homme bicentenaire” ou “AI : Intelligence artificielle”, en littérature, avec “Blade Runner” ou encore dans les jeux vidéo, notamment avec “Detroit : Become Human”, l’idée que l’intelligence artificielle puisse développer une conscience et un schéma de pensée propre à l’humain est un thème récurrent de la science-fiction.

Que ce soit au cinéma, avec “L’Homme bicentenaire” ou “AI : Intelligence artificielle”, en littérature, avec “Blade Runner” ou encore dans les jeux vidéo, notamment avec “Detroit : Become Human”, l’idée que l’intelligence artificielle puisse développer une conscience et un schéma de pensée propre à l’humain est un thème récurrent de la science-fiction.

Aujourd’hui, et face au développement rapide et constant des IA, elle ne s’y limite plus. Le chercheur Athanassios S. Fokas, mathématicien grec spécialisé dans l’étude d’équations et de systèmes non-linéaires, s’est penché sur la question. Le fruit de son travail est dévoilé dans un article publié dans la revue PNAS Nexus. Il y exprime des arguments fondés sur l’état actuel des connaissances en cognition et en intelligence artificielle.

Sémantique contre statistique

Selon le chercheur, les machines n’ont pas et n’auront jamais une compréhension similaire à celle de l’être humain. Car là où l’humain cherche des liens sémantiques, les machines ne pourront que faire des liens statistiques, tout au mieux syntaxiques. Prenons l’exemple du modèle de langage word2vec, associant les mots à des vecteurs d’un grand nombre de paramètres.

Il peut faire une association entre “reine” et “roi” grâce à leur emploi syntaxique proche, mais il ne peut pas faire le lien avec “mari” et “épouse”, car l’IA n’a pas d’information sur le sens des mots qu’elle utilise. Le chercheur en informatique Joseph Sifakis, gagnant du prix Turing en 2007, précisait dans son ouvrage “Understanding and changing the world” publié en 2020, que les relations générées par l’intelligence artificielle entraînent de la prédictibilité, mais aucunement une compréhension des faits sous-jacents comme le ferait un être humain.

Une absence de créativité

Avec l’arrivée d’IA génératives de plus en plus efficaces, il serait tentant de penser que l’intelligence artificielle est enfin douée de créativité. Face à cet argument, A.S. Fokas rétorque que l’IA n’a pas d’imagination et ne fait, en réalité, pas preuve de créativité. “La créativité ne peut pas se résumer à accomplir une tâche spécifique”, écrit-il. Selon lui, l’écart entre la réalisation d’une tâche et le résultat attendu nécessite le besoin de formuler cette tâche avec des idées vagues. Le déterminisme présent dans le fonctionnement algorithmique des IA les empêche donc de faire preuve de créativité, une “partie non algorithmique” de la pensée humaine, selon la formulation du chercheur.

Cerveau et algorithme : un corps comme différence

L’auteur insiste fortement sur le fait que la singularité de la conscience humaine tient principalement de l’incarnation, le fait que le cerveau soit intégré dans un corps humain. Cette incarnation permettrait au cerveau de développer notamment une conscience de soi et un ressenti de l’environnement.

Il est donc important de noter que la recherche en IA se focalise sur la simulation des neurones et occulte le reste des composantes influençant la cognition. On peut penser à l’importance des hormones comme la sérotonine ou la dopamine dans le fonctionnement du cerveau. Cette focalisation sur les neurones exclut également les cellules gliales qui composent 85 % de la masse du cerveau et qui constituent un important soutien au fonctionnement de celui-ci.

Selon certaines théories, la conscience émergerait de la manière dont l’information est traitée. Or, exclure de facto le traitement non-neuronal pourrait suffire à empêcher la conscience d’émerger, conclut le chercheur grec. Il nuance tout de même son propos avec les nouvelles avancées, notamment concernant l’utilisation d’organoïdes, qui pourrait changer de paradigme.

Bien que pour une partie de la communauté scientifique, l’émergence de la conscience artificielle semble peu probable, des chercheurs ont, le 21 décembre 2023, appelé dans un billet publié dans Nature à augmenter les fonds et les moyens alloués à la recherche en conscience artificielle afin d’éviter d’être pris de court si elle venait

Lire l’article complet sur : www.sciencesetavenir.fr

Leave A Comment