Mutation des recherches, des mentalités, des comportements

Mutation des recherches, des mentalités, des comportements

« Un spectre hante l’Europe », disait Marx en son temps. Aujourd’hui, ce n’est plus le communisme. L’esprit woke provoque en France, comme ailleurs en Europe, une mutation de l’université. La confusion entre travaux de recherche et textes militants s’accroît, comme si la recherche ne devait être qu’un instrument de lutte. L’idéal d’une connaissance objective est présenté comme un leurre, un outil de domination à combattre. Il n’existerait que des points de vue et des expériences « situées » , jamais aucun savoir neutre, seulement. Se trouvent alors contestés à la fois l’universalisme, l’objectivité scientifique, l’existence même d’une rationalité indépendante des races, des genres, des classes sociales, des traditions culturelles.

Cette captation partielle de l’université par le militantisme accompagne un changement de sensibilité plus profond, qui s’exacerbe. Il s’agit de n’être plus agressé ni stressé par les images, les propos, les représentations susceptibles d’offenser son statut personnel – choix sexuel, origine ethnique, traumatismes singuliers ou collectifs. Se mettent en place une kyrielle de précautions, avertissements, censures pour éviter le malaise de quiconque. Les wokes cultivent la fragilité. Le culte du safe space, supposé protégé de toute « micro-agression », conduit inévitablement à l’entre-soi et au renforcement de ses propres convictions. Se croyant stigmatisés, dominés, victimes du système, les wokes imaginent se protéger en annulant des discours supposés normatifs, oppresseurs et traumatisants. D’où la réécriture et la démolition d’oeuvres classiques, les mises au pilori numériques des récalcitrants. Entre la protection victimaire de soi et la terreur exercée sur les autres, la frontière est mince, souvent franchie.

Le célèbre poing fermé, symbole de l’oppression des minorité, repris lors du rassemblement, le 13 juin 2020, place de la République, à Paris, à l’appel du comité Justice pour Adama.©Julien Daniel / MYOP

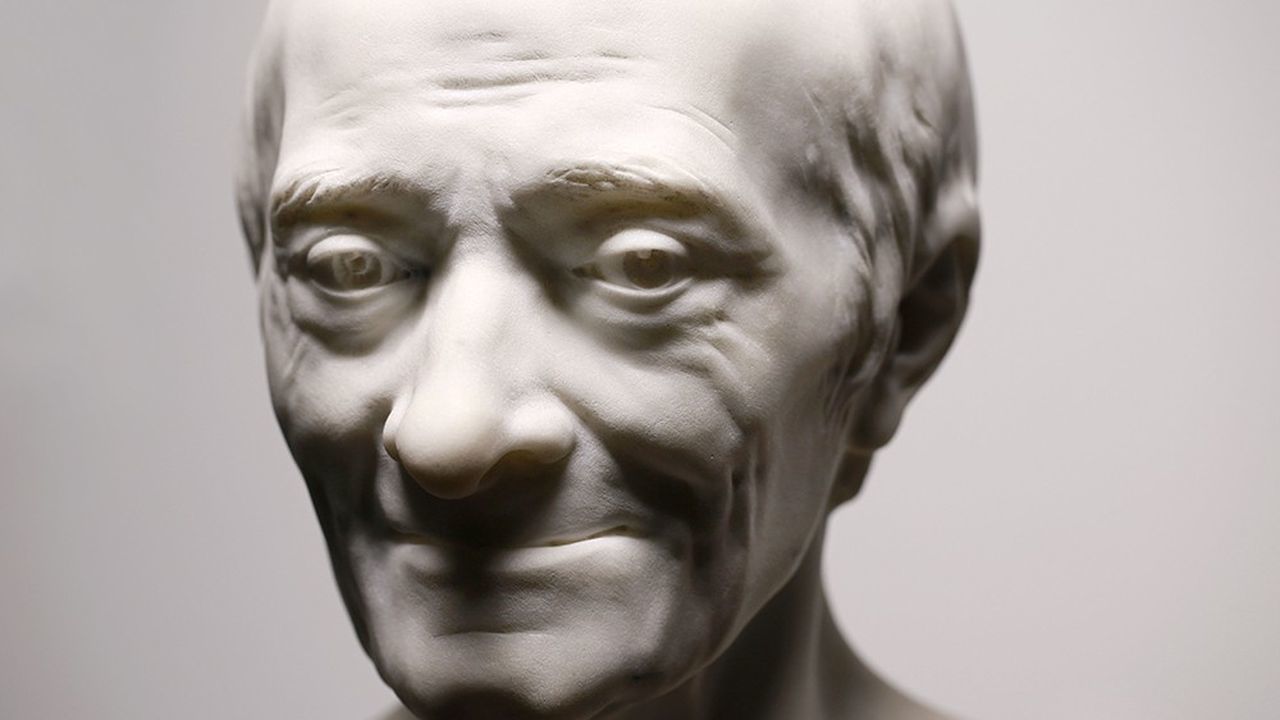

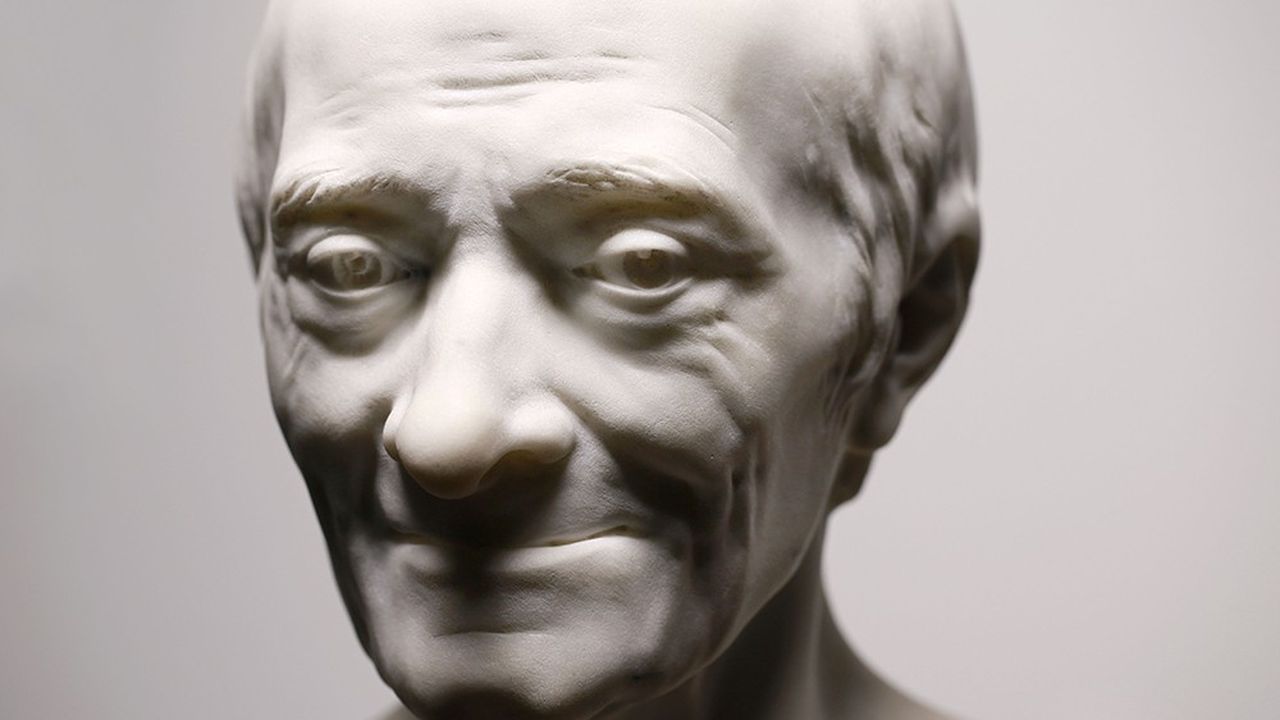

La cancel culture constitue la face active de la sensibilité woke. Il faut empêcher de parler les conférenciers aux idées jugées toxiques, comme le furent la philosophe Sylviane Agacinski. à Bordeaux en 2019, l’écrivain Mohamed Sifaoui à la Sorbonne, le linguiste Jean Szlamowicz à Lille, et bien d’autres. Il est devenu vertueux de disqualifier des enseignants sur les réseaux sociaux, de traquer dans le vocabulaire la moindre trace d’agression virtuelle, de réécrire l’histoire et de déboulonner des statues. Car, toujours, on agit au nom du bien, du vrai, du juste. Les effets de ce nouvel ordre moral débordent de plus en plus le domaine des universités. Il gagne les entreprises, qui organisent des séminaires de sensibilisation aux genres et aux races. Il touche l’éducation, et les institutions publiques. Déjà, des directives européennes préconisent de ne plus dire « Mesdames, Messieurs » pour ne pas offusquer les « non-binaires » de l’auditoire.

Lire l’article complet sur : www.lesechos.fr

Leave A Comment