En Ile-de-France, on peut valider son titre de transport via sa montre connectée –

Ile-de-France Mobilités et Samsung s’associent pour tester la validation sans contact des titres de transport en station via une montre connectée. Les propriétaires de Samsung Galaxy Watch vont pouvoir tester la validation sans contact en station de leur titre de transport. Les utilisateurs pourront acheter et recharger leur titre de transport avec leur téléphone et la montre connectée servira de support de validation. Plus besoin de Pass Navigo physique ou de ticket ! A travers un communiqué, IDFM précise que cette expérimentation est ouverte à 10 000 testeurs. Pour en faire partie, il suffit de s’inscrire sur ce site . Pour pouvoir participer aux premiers tests, les candidats doivent avoir une montre connectée Samsung de génération 4, 5 ou 6 ; détenir un téléphone Android version 8 minimum et télécharger l’application d’IDFM. Les titres de transport disponibles à l’achat sont le carnet et ticket t+ à l’unité, les titres Orlybus et Roissybus, le Navigo jour, le Navigo semaine, le Navigo mois et le Navigo jeune week-end

La Cité de l’espace de Toulouse dévoile son simulateur de voyage vers la Lune

Les visiteurs de la Cité de l’espace de Toulouse peuvent désormais expérimenter le LuneXplorer, un simulateur de voyage qui donne l’impression de décoller et d’atterrir sur la Lune. A quoi ressemblera un voyage vers la lune lorsque le tourisme spatial se sera démocratisé ? Pour le savoir, il est possible de monter à bord du nouveau simulateur de la Cité de l’espace de Toulouse baptisé LuneXplorer. Cette nouvelle « attraction » revient sur l’histoire de la conquête lunaire et propose de vivre l’expérience sensorielle d’un décollage et d’un alunissage pendant environ 5 minutes. Après une introduction de Thomas Pesquet, les visiteurs peuvent ressentir une force gravitationnelle jusqu’à 2G, soit deux fois le poids de leur corps. « C’est un équipement unique en Europe, élaboré avec l’ESA et le Cnes pour garantir le réalisme des contenus », souligne Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l’espace. Avec cette nouvelle expérience, la Cité de l’espace de Toulouse espère attirer 10 % de plus de fréquentation par an. D’un coût de 16 millions d’euros, LuneXplorer a été financé par Toulouse Métropole, l’Union Européenne, la région Occitanie et la Semeccel, la société d’exploitation de la Cité de l’espace.

Avec Kyutai, Paris contre-attaque dans l’intelligence artificielle

La France n'a pas encore son OpenAI, mais elle a vu naître vendredi 17 novembre son propre laboratoire d'intelligence artificielle à but non lucratif, tel que s'était présentée la star américaine du secteur à ses débuts. Baptisée « Kyutai » - « sphère » en japonais -, cette fondation regroupera des spécialistes de la recherche fondamentale dans ce domaine appelé à changer le monde. Pour les attirer à Paris plutôt que chez les champions américains du secteur, elle laissera à ces têtes bien faites la liberté de publier dans les revues scientifiques leurs découvertes technologiques à même d'engendrer la création de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Les start-up auront ainsi la liberté d'exploiter ces briques technologiques bourrées d'innovations. Comme annoncé fin septembre, Xavier Niel investit massivement dans ce projet qu'il a présenté au cours d'une conférence organisée à Station F devant un parterre d'entrepreneurs de la tech. « La dernière fois que j'étais là, c'était pour lancer Station F en 2017 », a posé le parrain de la French Tech, comme pour rappeler l'enjeu de la journée : faire décoller l'écosystème français des start-up de l'intelligence artificielle de la même façon que son incubateur a permis le décollage de nombre de jeunes pousses parisiennes. Certes, l'écosystème est déjà bien constitué après les efforts faits par le gouvernement dans la formation d'experts de niveau mondial et dans la mise à disposition de supercalculateur. Mais l'apport d'investisseurs privés n'est pas de trop, tant le secteur est en ébullition. « Tout l'écosystème IA européen bénéficiera de ce laboratoire », a assuré le fondateur de Free qui ne veut pas voir l'avenir de la tech dépendre exclusivement des technologies américaines alors qu'OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) ou Meta (Llama) ont pris de l'avance. Le laboratoire vise d'ailleurs à faire les mêmes types de modèles que les Américains ou que les start-up comme le français Mistral AI. Et alors que l'open source est parfois mal vu à Bruxelles où se joue l'avenir de la réglementation sur le sujet, Xavier Niel estime qu'il est « trop tôt pour la régulation » en Europe puisque l'écosystème y est moins mature qu'aux Etats-Unis. Rodolphe Saadé, investisseur dans l'IA Contrairement à il y a six ans, le milliardaire n'investit pas à titre personnel mais via son groupe qu'il détient en quasi-totalité. Il n'est surtout pas seul dans l'aventure puisqu'il est rejoint par son nouveau partenaire en affaires, Rodolphe Saadé. Le patron du transporteur CMA CGM va investir 100 millions d'euros dans ce laboratoire de recherche, c'est-à-dire la même somme que Xavier Niel. Par ailleurs, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, se joint au duo avec d'autres financeurs. LIRE AUSSI : CHRONIQUE - Dédiaboliser l'intelligence artificielle D'ores et déjà, les travaux de Kyutai pourront compter sur environ 300 millions d'euros au total. Certes, c'est encore loin des sommes sur lesquelles peuvent compter d'autres laboratoires aux Etats-Unis, mais les trois cofondateurs ont appelé d'autres investisseurs à soutenir leur projet. « ChatGPT, c'était des investissements annuels de 100 millions de dollars pendant un petit nombre d'années », a aussi relativisé Xavier Niel. Concrètement, une équipe, entièrement masculine, de six chercheurs ainsi que de doctorants est déjà réunie. Son objectif est de construire la totalité d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle d'ici un an. « Nous n'allons pas attaquer les mêmes problématiques que Google DeepMind. Nous allons nous focaliser sur des modèles multimodaux, aller au-delà du texte, par exemple vers le son », illustre Neil Zeghidour, un des chercheurs. Le laboratoire surveillera d'un oeil particulier les progrès de Mistral AI, une start-up également financée par Xavier Niel et Rodolphe Saadé qui vient de dévoiler son premier modèle. Des chercheurs issus de Meta et DeepMind Sans grande surprise, et comme Mistral AI, Kyutai a débauché de purs produits des grandes écoles françaises passés chez les grands noms de la tech. Notamment au sein de Meta, qui a un laboratoire d'intelligence artificielle à Paris (FAIR) depuis 2015 : Edouard Grave, Hervé Jegou (qui a fait partie de l'équipe fondatrice du laboratoire) et Alexandre Défossez. Deux autres chercheurs - Laurent Mazaré et Neil Zeghidour - viennent, quant à eux, de DeepMind, start-up d'IA rachetée par Google en 2014. « Aucun de nous n'est parti fâché », précise Patrick Pérez, autre membre de l'équipe. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Sommet mondial de l'IA : de l'unité et des dissensions Comment Paris est devenu une place montante dans l'IA Ce dernier est vice-président IA de Valeo et directeur scientifique de Valeo.ai, un laboratoire de recherche pour les applications automobiles, installé à Paris. Dans une récente tribune aux « Echos », il déclarait qu'« aucun acteur du secteur n'y parviendra seul : comme la communauté scientifique de l'IA le fait déjà beaucoup, partageons les données, partageons les idées, partageons les codes pour rendre les mobilités du futur bien plus autonomes, plus sûres et plus sobres ». Kyutai pourra bénéficier des dernières puces du fabricant américain Nvidia, réputé le plus en avance dans le domaine des processeurs pour l'intelligence artificielle. Alors que ces ressources sont devenues rares, le laboratoire pourra compter sur son partenariat avec Scaleway, la filiale d'informatique en ligne du groupe Iliad, elle-même partenaire de Nvidia, mais ne s'interdit pas de passer commande auprès d'autres plateformes d'informatique en ligne.

RSE : pas de transformation des business models sans le numérique

Ajouter à mes favoris Google News Commenter Partager En quelques décennies, le numérique a pris une dimension systémique qui impacte la grande majorité des acteurs économiques. Partout où la transformation doit être menée, le numérique fournit des outils qui favorisent la transparence, la collaboration, la rapidité d'exécution, l'accessibilité et le partage des ressources. Tout l'enjeu est désormais de mettre ce levier au service d'une transformation responsable des business models, tout en limitant ses propres impacts négatifs sociaux, sociétaux et particulièrement environnementaux. En effet, le numérique représente actuellement entre 2 et 4 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, selon l'Ademe. Le défi est grand car c'est tout le paradigme de la performance qu'il faut reformer. Nous sommes cependant convaincus qu'il est possible et nécessaire de le relever. LA NEWSLETTER DÉBATS ET OPINIONS Tous les vendredis à 7h30 Recevez notre sélection d’articles tirée de notre rubrique Débats, pour comprendre les vrais enjeux du monde d’aujourd’hui et de notre société En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’utilisations et notre politique de confidentialité. Label et palmarès Pour que le numérique soutienne pleinement la transformation durable de l'économie, il doit aller de pair avec une recherche de valeur large pour tout l'écosystème. La création d'un observatoire des business models responsables et de la transformation systémique des entreprises permettrait d'établir un référentiel partagé, et d'en faire la promotion auprès de l'ensemble des parties prenantes (entreprises, investisseurs, pouvoirs publics, clients, etc.). À lire aussi RSE : notre palmarès 2022 des entreprises les plus responsables Une plateforme numérique pourrait y être adossée pour favoriser la diffusion d'informations et la participation des entreprises au dispositif d'évaluation de leur business model avec, à la clé, l'obtention d'un label ou le référencement dans un palmarès. Formations au plus haut niveau de l'entreprise Nous appelons à un véritable changement d'état d'esprit des dirigeants afin de placer la préservation de l'environnement social et naturel au même niveau que la croissance et la rentabilité nécessaires à la viabilité économique de leur entreprise. Dans un premier temps en proposant des formations au plus haut niveau de l'entreprise menées par des personnes expertes et engagées en faveur de la transformation responsable, durable et systémique. À terme, en encourageant la transparence dans l'évaluation de la performance et la rémunération des dirigeants sur la base d'indicateurs d'impacts ESG. À lire aussi La responsabilité sociétale des entreprises en Afrique, un défi inaccessible ? Nous prônons l'innovation technologique au service d'une vision responsable et durable de l'entreprise, tout en maîtrisant les externalités négatives et les risques associés au numérique lui-même. Nous souhaitons encourager toutes les entreprises comme les pouvoirs publics à jouer pleinement leur rôle dans l'avènement d'une économie plus responsable, avec le numérique

WeWork, récit d’une faillite annoncée

Epilogue piteux, pour un conte qui fut magnifique. Lundi soir, WeWork a annoncé avoir déposé le bilan et s'être placé sous la protection du régime des faillites (« Chapter 11 ») aux Etats-Unis. Le cours du spécialiste des espaces de travail partagés avait été suspendu à la Bourse de New York dans la journée, après treize années de faste, d'extravagances, de déconvenues et de « storytelling ». Depuis 2010, l'entreprise a enregistré plus de 16 milliards de dollars de pertes. Sa valorisation, qui avait dépassé 47 milliards en janvier 2019, a été réduite à quelques dizaines de millions. Quatre ans après le renvoi houleux de son fondateur Adam Neumann, par un conseil d'administration lassé de ses excès, le groupe n'a pas réussi à redresser la barre. Longue dégringolade La nouvelle ne prend pas le marché par surprise. Depuis cinq ans, l'histoire de WeWork est celle d'une longue dégringolade. L'agence de notation financière S&P l'a d'ailleurs déjà placée « en défaut partiel » le 1er novembre dernier. Seule une restructuration de la dette pourra ressusciter l'entreprise. Ce qu'elle espère : le PDG David Tolley a indiqué lundi soir avoir signé un accord d'aide à la restructuration (RSA) « avec nos créanciers clés, qui réduit drastiquement notre dette financée existante ». « Au cours de cette période, WeWork continuera à rationaliser son portefeuille de baux commerciaux », a indiqué le groupe, précisant que ses « opérations mondiales (doivent) se poursuivre normalement ». LIRE AUSSI : PORTRAIT - WeWork : la vie dorée d'Adam Neumann, gourou fantasque du coworking REPORTAGE - WeWork : « On savait que ce n'était pas tenable » A New York, de nombreux télétravailleurs ont déjà dû trouver un nouvel asile à la suite de la fermeture définitive de leur bureau partagé. Fin octobre, les clients du 880 3rd Avenue ont reçu un mail inhabituel : pas d'invitation à goûter le dernier kombucha alcoolisé ou à fabriquer ses « bracelets d'amitié » avec des perles de couleur, mais un avis de fermeture. « WeWork examine régulièrement son portefeuille immobilier afin de s'assurer que nous fournissons aux membres les meilleures solutions d'espace de travail possibles », s'est étrangement justifié le directeur de WeWork On Demand, Bart Clareman. Echéance manquée Début octobre, WeWork a manqué une échéance de paiement sur les intérêts de sa dette, ouvrant une période de négociation de trente jours, rallongée d'une semaine, avec ses créanciers, notamment SoftBank et King Street Capital Management. Début août, le groupe avait indiqué, à l'occasion de ses résultats trimestriels, avoir des « doutes substantiels » sur sa capacité à poursuivre son activité. WeWork a dégagé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars au premier semestre, et une perte nette de 700 millions. Plus de 80 % de ses revenus sont dépensés chaque mois dans les loyers et les intérêts. Le groupe n'a jamais réalisé un trimestre bénéficiaire. LIRE AUSSI : Aux Etats-Unis, le télétravail est parti pour durer ANALYSE - Comment le télétravail redessine l'avenir des bureaux Après une folle croissance depuis sa naissance en 2010 et une crise de gouvernance, le pionnier des bureaux partagés n'aura finalement pas réussi à purger ses premiers excès, ni à faire de la fin de la pandémie de Covid le tremplin d'une nouvelle ère du coworking. « L'offre excédentaire dans l'immobilier commercial, la concurrence accrue dans les espaces flexibles et la volatilité macroéconomique ont entraîné un taux de roulement des membres plus élevé et une demande plus faible que prévu », indiquait cet été David Tolley, le PDG par intérim. Nommé au printemps après le départ surprise du coupeur de coûts Sandeep Mathrani, il a été confirmé dans ses fonctions mi-octobre. Fragilité inhérente La fragilité inhérente du modèle de WeWork est connue de longue date : des baux signés pour dix à vingt ans avec des rénovations massives, mais des locataires volatils qui vont et viennent à leur guise. De quoi créer un effet de ciseau ravageur en cas de chute de la demande. Et comme la plupart des baux ont été conclus lorsque le marché était au plus haut, en 2018-2019, la facture est salée : plus de 2 milliards de dollars en 2023, selon WeWork. Les investisseurs, qui avaient cru aux belles paroles d'Adam Neumann et pris WeWork pour une start-up Internet alors qu'il s'agissait avant tout d'un projet immobilier, en sont pour leurs frais, notamment SoftBank, qui a laissé sur la table des milliards. Le fondateur prodigue a littéralement brûlé le cash, à coups de jet privé, de fêtes somptueuses. Sous sa férule, WeWork a surenchéri follement pour signer des baux le plus vite possible et afficher de forts taux de croissance. Rien qu'à New York, il exploitait 47 sites fin mars, soit 641.000 m2 ou 60 % des espaces de travail partagés de la ville. LIRE AUSSI : WeWork : les vingt sites parisiens vont continuer à fonctionner malgré la faillite Après son départ, Sandeep Mathrani introduit WeWork en Bourse. Les grands plans de diversification dans l'éducation ou la colocation sont enterrés, et le groupe ralentit son développement pour abaisser son point mort. Fin 2019, juste avant la pandémie, la société a ainsi déjà mis les freins sur la signature de nouveaux baux à New York, l'épicentre de son activité. Elle met aussi moins l'accent sur les « membres » particuliers et davantage sur les entreprises, qui lui achètent de l'espace au forfait et pour un ou deux ans. Offre excédentaire La crise sanitaire à partir de mars 2020 fait rentrer tout le monde chez soi : WeWork perd 3,2 milliards de dollars cette année-là, autant que son chiffre d'affaires. WeWork met malgré tout sur pied un plan de croissance, renégociant ses baux et quittant dès que possible d'anciens immeubles pour réduire les coûts de fonctionnement. LIRE AUSSI : Le télétravail à l'étranger, une pratique plébiscitée par les salariés Côté revenus, l'entreprise tente d'attirer les clients avec l'offre la plus flexible possible : ce sera WeWork On Demand, une formule imbattable à 29 dollars la journée pour un espace de travail et du café à volonté dans Manhattan. Mais dix personnes sur un plateau ne rapportent que 290 dollars par jour : un gouffre annoncé, au vu des loyers et des frais de personnel. Et au 85 Broad Street, l'un des plus grands espaces de Manhattan au coeur de Wall Street, il reste encore, certains jours, près de 200 places de libre. Avec un télétravail toujours plus répandu aux Etats-Unis qu'en Europe, les entreprises se débattent encore avec leurs mètres carrés en surnombre, et ont inauguré de nouveaux espaces qui ressemblent furieusement aux grands plateaux de WeWork. Ca ne va pas arranger les affaires du premier locataire privé de New York.

Avec X, Elon Musk veut remplacer les banques

Un an après son acquisition par Elon Musk, le réseau social qui s'appelait Twitter est bel et bien décidé à devenir un géant de la finance. Rebaptisée « X », la plateforme veut en l'espace de quelques mois remplacer la banque de ses clients, comme l'a expliqué le milliardaire lors d'une conférence téléphonique avec les salariés de l'entreprise, fin octobre. Son but : transformer X en « application qui comporte tout », sur le modèle du chinois WeChat… mais aussi de sa première version X.com. Créée par Elon Musk lui-même à l'automne 1999, cette plateforme proposait toute une palette de services financiers en ligne avant de fusionner avec PayPal, qui conservera sa technologie… mais débarquera Elon Musk. « Plus besoin de compte en banque » Vingt ans plus tard, celui qui entre-temps a créé Tesla et SpaceX veut prendre sa revanche dans les services financiers. « Quand je parle de paiements, je veux dire la vie financière tout entière d'un individu. Si cela implique de l'argent, cela sera sur notre plateforme », a-t-il assuré, en réponse à la question d'un employé. LIRE AUSSI : RECIT - Comment Elon Musk a acheté Twitter pour tout changer Elon Musk, le bon génie de PayPal « Cela ne signifie pas seulement envoyer 20 dollars à un ami. Ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez plus besoin de compte en banque », a insisté Elon Musk. Le milliardaire a ajouté : « Cela m'étonnerait beaucoup si nous n'avons pas déployé ça d'ici la fin de l'année prochaine. » Le réseau social rejoindrait ainsi les géants américains de la tech Apple, Google, Meta (ex-Facebook) ou Amazon, qui poussent de plus en plus leurs pions dans la finance. Une « application qui fait tout » Au moment où Twitter a changé de nom pour X, sa PDG Linda Yaccarino a déclaré que la plateforme constituerait « le futur de l'interactivité illimitée - centrée autour de l'audio, de la vidéo, des messages, des paiements/de la banque - créant un marché mondial des idées, des biens, des services et des opportunités ». LIRE AUSSI : WeChat, l'anti-Facebook et arme fatale du géant chinois Tencent DECRYPTAGE - TikTok, le nouvel eldorado des marques Par le passé, Elon Musk a exprimé son admiration pour WeChat, l'application chinoise qui permet d'échanger avec ses amis, mais aussi de commander un VTC, se faire livrer un plat, régler ses factures, payer un billet de train ou d'avion, etc. « Quand vous êtes en Chine, vous vivez sur WeChat, s'émerveille-t-il sur le podcast 'All-In'. Ça fait tout. C'est comme Twitter plus PayPal plus plein d'autres choses, tout-en-un, avec une excellente interface. » Licences de paiement Depuis son rachat par le patron de Tesla, Twitter a lancé un service d'appels audio et vidéo réservé aux abonnés. La plateforme a introduit un système de partage des revenus publicitaires avec certains abonnés payants. Et elle permet désormais aux entreprises d'indiquer sur leurs profils si elles cherchent à recruter. Tous les changements mis en oeuvre par Elon Musk ne réussissent pas. La plateforme, qui ne compte plus que 1.500 employés sur 8.000 au moment du rachat, vaut désormais 19 milliards de dollars , et non plus 44 milliards, le montant déboursé par le milliardaire. Selon les données de Sensor Tower, le nombre d'utilisateurs a reculé de 16 % en un an… LIRE AUSSI : ANALYSE - Elon Musk et Twitter, ou le jeu de l'apprenti sorcier Cela n'empêche pas X de préparer concrètement ses projets. Dans le but de permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements sur la plateforme, la société a obtenu des licences de paiement dans sept Etats américains : Rhodes Island, l'Arizona, le Maryland, la Géorgie, le Michigan, le Missouri et le New Hampshire. Certaines d'entre elles lui permettent aussi de lancer des services de paiement en cryptomonnaies. Compte d'épargne L'année dernière, peu après le rachat, Elon Musk avait donné quelques indications sur les services financiers qu'il voudrait lancer. Pour commencer, la plateforme pourrait donner de l'argent à ses utilisateurs. « Donnez-leur une certaine somme d'argent, 10 dollars par exemple, qu'ils peuvent envoyer partout dans le système », expliquait le milliardaire. LIRE AUSSI : ENQUÊTE - Voyage au coeur de la galaxie Elon Musk « Puis nous établirons un compte d'épargne […] à haut rendement, de telle sorte qu'avoir un solde positif chez Twitter serait la chose qui rapporterait le plus, poursuivait-il. Vous aurez un solde chez Twitter qui peut être positif ou négatif. Si c'est positif, le taux d'intérêt sera meilleur que ce que vous avez ailleurs, et si c'est négatif, le taux d'intérêt est plus bas que ce que vous payez ailleurs. » Une stratégie qui n'est pas sans rappeler celle d'Apple, dont le nouveau compte d'épargne Savings est rémunéré 4,15 %. En face, les banques rémunèrent les dépôts de leurs clients nettement en dessous de 1 %. Lors du rachat de Twitter, Elon Musk envisageait aussi d'envoyer automatiquement une carte de débit et des chéquiers aux personnes qui ont une certaine somme d'argent sur leur compte. « Si nous fournissons tout ce dont les gens ont besoin pour leurs finances, nous serons l'institution financière de choix » pour une partie de l'humanité, se prenait à rêver le milliardaire.

Pourquoi Goldman Sachs regrette son partenariat avec Apple

Apple se félicite de son partenariat avec Goldman Sachs, qui lui permet d'attirer toujours plus de clients dans son écosystème, en leur proposant un compte épargne bien rémunéré. Mais la banque de Wall Street regrette cette alliance, difficile à gérer et bien moins rentable que ses activités traditionnelles. Selon les informations du « Wall Street Journal » , elle cherche à quitter ce partenariat autour de l'Apple Card. Goldman Sachs aurait entamé des discussions avec American Express, qui pourrait un jour reprendre cette activité. La banque n'a pas souhaité commenter. Mais l'issue de ces négociations est pour l'instant incertaine, selon le quotidien américain. American Express s'inquiéterait notamment du taux de pertes associé à ces cartes de crédit. Et les cartes émises par Apple s'appuient sur le réseau de paiements de MasterCard, ce qui ne convient pas à certains dirigeants d'« Amex ». Un succès pour Apple Pour Apple, en revanche, les cartes de crédit sont un franc succès. Sur les douze derniers mois, les services - une catégorie qui comprend aussi les publicités sur l'AppStore et les abonnements, à Apple TV + ou iCloud par exemple - ont rapporté 85 milliards de dollars au groupe californien. Soit plus d'un cinquième de ses revenus. LIRE AUSSI : Apple vend moins de produits, mais ses services décollent DECRYPTAGE - Comment Apple a réussi à s'imposer dans la finance Attirer et retenir des utilisateurs dans l'écosystème Apple est l'un des principaux objectifs de Tim Cook. « Les progrès que nous avons réalisés dans les paiements ces dernières années sont très, très importants, parce que nous avons attiré de plus en plus de gens qui utilisent des fonctionnalités supplémentaires sur nos appareils, et nous sommes capables de le monétiser », a dit le PDG jeudi soir face à des analystes. Un taux avantageux Sur le papier, ce compte est particulièrement avantageux pour les épargnants. Le taux d'intérêt annuel est fixé à 4,15 %, ce qui est très au-dessus de la moyenne des comptes d'épargne aux Etats-Unis. Les clients d'Apple Savings ne paient pas de frais. Il n'y a ni plancher de dépôt, ni exigence de solde minimum. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - L'incroyable succès du compte épargne d'Apple Ces multiples avantages expliquent que ce compte ait déjà séduit de nombreux épargnants aux Etats-Unis, le seul pays où il est disponible. Le compte d'épargne a été lancé en avril. Le 2 août, les clients d'Apple avaient déjà déposé plus de 10 milliards de dollars sur leurs comptes, selon Apple. Les regrets de Goldman Sachs Pour Goldman Sachs, en revanche, rien ne s'est passé comme prévu. Le géant de Wall Street regrette ses investissements dans la banque de détail, qui lui ont coûté plusieurs milliards de dollars en quelques années, et cherche à y mettre fin. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - David Solomon, le patron de Goldman Sachs, face à un vent de critiques Il a revendu, le 11 octobre, la fintech de paiement GreenSky, à un prix très inférieur à celui qu'il avait payé il y a deux ans. Certains de ses dirigeants veulent se débarrasser de tous les autres actifs de cette division, dont le partenariat avec Apple et une autre carte de crédit, émise avec General Motors. Mais la décision n'aurait pas encore été prise au sein de la banque.

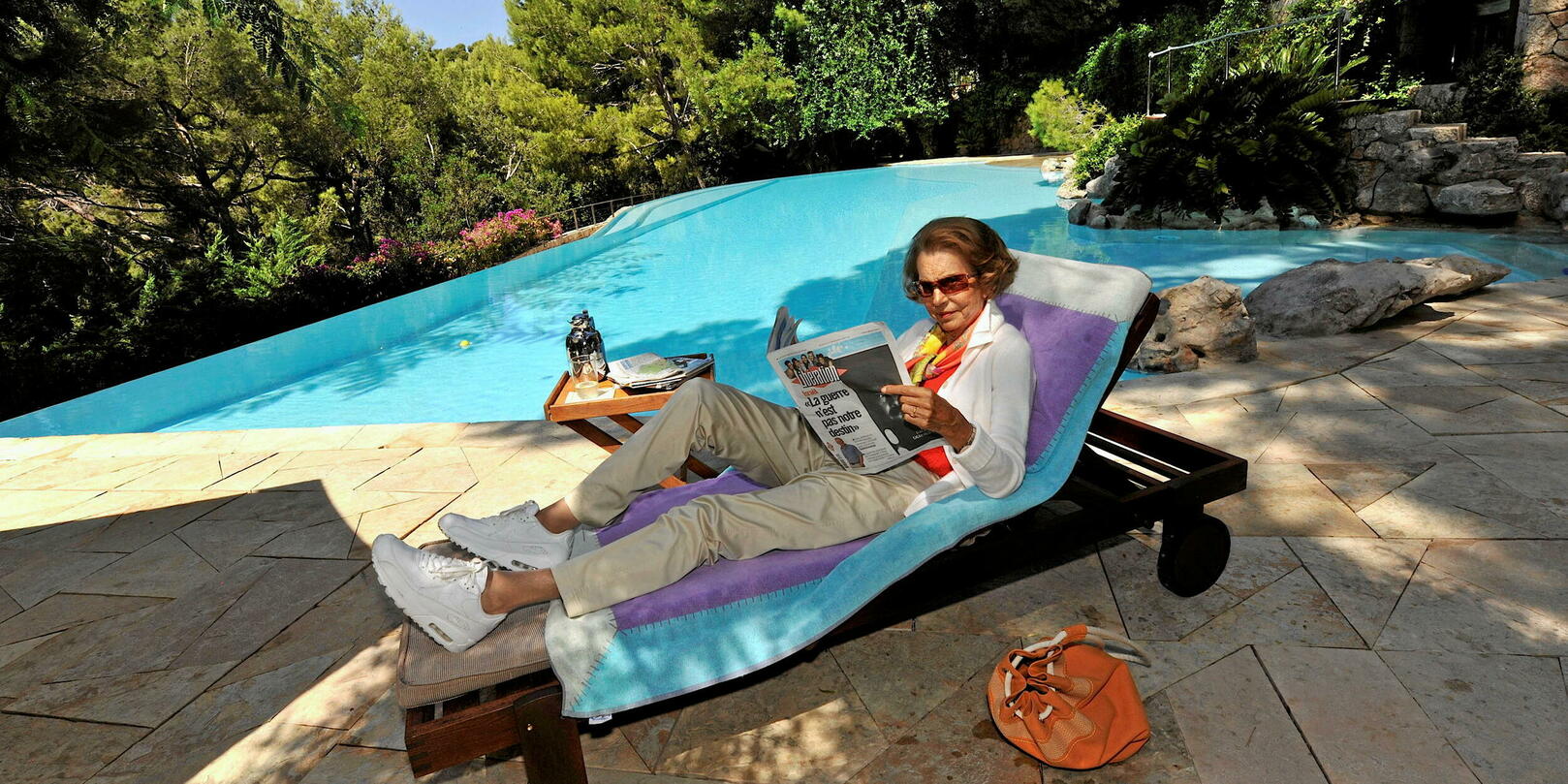

Affaire Bettencourt : pourquoi il faut absolument regarder la série documentaire de Netflix

Temps de lecture : 4 min Ajouter à mes favoris Google News Commenter Partager La série documentaire Affaire Bettencourt : scandale chez la femme la plus riche du monde commence comme Downton Abbey, se poursuit comme Succession, et se conclut comme un soap opera haut de gamme. À l'origine de l'affaire, une question façon Cluedo : qui ? Réponse : le majordome avec un dictaphone dans le salon. À l'instar d'une bonne partie de la vingtaine de membres du personnel de maison, Pascal Bonnefoy est outré, par le comportement prédateur d'un « ami » de la propriétaire de L'Oréal, le photographe François-Marie Banier. Pendant un an, du printemps 2009 au printemps 2010, le majordome a enregistré les conversations secrètes tenues par sa patronne avec quelques visiteurs intéressés. LA NEWSLETTER CULTURE Tous les mercredis à 16h Recevez l’actualité culturelle de la semaine à ne pas manquer ainsi que les Enquêtes, décryptages, portraits, tendances… En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’utilisations et notre politique de confidentialité. Les véritables écoutes, savamment distillées au long des trois épisodes de 50 minutes, servent de base au documentaire de Baptiste Etchegaray et Maxime Bonnet. Ce qu'on y entend est saisissant. On sursaute en entendant que la vieille dame a donné, sous diverses formes, près d'un milliard d'euros à François-Marie Banier, parce qu'il la distrayait. Une femme de chambre a même affirmé avoir entendu le photographe demander à sa bienfaitrice de l'adopter. À lire aussi L'Oréal : la bataille de la succession est lancée Avec une pointe d'humour, le documentaire nous permet d'apprendre quelques détails cocasses. Saviez-vous qu'un million d'euros en billet de 500 équivaut à la taille une brique de lait ? Et les briques de lait coulent à flots dans la propriété de Neuilly-sur-Seine. Car tout, ou presque, s'y transmet en liquide. Pour simplifier la vie des heureux bénéficiaires, la comptable, Claire Thibout, a même la bienséance de marquer chaque liasse de 10 000 euros d'un trombone. Affaire Bettencourt, le tournant politique Si le point de départ du scandale est un abus de faiblesse potentiel, les écoutes prennent un tournant politique avec leur révélation par Le Point et Mediapart en juin 2010. Apparaît un soupçon de financement illégal de la première campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Claire Thibout accuse ainsi Éric Woerth, trésorier de la campagne devenu ministre du Budget, d'avoir reçu une enveloppe de 150 000 euros. L'affaire dans l'affaire fait finalement un peu pschitt – Nicolas Sarkozy bénéficiera d'un non-lieu et Éric Woerth sera finalement relaxé –, mais en dit beaucoup sur les ententes et services rendus entre grandes fortunes et milieu politique. Derrière d'éventuels arrangements entre amis se dessine une évasion fiscale massive, mais qui est à 100 millions d'euros près ? En dépit des sommes considérables en jeu, les volets politiques et fiscaux ne semblent toutefois que péripéties au milieu d'un conflit familial. Le cœur du documentaire réside dans le mésamour entre Liliane Bettencourt et sa fille, à qui le majordome a remis les enregistrements. Révoltée par les sommes reçues de sa mère par François-Marie Banier, Françoise Bettencourt Meyers porte l'affaire en justice. À travers cette action pour ne pas être spoliée, l'enfant négligée semble aussi chercher l'amour en héritage. Malheureusement, Françoise, désormais femme la plus riche du monde, a refusé de témoigner. Le témoignage de Patrice de Maistre Manquent également à l'appel la comptable, présente via des extraits de l'interview accordée à l'émission Complément d'enquête en septembre 2010, le majordome et le personnel politique mis en cause. Néanmoins, la mini-série est nantie d'un casting d'intervenants cossu parmi lesquels les journalistes Raphaëlle Bacqué et Edwy Plenel, l'avocat de Liliane Bettencourt, Georges Kiejman, décédé le 9 mai dernier à l'âge de 90 ans, le procureur Philippe Courroye ou encore le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Une réflexion de ce dernier, proche du photographe, aurait pu servir de sous-titre au documentaire : « L'argent peut être aussi de l'amour. » Cerise sur le gâteau, l'intervention inattendue a priori d'Arielle Dombasle. Amie de Françoise, c'est elle qui a présenté François-Marie Banier à Liliane Bettencourt. Au premier rang des interviewés moins célèbres émerge Patrice de Maistre, gestionnaire de patrimoine. Son courage s'avère indéniable, car les enregistrements, dont il est le principal protagoniste, ne sont guère à son avantage. À lire aussi « Élite » : mais qui regarde vraiment cette série à succès de Netflix ? L'absence de révélations nouvelles n'empêche pas de ressortir abasourdi de cette plongée inédite dans le monde des ultra-riches. Le documentaire se dévore comme une série à suspense, cliffhangers inclus. Passage quasi obligé d'un genre où les images d'archives sont forcément rares, les reconstitutions sont soignées et légères avec le parti pris intelligent d'une caméra en surplomb. De la belle ouvrage, dans la lignée des documentaires sur l'affaire Grégory ou sur Monique Olivier précédemment produits par Netflix, dont on aimerait que les séries de fiction françaises atteignent une qualité aussi indiscutable.

Airbnb renforce son dispositif contre les fêtes grâce à l’IA et un détecteur de bruit –

Chez Airbnb, la fête semble belle et bien finie ! En juin dernier, le géant américain annonçait un nouveau dispositif visant à lutter contre les fêtes non-autorisées grâce à un outil d’analyse. « Ce dispositif introduit une série de mesures permettant d’identifier et d’empêcher les réservations présentant un risque. Cette technologie analyse le niveau de risque à l’aide de multiples facteurs relatifs au compte du voyageur et à sa demande de réservation », était-il indiqué dans un communiqué. Un dispositif prenant en compte l’historique des évaluations du voyageur, la durée du séjour ou bien encore la distance entre son domicile et la ville de l’annonce. Aux Etats-Unis, le groupe a décidé d’aller encore plus loin… A l’occasion d’Halloween, un système anti-fêtes basé sur l’IA a été déployé. Ce système est capable de prendre des mesures visant à identifier les tentatives de réservation plus risquées et à empêcher que les réservations soient effectuées. Certains voyageurs ont ainsi été privés de réservation, notamment pour des séjours d’une ou deux nuits durant cette période. Un détecteur de bruit installé dans certaines locations En parallèle, suite au succès d’un projet pilote mené à Prague, les hôtes français peuvent désormais bénéficier d’une mise à disposition gratuite d’un détecteur de bruit conçu par l’entreprise Minut ainsi que de trois mois d’abonnement gratuit à cet outil de surveillance du bruit et de l’occupation. Le géant américain a noué un partenariat avec cette société pour permettre aux hôtes de recevoir une notification directement sur leur smartphone si le niveau sonore est trop élevé dans la location. L’outil est également capable de comptabiliser le nombre de smartphones sur place (donc de personnes), sans pour autant enregistrer les conversations, comme nous le précise Airbnb. En résumé, si un appareil détecte que le niveau de bruit dans une location dépasse le seuil de décibels fixé par l’hôte, une notification automatique peut-être envoyée par Minut via l’outil de messagerie d’Airbnb pour informer l’hôte ainsi que le voyageur. Selon le géant californien, ces nouveaux dispositifs ont permis de réduire de 55% les signalements de fêtes entre 2020 et 2022. En revanche, des questions peuvent se poser autour de cette « intrusivité préventive »…

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.