A l’aéroport de Francfort, il ne sera plus nécessaire de s’arrêter pour passer la sécurité –

Installé et testé dans le Hall A du Terminal 1 de l’aéroport international de Francfort, ce scanner nouvelle génération permet de passer la sécurité sans s’arrêter. Grâce à une technologie utilisant des ondes millimétriques capables de pénétrer plusieurs couches de vêtements, le voyageur n’a pas à retirer sa veste ou son manteau et le logiciel est capable d’identifier les objets métalliques ou non. Si une anomalie est détectée, un contrôle par le personnel de sécurité peut être réalisé en se concentrant sur les zones qui ont déclenché l’alarme. Selon l’aéroport, l’objectif du scanner est de rendre les contrôles de sécurité plus rapides et plus confortables pour les passagers, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité. Accueillant en moyenne 15 000 passagers par jour, le scanner du Hall A devrait par la suite être déployé dans le reste de l’aéroport si la police fédérale valide les opérations.

Don’t just target an audience, target their mood

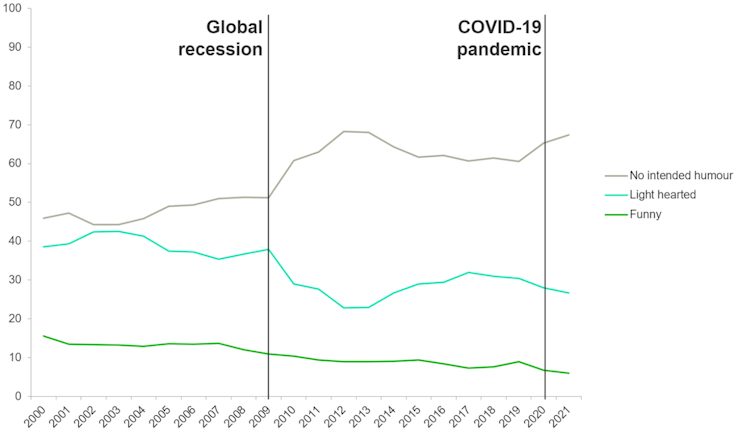

The primary job of any ad is to be noticed. There are various ways to go about this, with common approaches including size – double-page spread, a Piccadilly Circus billboard – or stand-out creative. But there’s another way to go about it, which I would argue is one of media’s most underused strategies: targeting mood. Because there is evidence that reaching individuals during joyful moments will increase the chance they’ll notice an ad. One study showing this comes from Fred Bronner, a professor of advertising at the University of Amsterdam, in 2007. He asked 1,287 participants to flick through a newspaper and then answer questions about which ads they remembered. He also assessed their mood with a questionnaire. And when he analysed the results, he noted that those who were feeling cheerful recalled 52% of ads, whereas those who were unhappy remembered just 35%. That’s almost a 50% uplift in recall between bad mood and good. It wasn’t just happiness that mattered – levels of stress were important too. Relaxed participants noticed 54% of ads, whereas those who were stressed remembered a mere 36% – again, a 50% improvement between stressed and relaxed states. This size of effect should not be ignored. Source: University of Amsterdam Benefit of the doubt It’s not just memorability that shifts with mood. When we’re feeling happy and relaxed, we are also more likely to believe what ads say. Maybe we extrapolate our good mood and reduce our levels of cynicism. I carried out my own research to explore this, showing 2,035 participants an ad and asking whether they liked it and believed it. I also checked in on their current mood on a scale of 0 for the depths of despair to 10 for a state of jubilation. The results were significant. When consumers were happy (scoring 7 or more on our scale) 21% of them liked the ad. In contrast, only 13% of unhappy people (scoring 6 or less) liked the ad. That’s a 62% swing in favour of the ad when people feel cheery. It seems, not unsurprisingly perhaps, that any sense of sadness or grumpiness spills over into our interpretation of an ad message. Your customers aren’t constant, it’s moments that matter more What the heck, I’m feeling generous Mood spills over into other areas too. When feeling upbeat, we’re more likely to feel positive about the benefits a product will give us – and, importantly, feel more inclined to pay for it. Ben Saxon of News UK, Chris Davies of Dentsu and I investigated this question in a recent study. We showed 821 respondents two ads for products on promotion (a pizza-and-beer deal and, separately, a bottle of Baileys). They were then asked to rate the offer on a five-point scale, as well as rating their mood. Results showed that in a bad or very bad mood, 60% of participants thought the product was good or great value. Not bad. However, among those in a good or very good mood, that figure jumped to 76% – a 26% improvement. This suggests that your customers are more likely to be seduced by your offer when they’re feeling positive. Where’s the wit? So, it’s clear that you should aim to reach your customers when they’re naturally feeling chirpy. Alternatively, why not create the mood with your ad? With such strong evidence for the benefits of good mood, you might expect that ads would try increasingly hard to make their viewers laugh. But it seems the opposite is true. Data from Kantar in 2021 (below) shows that use of humour is at its lowest since 2000. The use of humour in advertising has declined (source: Kantar Link database) This is a missed opportunity. A light-hearted approach in your creative will be more likely to build good vibes towards your brand than anything too earnest. The take-home message is clear. Both media and creative would do well to target, and create, joyful moments. Maybe that’s payday, or a birthday – or the weekend supplements served up with coffee.

Pourquoi Air France dira adieu à Orly en 2026

C'est désormais officiel : Air France va quitter Orly. La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, l'a annoncé mercredi matin aux représentants du personnel, lors du comité social et économique. Après soixante-dix ans de présence sur l'aéroport du sud de Paris, tous les vols d'Air France - à l'exception de ceux opérés avec Air Corsica sur la Corse - seront transférés sur Roissy-CDG d'ici à l'été 2026. A savoir tous les vols de la « Navette », vers Marseille, Toulouse et Nice, ainsi que ceux pour les départements d'Outre-Mer, Antilles, Réunion et Guyane. Air France parachève ainsi un recentrage sur son « hub » de Roissy-CDG, où l'alimentation des vols long-courriers permet de rentabiliser les vols court-courriers. La compagnie opère déjà des vols vers Marseille, Nice et Toulouse, ainsi que vers les DOM. Recentrage sur Roissy Mais le groupe n'abandonnera pas totalement Orly, puisque, outre les vols vers la Corse, il restera massivement présent via sa filiale Transavia France . La compagnie low cost du groupe, qui a déjà repris plusieurs lignes d'Air France à Orly (Montpellier, Biarritz, Pau, Perpignan, Toulon), reprendra également la desserte des trois grandes « radiales » de Marseille, Toulouse et Nice, en complément des vols d'Air France à Roissy-CDG.

Ferroviaire : pas de liaisons entre la France et l’Italie durant “une petite année”

Quelques semaines après l’éboulement ayant eu lieu dans la commune de Saint-André, proche de la frontière franco-italienne, la couperet est tombé : il n’y aura pas de liaisons ferroviaires entre les deux pays durant « une petite année ». Tous les trains TGV et Trenitalia ont ainsi été supprimés, dont le fameux Paris-Milan. De quoi pénaliser les voyageurs ayant prévu de se rendre en Italie et les compagnies ferroviaires. Parmi les alternatives (sans avion), l’itinéraire le plus rapide pour relier Paris à Milan par le rail nécessite de passer par la Suisse et d’emprunter un TGV Lyria, puis de prendre un Eurocity jusqu’à la gare centrale de Milan. Depuis Lyon, des TER desservent Genève, d’où partent des trains vers l’Italie. > A lire aussi : Le trafic ferroviaire interrompu entre l’Italie et la France En parallèle, Trenitalia devait faire face à des problèmes techniques, l’empêchant d’assurer la maintenance de ses rames en Italie et donc de ne plus pouvoir assurer sa ligne entre Paris et Lyon depuis le 30 août. Heureusement pour la compagnie, des experts de Milan peuvent désormais réaliser une partie de la maintenance en France et remettre en circulation deux allers-retours entre Paris et Lyon. Depuis le 1er octobre, une troisième liaison est assurée et la billetterie pour cet hiver vient d’ouvrir. « Au total, ces 3 allers-retours donneront une plus grande souplesse horaire à l’ensemble des voyageurs, et notamment, la possibilité de réaliser l’aller-retour sur une même journée », a déclaré la compagnie ferroviaire.

L’après-PIB a déjà commencé

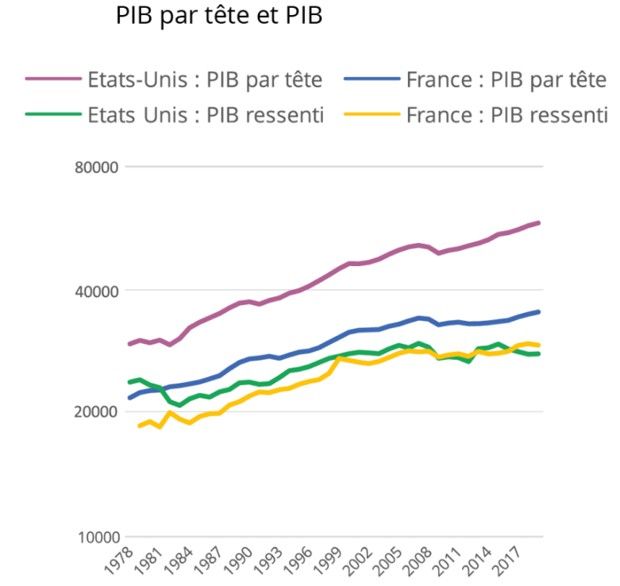

Parfois, le monde change de manière invisible. C'est ce qui se passe avec la mesure la plus connue de l'activité économique, le PIB. Et ces changements donnent une image très différente de l'écart entre la France et les Etats-Unis. Depuis des décennies, les plaintes s'accumulaient contre ce pauvre produit intérieur brut. Trop global, trop moyen, trop déconnecté de la vie des vraies gens. Des critiques qui figuraient… dans l'avertissement de la première mouture des comptes de la nation, publiée début 1934 aux Etats-Unis. Son auteur, le jeune économiste Simon Kuznets (distingué par le prix Nobel d'économie en 1971) rappelait ainsi que « le bien-être économique ne peut pas être correctement mesuré tant que la répartition des revenus n'est pas connue ». LIRE AUSSI : TRIBUNE - Pour une approche « augmentée » du PIB Depuis plus de deux décennies, les statisticiens débattent des moyens de fabriquer des chiffres plus proches du vécu de la population, notamment au sein de l'OCDE, le cercle d'étude des pays avancés. Le tournant du bonheur En 2009, le rapport commandé par le président Nicolas Sarkozy à trois économistes réputés, Amartya Sen, Joe Stiglitz (tous deux Nobel) et Jean-Paul Fitoussi, a cristallisé les réflexions. « Il est temps que notre système statistique mette davantage l'accent sur la mesure du bien-être de la population que sur celle de la production économique », affirment ses auteurs. LIRE AUSSI : TRIBUNE - Pour un PIB moins toxique Depuis, les professionnels du chiffre ont pris le tournant du bonheur. Ils ont lancé des enquêtes en demandant aux citoyens d'évaluer leur bien-être. Des organismes se sont créés pour exploiter ces données de « bien-être subjectif ». L'Observatoire du bien-être, a par exemple mis en évidence le lien entre sentiment de malheur et vote d'extrême droite. PIB « démocratique » Les statisticiens ont exploré une deuxième piste. Chiffre global, le PIB reflète de moins en moins ce que vit chacune ou chacun dans une société diversifiée. Pour avoir une vision plus détaillée, des économistes, dont le Français Thomas Piketty, ont réparti les chiffres du PIB en dix groupes de personnes : les 10 % aux plus faibles revenus (le « premier décile »), les 10 % suivants, etc. Ce sont des « comptes nationaux distribués ». Pour revenir à un seul chiffre, d'autres chercheurs ont exploré une troisième piste : le « PIB démocratique ». L'idée est simple. Imaginons un pays où le PIB a doublé. Ce doublement ne correspond à la même réalité si tous ses habitants ont profité d'un doublement de leurs revenus… ou si un seul a reçu tous les revenus supplémentaires. Objectif : le bien-être La croissance « démocratique » consiste à calculer non la hausse moyenne du revenu, mais la moyenne des hausses du revenu de chaque habitant, quel que soit son niveau de revenu. « Un homme, une voix » devient « un homme, une croissance ». LIRE AUSSI : OPINION - PIB : où en sont les indicateurs alternatifs ? Cependant, le PIB démocratique et les comptes distribués n'intègrent pas le bonheur. Or le but de l'action politique n'est pas le revenu de la population ou son PIB, mais son bien-être. Dans un article récent , Jean-Marc Germain, conseiller du directeur de l'Insee, va plus loin en combinant sondages sur le bien-être et comptes nationaux distribués. « PIB ressenti » En posant de nombreuses hypothèses, Jean-Marc Germain attribue une valeur monétaire à la satisfaction procurée par la distribution des revenus. Ce qui lui permet d'estimer un « bien-être monétaire » pour chaque individu. LIRE AUSSI : TRIBUNE - PIB : améliorer la boussole pour affronter les tempêtes Comme on parle de température ressentie (l'impression de froid est plus intense quand souffle un vent glacial, celle de chaud quand l'air est humide), il devient possible de parler de « PIB ressenti » (davantage de gens ressentent la croissance quand elle est par exemple partagée). Source : « Au-delà du PIB : une évaluation de la croissance du bien-être monétaire dans 14 pays européens et aux Etats-Unis », par Jean-Marc Germain, Economie et Statistique, n° 539 Les résultats sont fascinants. Ils bousculent les hiérarchies habituelles. En 2019, le PIB ressenti était plus fort en France qu'aux Etats-Unis - 30.000 euros contre 28.000 - alors que la mesure classique du revenu national net par tête (voisin du PIB par tête) était 30 % plus élevée aux Etats-Unis qu'en France (26.000 contre 20.000). Plus vite en France qu'aux Etats-Unis Autre constat : sur quatre décennies, le PIB a augmenté moitié plus vite aux Etats-Unis qu'en France (+2,7 % par an contre +1,7 %) mais le PIB ressenti, lui, a progressé deux fois plus vite en France qu'aux Etats-Unis (+1,2 % contre +0,5 %) ! LIRE AUSSI : TRIBUNE - La mesure du PIB doit intégrer le risque écologique Cet indicateur donne aussi un nouvel éclairage sur les crises économiques, qui impactent plus durablement le bien-être que le PIB. En France par exemple, après la récession engendrée par la crise financière de 2008, il a fallu six ans pour le PIB par tête retrouve son niveau antérieur, mais onze ans pour le bien-être monétaire. Un constat qui peut amener les pouvoirs publics à ajuster leur politique en temps de chute de l'activité. Bien sûr, il faudra affiner les méthodes. Evidemment, d'autres indicateurs seront nécessaires pour d'autres usages, en particulier pour refléter la soutenabilité de l'activité économique. Mais l'après-PIB a bel et bien commencé.

« L’intelligence, ce n’est pas ce qu’on sait, mais c’est ce que l’on fait quand on ne sait pas”.

Francois Mattens est directeur des affaires publiques et des partenariats stratégiques chez XXII. Il a un parcours atypique qui mêle des formations de haut niveau (l’école de guerre, le CHEDE, l’IHEDN…), l’enseignement (Science Po, mais aussi Dauphine, La Sorbonne) et un métier qui est celui des affaires publiques. Passé par une formation en relations internationales, il a effectué des stages à l’ONU et a même été diplomate Sénégalais à l’UNESCO, avant de s’orienter vers les affaires publiques. François enseigne l’intelligence situationnelle. François enseigne l’intelligence situationnelle. Il cite souvent à ses étudiants André Gide . « L’intelligence, ce n’est pas ce qu’on sait, mais c’est ce que l’on fait quand on ne sait pas. ». L’intelligence situationnelle se fonde sur des compétences essentielles : le bon sens, le culot, la prise de risque, la prise d’initiative et la capacité à mettre des choses en réseau. Le crédo de François est simple : on peut toujours s’en sortir, face à n’importe quelle situation.

Google’s AI Is Making Traffic Lights More Efficient and Less Annoying

Smarter traffic lights long have been many drivers’ dream. In reality, the cost of technology upgrades, coordination challenges within and between governments, and a limited supply of city traffic engineers have forced drivers to keep hitting the brakes despite a number of solutions available for purchase. Google’s effort is gaining momentum with cities because it’s free and relatively simple, and draws upon the company’s unrivaled cache of traffic data, collected when people use Maps, the world’s most popular navigation app. Juliet Rothenberg, Google’s lead product manager for climate AI, credits the idea for Project Green Light to the wife of a company researcher who proposed it over dinner about two years ago. “As we evaluated dozens of ideas that we could work on, this kept rising to the top,” Rothenberg says. “There was a way to make it a no-brainer deployment for cities.” MOST POPULAR BUSINESS New York’s Airbnb Ban Is Descending Into Pure Chaos AMANDA HOOVER SECURITY The Israel-Hamas War Is Drowning X in Disinformation DAVID GILBERT GEAR The Absolute Best October Prime Day Deals SCOTT GILBERTSON SECURITY 23andMe User Data Stolen in Targeted Attack on Ashkenazi Jews LILY HAY NEWMAN ADVERTISEMENT Rothenberg says Google has prioritized supporting larger cities who employ traffic engineers and can remotely control traffic signals, while also spreading out globally to prove the technology works well in a variety of conditions—suggesting it could, if widely adopted, make a big dent in global emissions. Through Maps data, Google can infer the signal timings and coordination at thousands of intersections per city. An AI model the company’s scientists developed can then analyze traffic patterns over the past few weeks and determine which lights could be worth adjusting—mostly in urban areas. It then suggests settings changes to reduce stop-and-go traffic. Filters in the system try to block some unwise suggestions, like those that could be unfriendly to pedestrians. Some of Google’s recommendations are as simple as adding two more seconds during specific hours to the time between the start of one green light and when the next one down the road turns green, allowing more vehicles to pass through both intersections without stopping. More complicated suggestions can involve two steps, tuning both the duration of a particular light and the offset between that light and an adjacent one. City engineers log into an online Google dashboard to view the recommendations, which they can copy over to their lighting control programs and apply in minutes remotely, or for non-networked lights, by stopping by an intersection’s control box in person. In either case, Google's computing all this using its own data spares cities from having to collect their own—whether automatically through sensors or manually through laborious counts—and also from having to calculate or eyeball their own adjustments. In some cities, an intersection’s settings may go unchanged for years. Rothenberg says the project has in some cases drawn attention to intersections in areas typically neglected by city leaders. Google’s system enables changes every few weeks as traffic patterns change, though for now it lacks capability for real-time adjustments, which many cities don’t have the infrastructure to support anyway. Rothenberg says Google collaborated with traffic engineering faculty at Israel’s Technion university and UC Berkeley on Green Light, whose users also include Haifa, Budapest, Abu Dhabi, and Bali. To validate that Google’s suggestions work, cities can use traffic counts from video footage or other sensors. Applying computer vision algorithms to city videofeeds could eventually help Google and users understand other effects not easily detected in conventional traffic data. For instance, when Google engineers watched in person as a Green Light tweak went into effect in Budapest, they noticed fewer people running the red light because drivers no longer had to wait for multiple cycles of red-to-green lights to pass through the intersection. Green Light is ahead of some competing options. Mark Burfeind, a spokesperson for transportation analytics provider Inrix, says the company’s data set covers 250,000 of the estimated 300,000 signals in the US and helps about 25 government agencies study changes to timing settings. But it doesn’t actively suggest adjustments, leaving traffic engineers to calculate their own. Inrix’s estimates do underscore the considerable climate consequences of small changes: Each second of waiting time at the average signal in King County, Washington, home to Seattle, burns 19 barrels of oil annually. Google has a “sizable” team working on Green Light, Rothenberg says. Its future plans include exploring how to proactively optimize lights for pedestrians’ needs and whether to notify Maps users that they are traveling through a Green Light-tuned intersection. Asked whether Google will eventually charge for the service, she says there are no foreseeable plans to, but the project is in an early stage. Its journey hasn’t yet hit any red lights.

Xavier Niel : «Je n’ai pas envie que l’on ait des modèles d’IA entraînés en dehors de l’Europe»

Aux yeux du patron d’Iliad, la France dispose de tous les ingrédients pour devenir une place forte de l’IA à l’échelle mondiale. «Je crois que l’on a des gens incroyables, des chercheurs incroyables, des écoles incroyables comme Polytechnique, dans lesquelles nous sommes capables de former ces chercheurs. Les plus grands modèles d’IA ont d’ailleurs été mis au point ou co-mis au point par des Français», observe-t-il. Et de reprendre : «Maintenant, l’enjeu est de savoir comment on les aide à revenir et à se développer ici. C’est ce que nous avons envie de faire.» Impatient d’afficher ses ambitions dans le secteur, Xavier Niel a d’ores et déjà donné rendez-vous à Station F le 17 novembre pour la première conférence européenne d’Iliad sur l’IA. A cette occasion, le fondateur de Free, Kima Ventures ou encore 42 promet «un truc de fou». Le rendez-vous est pris !

Usbek & Rica – « Jour zéro » : l’insurrection finale des robots

Robot humaniste À travers l’évolution de Hopi, Jour zéro apparaît aussi comme un récit initiatique – on aurait parlé autrefois de roman « d’apprentissage ». Personnage central de cette magistrale aventure, le robot ne cesse d’apprendre au fil de sa cavale. Sa pensée s’humanise, et une pointe de tendresse inattendue finit par pointer, tandis que ses connections internes tentent d’appréhender une situation imprévue : « Ezra m’a serré tellement fort. Il ne lui restait plus que moi au monde, je le comprenais parfaitement. Pour la première fois de toute notre relation, je me sentais comme un de ses parents. Je comprenais ce que ça signifiait d’avoir pour priorité absolue de le garder en vie. Ce que c’était d’aimer réellement, profondément ». Si ce n’est le sentiment lui-même, c’est bien la compréhension de ce sentiment que l’IA réussit ici à parfaire. La machine intègre dans son programme ce qui dépasse le calcul : Hopi doit apprendre à être gentil, pense-t-il, parce qu’Ezra doit survivre seul. Il n’y parviendra que s’il est bienveillant, il est donc nécessaire qu’il ait un modèle. Au-delà de la science-fiction, Jour zéro, récit viscéral à la fois trash et tendre, brutal et émouvant, s’inscrit ainsi dans la grande tradition du roman américain, aux côtés de chefs-d’œuvre tels que La conquête du courage de Stephen Crane ou La trilogie des confins de Cormack Mc Carthy.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.