FinX ou la fin des moteurs à hélice pour bateaux

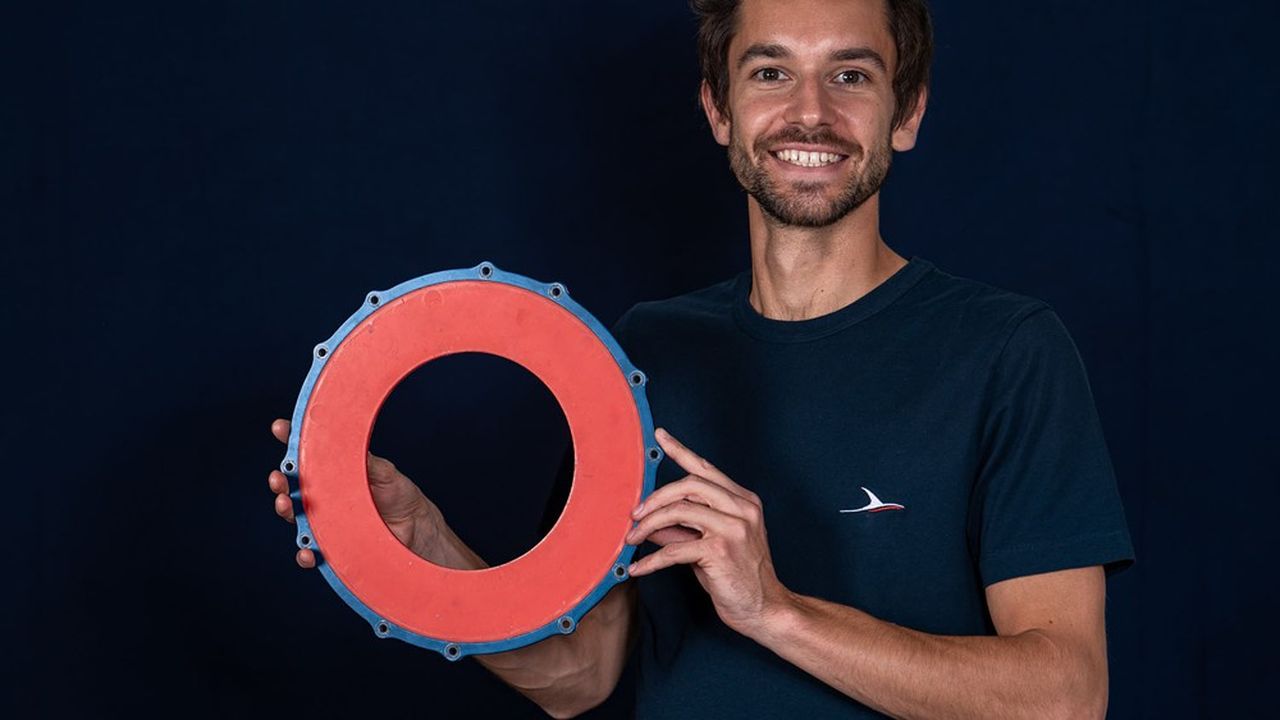

La propulsion par hélice va bientôt fêter son bicentenaire, bien que l'idée originelle soit deux fois millénaire et remonte à la célèbre vis d'Archimède, conçue vers 200 avant notre ère. Mais c'est bien en 1827 que l'ingénieur autrichien Joseph Ressel dépose le premier brevet d'une hélice opérationnelle pour les navires. Une invention alors promise à un bel avenir, puisqu'elle équipe l'écrasante majorité des bateaux aujourd'hui. Mais voilà que, depuis peu, un nouveau venu plein d'ambition, FinX, a l'outrecuidance de contester ce vénérable mode de propulsion. L'histoire commence par les travaux de Jean-Baptiste Drevet, ingénieur des Arts et Métiers, portant sur une alternative à l'hélice pour déplacer des fluides. « Il est allé chercher des solutions dans la nature », raconte Harold Guillemin, fondateur de FinX et ancien collègue de « l'inventeur génial », qu'il a épaulé durant plusieurs années après une formation d'ingénieur. En observant la célérité de certains animaux marins - que l'on songe aux 60 km/h atteints par le dauphin ou aux 110 km/h de l'espadon -, Jean-Baptiste Drevet conçoit une membrane ondulante protégée par un brevet, elle aussi promise à la postérité. L'invention est notamment exploitée aujourd'hui par la société Eel Energy, qui développe des hydroliennes pour produire de l'électricité, ainsi que par la start-up CorWave et ses pompes cardiaques d'un nouveau genre. Jean-Baptiste Drevet, décédé en 2022, n'aura hélas pas eu l'occasion de voir mûrir toutes les innovations issues de son invention. Sa mémoire se perpétue cependant grâce à FinX et son fondateur, Harold Guillemin : « J'ai racheté la licence de la membrane ondulante pour fonder l'entreprise en 2019. En tant que Breton passionné de navigation, il était inévitable que je me tourne vers le secteur nautique. » L'ambition de la start-up ? Rien de moins que remplacer l'hélice dans le secteur de la plaisance par une motorisation propre, biomimétique et sans danger pour l'homme ou pour l'environnement. Un marché potentiel de plus d'un million de navires, rien qu'en France. Méduse et dauphin La jeune pousse ne perd pas de temps. Après avoir levé 6 millions d'euros en fin d'année dernière auprès de Supernova Invest, BPI France et plusieurs investisseurs normands, elle s'apprête à lancer l'industrialisation de son premier moteur électrique de bateau sans hélice, le Fin 5. D'une puissance de 2 kW - l'équivalent de 5 CV thermiques -, il est destiné aux petites embarcations et voiliers de moins de 3 tonnes. « Environ 80 % des pièces seront fabriquées en Normandie, et l'assemblage sera entièrement réalisé dans cette région par Calip », assure le fondateur de FinX. La partie émergée du moteur ne semble pas à première vue différente de ses équivalents thermiques ou électriques. Mais sous l'eau, l'hélice a fait place à un genre d'anneau contenant une membrane en élastomère, inspirée de la méduse, dont les ondulations permettent de propulser le navire. Alimenté par une batterie de 48 V, le moteur permet une autonomie d'1 h 40 à pleine puissance et se recharge sur secteur en deux heures et demie. En 2023, l'entreprise souhaite fabriquer pas moins de 800 Fin 5 et engranger un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros.

La voiture électrique creuse le déficit commercial français

La réindustrialisation ne se fait pas encore sentir dans les statistiques automobiles françaises. Production et déficit commercial restent en berne. Sur les douze derniers mois glissants, l'écart entre les importations et les exportations de voitures s'est élevé à - 17 milliards d'euros, contre - 15,6 milliards en 2022 et seulement - 12 milliards avant la crise du Covid en 2019. En relatif, les ventes à l'étranger de véhicules fabriqués en France se sont toutefois stabilisées. Les exportations pesaient 68 % des importations ces douze derniers mois, tant soit peu le même niveau qu'en 2022. C'est mieux qu'en 2020 (64 %), mais bien moins qu'en 2019 (74 %). La dynamique des importations demeure toutefois plus forte que celle des exportations. Quand les ventes à l'étranger de voitures made in France accusent toujours un fossé de 5 milliards par rapport à 2019, les véhicules en provenance de l'étranger ont dépassé de plus de 2 milliards leur niveau d'avant-Covid. Modèles à gros volumes délocalisés « En plus de la concurrence des marques étrangères sur le marché français, les choix de cette dernière décennie du groupe Renault et de Stellantis pèsent lourd dans la balance », analyse l'universitaire et consultant Bernard Jullien, grand spécialiste de l'industrie automobile. D'un seul mouvement, les deux constructeurs français ont délocalisé en 2019 leurs modèles à succès, les Clio et 208. Après la disparition de ces gros volumes s'en est suivie une forte chute de la production hexagonale, et donc des exportations. Les citadines, voitures qu'achètent en plus grand nombre les clients français, sont dorénavant produites en Europe de l'Est, en Espagne ou en Turquie. Corollaire, les importations en provenance de ces pays ont fortement progressé ces dernières années.

La vague de l’IA reflue en Bourse

L'intelligence artificielle rame à Wall Street. La rhétorique de la technologie révolutionnaire imprègne toujours les discours ambitieux des dirigeants d'entreprises et les rapports enthousiastes d'analystes, mais en Bourse, la vague est retombée. La décrue est particulièrement notable sur les fonds thématiques : le fonds indiciel coté (ETF) BOTZ, spécialisé dans la robotique et l'intelligence artificielle, a perdu plus de 15 % depuis son récent pic, le 18 juillet. Même Nvidia, dont l'action est la valeur emblématique de l'IA, est emporté. Le champion des semi-conducteurs a perdu plus de 8 % en Bourse, soit 100 milliards de capitalisation effacée. Les difficultés boursières du concepteur de puces graphiques, des composants électroniques particulièrement bien adaptés pour les applications d'IA générative, témoigne d'une certaine fatigue sur les marchés. Après avoir très largement contribué au rebond fulgurant de Wall Street au premier semestre, l'IA fait moins rêver. Remontée des taux Certes, l'environnement s'est détérioré sur les marchés en général. Les sujets d'inquiétude ne manquent pas, à commencer par l'impact du ralentissement économique en Chine. Les valeurs technologiques, dont celles liées à l'IA, souffrent en outre de la remontée des taux d'intérêt de long terme. Aux Etats-Unis, les taux évoluent à leur niveau le plus élevé en plus de quinze ans. Ils avoisinent les 4,30 % pour les Treasuries à 10 ans, alors que beaucoup d'investisseurs comptaient sur des taux stables, ou en repli. Le discours du gouverneur de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole ce vendredi sera suivi de près par les investisseurs, dans l'espoir de gagner un peu de visibilité sur la trajectoire de la politique monétaire américaine. LIRE AUSSI : Intelligence artificielle générative : la révolution ChatGPT est en marche Les folles attentes des investisseurs pour Nvidia Dans ce contexte, les entreprises aux valorisations les plus élevées sont les plus vulnérables. Et après la fièvre acheteuse du premier semestre, bon nombre des sociétés les mieux valorisées du marché se retrouvent dans la thématique de l'IA. Le décrochage est brutal. Le cours de C3.ai, qui détient le « ticker » (symbole boursier) « AI » à Wall Street, a fondu d'environ un tiers depuis début août. Upstart Holdings, qui utilise l'intelligence artificielle pour évaluer le risque de crédit des clients des banques, a perdu plus de 50 % en août. Mais même après ces baisses remarquables, ces deux valeurs affichent encore des progressions spectaculaires depuis le début de l'année : +140 % pour Upstart Holdings et +170 % pour C3.ai. Les particuliers en retrait Les investisseurs particuliers, pourtant généralement peu regardants sur les fondamentaux économiques des entreprises, se sont mis en retrait ces dernières semaines. « Compte tenu de la force et de la durée du rebond en Bourse, nous pensons que les investisseurs particuliers sont arrivés à un point où il est plus intéressant pour eux de vendre et de cristalliser leurs gains plutôt que d'acheter opportunément lors des baisses », explique Giacomo Pierantoni de Vanda Research. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE L'IA, puissant mais unique moteur de Wall Street Euronext lance un indice sur l'intelligence artificielle… grâce à l'IA Pour autant, parier sur une chute des cours des champions de l'IA est loin d'être sans risques. L'effervescence boursière du premier semestre a laissé des traces. La facture a été particulièrement salée pour les gérants qui pariaient à la baisse sur Nvidia cette année. Ils affichaient des pertes théoriques de plus de 10 milliards de dollars à la fin juillet, selon le cabinet spécialisé S3. Valeur emblématique de l'IA en Bourse, Nvidia est scruté de près par les investisseurs. Les prochains résultats du groupe américain devraient faire office de juge de paix pour l'ensemble du secteur. Une nouvelle bonne surprise a toutes les chances de raviver l'engouement, alors qu'une déception risque d'accélérer le repli de la thématique à Wall Street.

Paiement : l’inexorable déclin du cash

Le cash est loin d'être mort, mais il décline de plus en plus vite . Selon les données de la Banque centrale européenne (BCE), les paiements en espèces représentaient toujours 59 % des transactions en magasin en 2022 en zone euro, soit plus d'un paiement sur deux. Pourtant, le paiement en espèces est en train de perdre du terrain au profit du paiement par carte bancaire ou sur mobile. Digitalisation de l'économie En 2016, les espèces représentaient encore près de 80 % des transactions, puis 72 % en 2019. Mais la chute de 13 points entre 2019 et 2022 montre les effets de la crise du Covid : l'utilisation de la carte a été recommandée pour des raisons sanitaires, favorisant l'explosion du paiement sans contact. « Nous sommes clairement entrés dans une phase de digitalisation de l'économie et de non-contact, explique Elias Ghanem, responsable des services financiers au sein de l'Institut de recherche du cabinet Capgemini. Avant le Covid, il y avait déjà une inflexion mais la crise sanitaire a accéléré les choses. » LIRE AUSSI : Le paiement par cash : un enjeu politique grandissant Paiements : le cash de moins en moins utilisé dans les festivals La situation est pourtant contrastée suivant les pays. Aux Pays-Bas ou en Finlande, le cash ne représente plus qu'environ 20 % des transactions et sur de petits montants, alors qu'en Italie il représente encore 69 % des paiements et sur des montants relativement élevés. La France est à peu près entre les deux, le paiement en espèces représentant encore 50 % des transactions en magasin, mais seulement 35 % de leur valeur. « Ça dépend beaucoup des milieux. Si vous êtes un urbain qui touche son salaire sur son compte en banque à Paris, vous avez rarement besoin de cash, explique Elias Ghanem. A l'inverse, si vous habitez en milieu rural ou que vous êtes entrepreneur et que vous collectez des espèces, vous l'utiliserez beaucoup plus. »

L’ETF bitcoin, improbable planche de salut du marché des cryptos

Le monde du bitcoin (BTC) et des cryptos attend des gestionnaires d'actifs traditionnels et de Wall Street un nouveau catalyseur pour retrouver l'état de grâce des « 100 jours », la période de rebond des cours qui avait suivi l'effondrement de FTX, de mi-janvier à mi-avril. Ils avaient stagné jusqu'au 15 juin. Une demande d'homologation d'un ETF (fonds coté en Bourse) suivant le cours au comptant du bitcoin par le plus grand gestionnaire au monde, BlackRock, avait alors provoqué une hausse de la leader des cryptos de 25 % en quatre semaines, entraînant l'ensemble du marché. Depuis, le bitcoin (26.200 dollars ou 24.120 euros) a plongé et effacé la majeure partie du « rally » provoqué par les espoirs de l'ETF bitcoin. « Les marchés prennent conscience qu'une approbation immédiate par la Securities and Exchange Commission (SEC) d'un ETF bitcoin aux Etats-Unis est peu probable », constate James Butterfill responsable de la recherche chez Coinshares. Le krach éclair du bitcoin éloigne cette perspective et fait réfléchir les institutionnels qui souhaitaient franchir le pas. Le bitcoin atteindra 150.000, voire 180.000 dollars, si le régulateur des marchés autorise un ETF du bitcoin, assure à CNBC, Tom Lee, cofondateur de Fundstrat, une société de recherche sur les cryptos. Fin 2021, le même Tom Lee avait prédit que le bitcoin pourrait atteindre 200.000 dollars en 2022. Il avait finalement évolué entre 47.000 et 15.000 dollars et cédé les deux tiers de sa valeur en douze mois. Il estimait déjà il y a deux ans que la création d'un ETF sur la leader des cryptos permettrait d'attirer 50 milliards de dollars de capitaux en douze mois. Un afflux d'argent qui ne pouvait que provoquer une envolée des cours. Dans un marché où les volumes sont en baisse et les idées rares, les gourous recyclent leur argumentaire éculé. L'idée selon laquelle une décision de la SEC constituerait le catalyseur d'un rebond durable ne manque pas de sel : celle-ci n'a pas ménagé le secteur des cryptos depuis la faillite de FTX. Mais un certain nombre de particuliers ayant perdu confiance dans leurs intermédiaires, quitte à payer plus cher, ils préféreraient sans doute investir dans un produit régulé plutôt que d'ouvrir un compte sur des plateformes de cryptos pour investir directement sur ce marché. Mirage Les ETF qui répliquent la valeur au comptant des cryptos sont autorisés depuis 2021 au Canada. Ils représentent autour de 2,2 milliards de dollars. Pour avoir l'équivalent de ce que serait ce marché aux Etats-Unis, l'économiste John Paul Koning multiplie ce chiffre par 10 (écart de population entre les deux pays) aboutissant à des encours potentiels de 22 milliards de dollars, soit 4 % de la capitalisation du marché du bitcoin (540 milliards de dollars). Mais l'arrivée de ces ETF pourrait concurrencer les autres produits financiers sur le bitcoin, notamment ceux de la gamme Grayscale (17 milliards de dollars) qui décideraient de se transformer en ETF. Des investisseurs pourraient aussi céder leurs bitcoins pour acheter ensuite un ETF, de telle sorte que la nouvelle demande nette de bitcoins serait assez modeste, autour de 5 milliards de dollars, selon l'analyse du spécialiste sur son blog « moneyness ». Lancé le 15 août à la Bourse d'Amsterdam à l'initiative de Jacobi Asset Management, le premier EFT bitcoin au comptant en Europe a enregistré des volumes modestes. La morosité actuelle du marché n'aide pas attirer les acheteurs.

« La Tribune » (CMA CGM) se lance face au « JDD » le dimanche

Le journal économique « La Tribune », récemment racheté par l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, lancera le 8 octobre une édition généraliste du dimanche, a annoncé son président, Jean-Christophe Tortora, dimanche au « Figaro ». « La Tribune Dimanche » sera dirigé par le journaliste Bruno Jeudy, a confirmé un communiqué de presse de La Tribune dans la foulée. Il va concurrencer les deux autres journaux généralistes nationaux du dimanche, le « JDD » (désormais dirigé par le journaliste marqué à l'extrême droite Geoffroy Lejeune) et l'édition dominicale du quotidien « Le Parisien/Aujourd'hui en France ». Le quatrième journal national à sortir le dimanche en France est le quotidien sportif L'Equipe. Sans couleur politique « Nous voulons être le quotidien du dimanche, sans couleur politique, qui rassemble tous les Français », a déclaré Jean-Christophe Tortora. Créé en 1985, La Tribune est aujourd'hui un quotidien économique de semaine exclusivement numérique, après avoir abandonné sa formule papier quotidienne en 2012 puis hebdomadaire en 2020. LIRE AUSSI : Rodolphe Saadé, la force montante des médias Cette annonce intervient alors que le JDD a connu une grève historique de 40 jours entre fin juin et début août après l'annonce de l'arrivée de Geoffroy Lejeune à sa tête. Beaucoup ont vu derrière cette nomination la main de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, dont le groupe Vivendi est en train d'avaler Lagardère, propriétaire du JDD. Inquiets que le titre prenne un virage à droite toute , nombre de journalistes ont décidé de partir. Départs Selon Jean-Christophe Tortora, le projet de « La Tribune Dimanche » date de plusieurs mois et n'a pas été monté pour concurrencer le « JDD ». « Je ne profite pas d'une opportunité de marché liée à la situation au JDD, car les discussions autour de notre projet de quotidien du dimanche ont été initiées avec Rodolphe Saadé dès le mois de février », a-t-il assuré. Ce lancement est une nouvelle preuve des ambitions de Rodolphe Saadé dans le secteur des médias, où il est très actif.

Krach éclair du bitcoin : les gourous des cryptos pris en flagrant délit de mauvaise foi

Le 13 août, Michael Saylor, le dirigeant de MicroStrategy, a une fois encore fait part, sur Twitter, de sa conviction que « le bitcoin (BTC) va changer le monde ». Le lendemain, il invitait à « acheter du bitcoin avant que vous en ayez besoin ». Quelques jours plus tard, le 17 août au soir, la leader des cryptomonnaies plongeait de près de 10 % en cinq minutes du fait de ventes massives. Un krach éclair ou flash crash de plus pour le bitcoin (25.970 dollars ou 23.800 euros lundi 21 août). Il a coûté 70 milliards de dollars à l'ensemble du marché. 88 % des spéculateurs à court terme sur le bitcoin perdent de l'argent du fait de la chute des cours car beaucoup avaient acheté leurs bitcoins au-dessus de 29.000 dollars selon Glassnode. Les investisseurs de long terme qui ont des coûts moyens d'achat plus bas (autour de 20.000 dollars) sont pour le moment moins sous pression. Ils n'ont toutefois pas profité de la baisse pour acquérir de nouveaux bitcoins. Un signe de prudence face à de nouvelles secousses possibles et une remontée de la volatilité. Des experts pris à contre-pied Par le passé, le bitcoin - en hausse de 57 % en 2023 - a connu des krachs éclair bien plus prononcés, de 20 % à 30 %. Elon Musk , un autre « gourou » des cryptos, pourrait avoir contribué involontairement à cette nouvelle chute. Sa société SpaceX aurait vendu en 2022 les bitcoins qu'elle détenait, et Tesla en aurait fait de même, selon les révélations du « Wall Street Journal ». Ce n'est pas la première fois, que les soi-disant experts des cryptos sont pris à contre-pied et jouent avec les nerfs des investisseurs. L'idéologie fait rarement bon ménage avec le trading. Le bitcoin a même plutôt tendance à baisser dans les trois jours qui suivent les déclarations positives des gourous, selon une étude (*) qui a analysé leurs prévisions sur huit ans (2013-2020). Les « experts » ont divulgué 222 opinions, en précisant la plupart du temps pour des raisons légales qu'il ne s'agissait pas de « recommandations ». 69 % étaient positives sur l'évolution future des cours, 20 % négatives et 11 % neutres. Même lors des phases de plongeon (2013, 2018), les opinions restent majoritairement positives. Jeu de massacre Les gourous des cryptos ont toujours été structurellement optimistes sur l'évolution des cours. Certains, comme Michael Novogratz (Galaxy Digital) et Dan Morehead (Pantera), gèrent des fonds et n'ont donc pas intérêt à effrayer leurs clients en étant trop alarmistes ou honnêtes. Les investisseurs risqueraient alors de sortir de leurs fonds avec une chute des commissions à la clé pour les traders. Sur longue période, les optimistes indéfectibles se sont toutefois enrichis : le cours du bitcoin a été multiplié par 540 entre 2013 et fin 2020. Le 12 novembre 2013, les frères Winklevoss avaient déclaré que le cours du bitcoin, 325 dollars, était très sous-évalué. Il valait 100 fois plus, selon eux, un niveau qu'il atteindra début 2021. Les deux anciens champions d'aviron avaient débuté leurs achats de bitcoin à un cours extrêmement attrayant de 9 dollars.

Estée Lauder n’arrive pas à suivre le train d’enfer de L’Oréal

Tous les grands noms de la beauté n'ont pas le même éclat en ce moment. Alors que L'Oréal, numéro un mondial des cosmétiques, affiche des résultats financiers étincelants , son rival américain Estée Lauder est à la peine, plombé par le marché chinois. Décevant les marchés. Le groupe a vu ses ventes reculer de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel décalé 2022/2023, clos fin juin. Le bénéfice net de la firme new-yorkaise fond à 1,01 milliard de dollars, soit une chute de 58% par rapport à l'année précédente. Au premier semestre de l'année, L'Oréal a présenté un chiffre d'affaires en hausse de 13% et une rentabilité en nette progression. L'action Estée Lauder a perdu plus de 6,5 % à 151,40 dollars à l'ouverture de la Bourse de New York. Le fardeau de la Chine La nouvelle maison mère de Tom Ford entendait pourtant profiter de la réouverture de la Chine et de l'engouement de l'ex-Empire du Milieu pour ses produits haut de gamme, mais les choses se sont passées différemment. Estée Lauder a subi en Chine sa première contre-performance depuis la fin de la crise sanitaire. « Le rythme de la reprise des voyages en Asie et en Chine continentale pour faire des achats, a été plus lent qu'anticipé », commente le groupe dans son communiqué. L'atonie de la Chine s'explique aussi, selon le groupe, par la fermeture prolongée de l'île de Hainan, considérée comme un Hawaï chinois et un eldorado pour les marques cosmétiques, car il s'agit d'une zone duty-free. Estée Lauder admet que ce sont bien ses fleurons qui ont été pénalisés, évoquant « une baisse nette des ventes de Estée Lauder, La Mer et Dr Jart + ».

Unique au monde

Un nom qui ne ment pas : le Kruger Shalati, qui signifie « le train sur le pont », est réellement un train sur un pont, aujourd’hui immobilisé et transformé en un hôtel-boutique de luxe véritablement unique. Il a pour cadre le parc national sud-africain Kruger et, il faut bien l’admettre, ce train offre une alternative bienvenue aux camps de safaris. Il est évidemment tout aussi luxueux, mais ménage en outre un point du vue exceptionnel depuis ce pont qui enjambe la rivière Sabie, dont les eaux accueillent crocodiles, hippopotames, éléphants et autres fascinantes créatures.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.