Enquête sur le mouvement woke en France

Mutation des recherches, des mentalités, des comportements « Un spectre hante l'Europe », disait Marx en son temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le communisme. L'esprit woke provoque en France, comme ailleurs en Europe, une mutation de l'université. La confusion entre travaux de recherche et textes militants s'accroît, comme si la recherche ne devait être qu'un instrument de lutte. L'idéal d'une connaissance objective est présenté comme un leurre, un outil de domination à combattre. Il n'existerait que des points de vue et des expériences « situées » , jamais aucun savoir neutre, seulement. Se trouvent alors contestés à la fois l'universalisme, l'objectivité scientifique, l'existence même d'une rationalité indépendante des races, des genres, des classes sociales, des traditions culturelles. Cette captation partielle de l'université par le militantisme accompagne un changement de sensibilité plus profond, qui s'exacerbe. Il s'agit de n'être plus agressé ni stressé par les images, les propos, les représentations susceptibles d'offenser son statut personnel - choix sexuel, origine ethnique, traumatismes singuliers ou collectifs. Se mettent en place une kyrielle de précautions, avertissements, censures pour éviter le malaise de quiconque. Les wokes cultivent la fragilité. Le culte du safe space, supposé protégé de toute « micro-agression », conduit inévitablement à l'entre-soi et au renforcement de ses propres convictions. Se croyant stigmatisés, dominés, victimes du système, les wokes imaginent se protéger en annulant des discours supposés normatifs, oppresseurs et traumatisants. D'où la réécriture et la démolition d'oeuvres classiques, les mises au pilori numériques des récalcitrants. Entre la protection victimaire de soi et la terreur exercée sur les autres, la frontière est mince, souvent franchie. Le célèbre poing fermé, symbole de l'oppression des minorité, repris lors du rassemblement, le 13 juin 2020, place de la République, à Paris, à l'appel du comité Justice pour Adama.©Julien Daniel / MYOP La cancel culture constitue la face active de la sensibilité woke. Il faut empêcher de parler les conférenciers aux idées jugées toxiques, comme le furent la philosophe Sylviane Agacinski. à Bordeaux en 2019, l'écrivain Mohamed Sifaoui à la Sorbonne, le linguiste Jean Szlamowicz à Lille, et bien d'autres. Il est devenu vertueux de disqualifier des enseignants sur les réseaux sociaux, de traquer dans le vocabulaire la moindre trace d'agression virtuelle, de réécrire l'histoire et de déboulonner des statues. Car, toujours, on agit au nom du bien, du vrai, du juste. Les effets de ce nouvel ordre moral débordent de plus en plus le domaine des universités. Il gagne les entreprises, qui organisent des séminaires de sensibilisation aux genres et aux races. Il touche l'éducation, et les institutions publiques. Déjà, des directives européennes préconisent de ne plus dire « Mesdames, Messieurs » pour ne pas offusquer les « non-binaires » de l'auditoire.

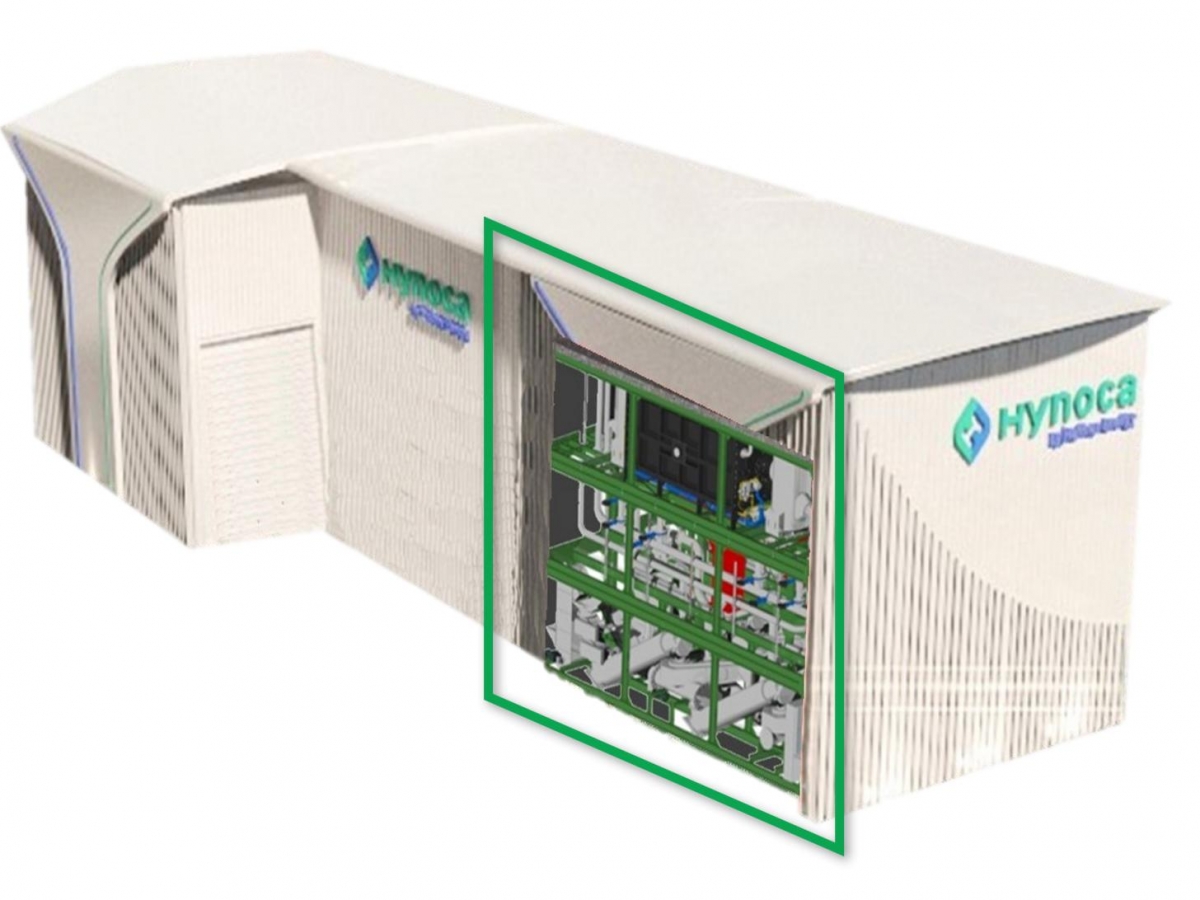

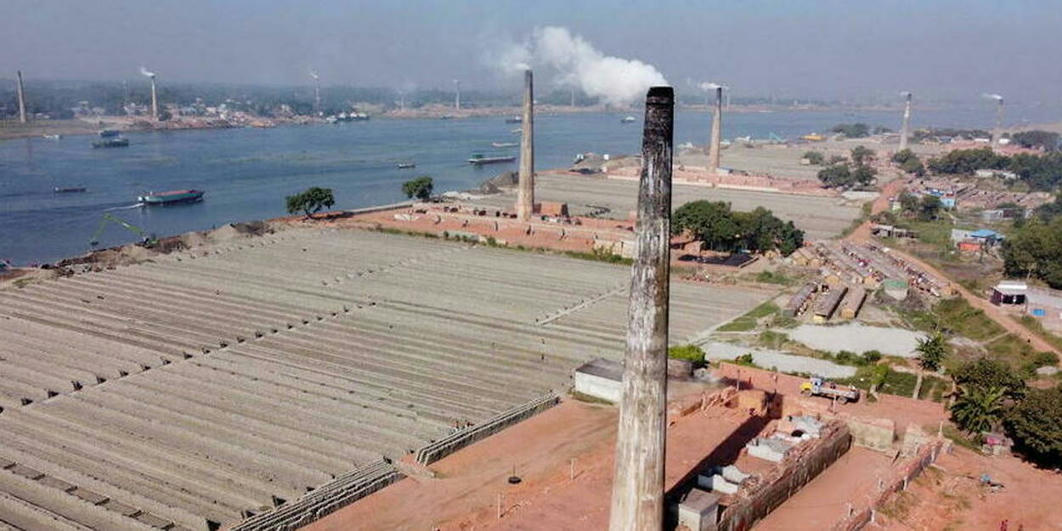

le biochar permet de stocker les émissions industrielles dans le sol

Biochar est peut-être un concept qui va devenir très usité dans les années à venir. Cette fusion des mots "biologique" et "charbon" ressemble à première vue à un oxymore. Ce serait plutôt un mouton à cinq pattes tant les vertus qui sont prêtées à ce résidu de thermolyse sont multiples et gagnantes pour la lutte contre le changement climatique. Le Groupement intergouvernemental d’experts pour le climat (GIEC) l’a adopté dans son rapport de 2019 sur les moyens à mettre en œuvre pour maintenir la température mondiale en dessous de 1,5°C. Derrière l’absolue nécessité de cesser toute combustion de charbon fossile, de pétrole et de gaz naturel, le GIEC pousse à la replantation massive d’arbres, aux biocarburants associés à la capture et stockage de CO2 et enfin au biochar. Ce sont les trois seules solutions qui permettent non pas d’avoir un bilan neutre en gaz à effet de serre, mais bien négatif.

Les jeunes prêts à moins prendre l’avion, mais pas à le bannir

Sur les low cost l’âge moyen des passagers rajeunit Pour Armelle Solelhac, fondatrice de l’agence Switch, spécialisée dans la prospective et la stratégie dans le tourisme, « beaucoup de jeunes déclarent vouloir privilégier des moyens de mobilité plus doux pour préserver l’environnement ». Mais « la réalité est que ce qui préside encore dans leur choix -et c’est compréhensible- c’est leurs moyens financiers » et « les billets d’avion sur certaines distances sont encore beaucoup moins chers que le train ou un voyage en voiture », rappelle-t-elle. 66% des jeunes qui envisagent un autre moyen de transport que l’avion l’envisagent pour des raisons de coût. Ils ne sont que 13% à l’envisager pour des raisons écologiques, selon l’étude de l’ObSoCo. « Après le Covid, l’âge moyen des voyageurs sur les compagnies low cost a même rajeuni », selon Armelle Solelhac. Les « jeunes ne choisissent pas leur destination en fonction de l’impact écologique de leur séjour. L’empreinte carbone est même le dernier critère cité dans le choix d’un mode de transport », selon l’ObSoCo qui note qu’une « petite majorité des voyageurs en avion (51%) se déclare sensible à l’empreinte carbone de leur vol ». Pour autant, 38% des jeunes interrogés déclarent « éprouver un sentiment de culpabilité lorsqu’ils prennent l’avion, et un sur cinq ressent une pression de la part de son entourage ». Auto-censure et culpabilisation « Ils pratiquent une forme d’auto-censure, sur les réseaux sociaux, on ne va plus les voir sur le tarmac ou dans des avions à côté de hublot, on va les voir en photo directement depuis les destinations touristiques », note Armelle Solelhac. Inversement, « des gens glorifient le fait de se déplacer en mobilité douce », dit-elle citant « un cadre qui récemment sur un réseau professionnel a mis en avant le fait d’être allé à un mariage au Maroc en vélo ». Il s’agit de Thibaut Labey, 37 ans, qui habite dans le Morbihan et a fondé le guide Chilowé, spécialisé dans les « micro-aventure de plein air ». Le voyageur reste étonné du succès de sa publication sur le réseau, y compris du point de vue des critiques négatives. Ne pas prendre l’avion « reste un sujet délicat, les gens ont l’impression d’être agressés par votre démarche », dit-il. « Je ne cherche pas à culpabiliser les gens. La culpabilisation ce n’est pas un bon moteur de changement », assure-t-il.

A Wall Street, la Big Tech à son tour emportée par la tempête boursière

La semaine boursière qui vient de s'achever sonne comme un avertissement pour la « Big Tech ». Il n'est plus question de traitement de faveur pour les stars de Wall Street. Avec la remontée des taux, la donne a changé et le temps de l'indulgence est terminé. La brutalité des réactions à la publication des résultats trimestriels des tout-puissants Gafam (Google-Alphabet, Facebook-Meta, Amazon, Microsoft et Apple) en témoigne. Alphabet a lâché 9 % mercredi et Microsoft 7,7 %. Meta, dont la stratégie soulève, une nouvelle fois, de sérieux doutes parmi les investisseurs, a plongé de 24 % le lendemain. Amazon a perdu 7 % vendredi. Seul Apple fait figure de rescapé , après des sanctions d'une rare violence. Les résultats de la firme à la pomme ont été salués par un gain de 7,5 % vendredi. Alors certes, cette note positive, conjuguée à un reflux des taux sur le marché obligataire, a permis au marché de reprendre son souffle. Le Nasdaq, l'indice à forte coloration technologique de Wall Street, a repris 2,87 % sur la séance, ce qui lui a même permis de terminer la semaine dans le vert (+2,2 %). Le vent a tourné Mais le vent a bel et bien tourné. Et le dégonflement de la bulle de la tech qui avait commencé par toucher les valeurs plus petites ou moins rentables, affecte désormais aussi les valorisations des mastodontes de Wall Street. 2022 n'est toutefois pas 2000. On se souvient d'une modeste librairie en ligne, Amazon, qui avait alors perdu plus de 90 % de sa valeur, et d'Apple qui avait fondu de plus de 80 %.

The metaverse is a naïve joke but the concept of bridging internet and reality is key

Seven years ago in February 2015 I was lucky to see the future, and it looked remarkably like a colander on your head. There were so many wires sticking out of it I felt likely to be electrocuted and change form. I was just glad the office didn’t have any spiders around. This wasn’t the start of a new Marvel franchise but an early version of the Microsoft HoloLens. I couldn’t sleep the night after, my mind was spinning with the implications of what even a rudimentary virtual reality could mean for advertising, media, or even, life. In this future would you leave the house? The notion of distance or meaning or reality would bend and blur, media might become so interactive we could become directors of our own movies. I was so inspired I wrote about the six dimensions of VR for Forbes. Yet after seven years of thought – from me and the thousands of people who want to make it come to life – VR headsets are yet to become the new inevitable platform to replace mobile phones, and more like a “you may also like” suggestion to someone buying a vibrating gaming chair. The metaverse is a naïve joke, its hype and expectations are about to crumble, but the idea of a world where the internet and reality are one is key. If press releases from massive tech companies, with massive valuations to live up to, are to be believed, this future is nearly upon us and it’s going to be called the metaverse. The metaverse is not something that has ever been defined, because if it was, we’d know it was impossible or that it had failed. So for now the metaverse is a vestibule to place collective hopes in. It combines the demand from blockchain and crypto types to have a use case and the need of hardware makers to show there is something new to sell, with the desire of marketers and ad agencies to find something more fun to work on than price rises amid the cost of living crisis. All while dealing with overworked, anxious staff on the edge of mental breakdowns. It’s one of life’s great mysteries that the richest people in the world – the few whose wildest dreams are actually possible – are the ones most keen to leave the planet. And few could look at our work lives in January 2022, which are dominated by time online, cameras we’re forced to stare into and more screen time than we ever imagined we could ever cram into our days, and think, ‘what I need is even more of all of this’. Not many people with kids are thinking, ‘if only they seemed even less present. If only there was something closer to their face to gormlessly waste their lives away on’. A metaverse reality check: What role for brands? Three stages of new technology First, we think of it as a new thing. That will fail. We can see no uses for it – it’s an expensive toy. Second, a few brave souls see a way to use it by taking something we’ve done before, and start doing it on the new thing. Thus TV shows become plays with cameras pointed at them, radio shows become people reading out the news, podcasts become high school radio shows, websites become electronic newspapers and catalogues. Books become Kindle versions. And last, when we understand the meaning of the technology we create what we should have. We invent Instagram, TikTok, reality TV, Google Maps, radio dramas, online marketplaces, Zoom, Tinder. We rethink underlying assumptions about business models, we make new behaviours and new problems to solve. At the moment the metaverse (whatever it is) seems to have a consumer use case as a place to play computer games, and a business use case as a way to take everything bad about meetings, everything terrible about Zoom, and multiply them together. Or to do the same with retail. We are firmly at stage two. We can live in hope that if millions of people play around with these devices for long enough, the use cases, the business models and the platforms will appear. Rather like how Uber, Airbnb, Snapchat or Cash App seemed impossible before, but inevitable and obvious after the smartphone. We remark how odd it was that people bothered to meet in pubs. How inefficient life was when we’d look around a shop and try things on and take them home. We may look at dreamy holidays on the beach and emulate it in a local builders supply yard with an IR lamp but save on the cost of fights. There are some problems with this techno optimistic dream, not least the metaverse is a long, long way off, and perhaps rather impossible. From image recognition to audio fingerprinting to the QR code, we need to consider how we take people from real life to screens, or screens to real life. All headsets to date have been so unpleasant to use that most people get sick rather quickly. Progress in this technology is hampered by a lot of things, like basic rules of physics, which make pixilation and field of vision nightmarishly hard to perfect. Even the fundamental wiring of the internet is far from ready, the core IT backbone of the UK was on the crutch of failure handling lockdown induced changes in behaviour, yet even comparatively low res VR demands nine times the data per second than 4K TV signals. We’d be better off thinking less about the metaverse and more about the broad tapestry of the future of the internet. Instead think about the metaverse as a 3D internet, a more immersive world where the internet and reality overlap. People used to go online, and now we say people go offline, but that rarely happens, the internet is air, it’s around us, invisible and omnipresent Some forms of what could be described as AR or VR are about using a device to add to the physical world around us. Sometimes we first look at phones, we look in Google Maps and then select AR mode to get directions overlaid with a real life view. We can find an e-bike near us, see it’s charge levels, book it, and then find it in real life. We can see a sofa we like, and then project it into our living room for sizing. Some forms of AR act the opposite way. We use the real world as the starting point and our phones then augment it . We could look at our bankcard through a phone and see our latest purchases, we can see clothing in-store, and get reviews of clothing we’re about to buy. Some forms of AR are about scanning the real world and digitising it, Matterport is an amazing example. Marketoonist on the future of the metaverse But the real secret is bridging. From image recognition to audio fingerprinting to the QR code, we need to consider how we take people from real life to screens, or screens to real life. But the final step, the one where most money is made, is to rethink the world around the new technology, the new business models, the new consumer expectations and behaviours. The metaverse is a naïve joke, its hype and expectations are about to crumble, but the idea of a world where the internet and reality are one is key. One where journeys effortlessly span online and offline, one where the structure of companies doesn’t think of “digital” as a thing, or a department or a route or division, but the context in which everything is done. What this really comes down to is two things: a focus on customers and a focus on ease. Make it easy to be a great customer in a world of amazing new opportunities.

Europe Prepares to Rewrite the Rules of the Internet

NEXT WEEK, A law takes effect that will change the internet forever—and make it much more difficult to be a tech giant. On November 1, the European Union’s Digital Markets Act comes into force, starting the clock on a process expected to force Amazon, Google, and Meta to make their platforms more open and interoperable in 2023. That could bring major changes to what people can do with their devices and apps, in a new reminder that Europe has regulated tech companies much more actively than the US. “We expect the consequences to be significant,” says Gerard de Graaf, a veteran EU official who helped pass the DMA early this year. Last month, he became director of a new EU office in San Francisco, established in part to explain the law’s consequences to Big Tech companies. De Graaf says they will be forced to break open their walled gardens. “If you have an iPhone, you should be able to download apps not just from the App Store but from other app stores or from the internet,” de Graaf says, in a conference room with emerald green accents at the Irish consulate in San Francisco, where the EU’s office is initially located. The DMA requires dominant platforms to let in smaller competitors, and could also compel Meta’s WhatsApp to receive messages from competing apps like Signal or Telegram, or prevent Amazon, Apple, and Google from preferencing their own apps and services. Although the DMA takes force next week, tech platforms don’t have to comply immediately. The EU first must decide which companies are large and entrenched enough to be classified as “gatekeepers” subject to the toughest rules. De Graaf expects that about a dozen companies will be in that group, to be announced in the spring. Those gatekeepers will then have six months to come into compliance. De Graaf has predicted a wave of lawsuits challenging Europe’s new rules for Big Tech, but says he is in California to help make clear to Silicon Valley giants that the rules have changed. The EU has previously levied big fines against Google, Apple, and others through antitrust investigations, a mechanism that put the burden of proof on bureaucrats, he says. Under DMA, the onus is on the business to fall in line. “The key message is that negotiations are over, we’re in a compliance situation,” de Graaf says. “You may not like it, but that’s the way it is.” Like the EU’s digital privacy law, GDPR, the DMA is expected to lead to changes in how tech platforms serve people beyond the EU’s 400 million internet users, because some details of compliance will be more easily implemented globally. Tech companies will also soon have to grapple with a second sweeping EU law, the Digital Services Act, which requires risk assessments of some algorithms and disclosures about automated decision making, and could force social apps like TikTok to open their data to outside scrutiny. The law is also to be implemented in stages, with the largest online platforms expected to have to comply in mid-2024. The EU is also considering passing specific rules for artificial intelligence, which could ban some use cases of the technology. Get WIRED + a tote SUBSCRIBE NOW Most Popular GEAR 25 Essential Tools You Should Have at Home MATT JANCER SECURITY China Operates Secret ‘Police Stations’ in Other Countries MATT BURGESS GEAR Apple Says iPhones Will Finally Get USB-C Ports BOONE ASHWORTH GEAR Give Your Back a Break With Our Favorite Office Chairs JULIAN CHOKKATTU De Graaf argues that tougher rules for tech giants are needed not only to help protect people and other businesses from unfair practices, but to allow society to receive the full benefits of technology. He has been critical of a nonbinding AI Bill of Rights recently released by the White House, saying that a lack of firm regulation can undermine the public’s confidence in technology. “If our citizens lose trust in AI because they believe it discriminates against them and leads to outcomes that are harmful to their lives,” he says, “they are going to shun AI, and it will never be successful.” The EU’s new office opened after recent moves by the bloc and the US to collaborate more on tech policy. De Graaf says both sides are interested in finding ways to address chip shortages and the ways authoritarian governments can leverage technology and the internet. He’s also planning a trip to Sacramento to meet California state lawmakers who he says have been trailblazers in standing up to Big Tech. They passed a bill last month requiring strict default privacy settings for children and controls on how companies use data they collect about kids. The US Congress has passed relatively little legislation affecting the tech industry in recent years, aside from the $52 billion CHIPS and Science Act in support of semiconductor production in July. Marlena Wisniak, who leads work on tech at civil liberties group the European Center for Not for Profit Law, takes the EU’s new presence in the tech industry’s backyard as new proof it is serious about shaping tech policy globally. She says de Graaf should use some of that power to benefit people reliant on Big Tech platforms outside the US and EU, who are rarely represented in tech diplomacy. Wisniak also hopes the EU’s digital emissaries can avoid falling into traps that have derailed the plans of some previous newcomers to Silicon Valley, a place with many more executives, entrepreneurs, and investors than policy experts. “I hope that EU policymakers don’t get dazzled by the tech hype,” she says. “The tech bro narrative is real.”

En 2023, les voyageurs seront plus ouverts aux expériences virtuelles et responsables –

Deux ans après le début de la pandémie, les voyageurs semblent bien plus optimistes sur le fait de pouvoir continuer de se déplacer qu’en 2021. Malgré le contexte géopolitique et économique mondial, 72% des sondés déclarent que voyager en vaudra toujours la peine, selon l’étude publiée par Booking. Et après une année marquée par la reprise, 2023 sera placée sous le signe de la créativité. Parmi les prédictions de voyage émergentes, la plateforme observe que les voyageurs font désormais plus attention à leur impact sur l’environnement lors de l’organisation de leur périple. Des voyages plus verts mais connectés Les répondants admettent être à la recherche de séjours plus respectueux de l’environnement, du choix du transport jusqu’à la recherche d’hébergements ou d’activités. Près de la moitié (44 %) des voyageurs mondiaux souhaitent que leurs expériences de voyage aient une sensation de retour aux sources et recherchent des vacances de style « hors réseau » pour échapper à la réalité (55 %), se déconnecter avec seulement le strict nécessaire (44%). Une déconnexion qui a tout de même ses limites puisque 53% des répondants admettent qu’une connexion internet est une condition non négociable pour réserver leur séjour. Une traversée du désert à dos de chameau ok, mais avec la 5G. Le métavers et la réalité virtuelle pour inspirer En parallèle, le voyage virtuel sera de plus en plus plébiscité. Selon Booking, 43% des voyageurs mondiaux souhaitent se tourner vers la réalité virtuelle dès 2023 afin de choisir leur destination de vacances et s’inspirer. « Avec plus d’un tiers ( 35 %) des voyageurs désireux de se lancer dans une expérience de voyage en réalité virtuelle de plusieurs jours, le métavers sera plus que ‘essayer avant d’acheter’ ; il éduquera, divertira et inspirera les gens, ouvrant la porte à une aventure infinie », est-il indiqué à travers l’étude. Dans les années à venir, Booking imagine un monde virtuel où le voyageur pourra vivre une véritable expérience immersive avec des sensations de toucher 3D. Ces expériences pourraient alors le convaincre de voyager vers des destinations qu’il n’aurait pas envisagé avant de les avoir expérimentée virtuellement. Pour autant, 3 personnes sur 5 pensent que l’expérience virtuelle ne viendra pas remplacer l’expérience physique. Le voyage d’affaires pour souder les équipes Enfin, au sein des entreprises, les voyages d’affaires seront plus que jamais de retour en 2023. Les employés seront davantage à la recherche d’interactions physiques avec leurs équipes et demandeurs d’intégrer les voyages pour le travail à des activités productives. Plus de la moitié des sondés espèrent que leur employeur utilise les économies réalisées grâce à la généralisation du télétravail à l’organisation de séminaire ou voyage entreprise. En parallèle, les employeurs gamifieront ces « retraites » ou séminaires afin de placer le travail d’équipe au cœur du concept. Simulation d’une école d’espionnage, escape game, chasse au trésor…Tout sera bon pour renforcer les liens entre les collaborateurs. 59% des travailleurs pensent également qu’explorer de nouveaux lieux les incitera à être plus productifs au travail.

Climat : de grandes entreprises mondiales mettent la pression pour un accord

Plus de 300 multinationales, dont Danone et BNP Paribas, souhaitent être contraintes à détailler les conséquences de leurs activités sur la biodiversité. Source AFP Peu de sociétés détaillent les conséquences de leurs activités sur la biodiversité (photo d'illustration). © Joy Saha / MAXPPP / ZUMA PRESS/MAXPPP/MAXPPP Publié le 26/10/2022 à 04h13 - Modifié le 26/10/2022 à 06h34 Temps de lecture : 2 min Les entreprises devraient être contraintes d'évaluer et de rendre public l'impact de leurs activités sur la nature, ont réclamé mercredi plus de 300 sociétés dans une lettre ouverte aux dirigeants du monde, à l'approche de négociations cruciales des Nations unies pour stopper le déclin catastrophique de la biodiversité. « Nous avons besoin que les gouvernements du monde entier transforment les règles du jeu économique et exigent des entreprises qu'elles agissent maintenant », affirme la déclaration publiée par la coalition « Business for Nature ». Celle-ci a été signée par 330 entreprises, représentant un chiffre d'affaires cumulé de plus de 1 500 milliards de dollars, parmi lesquelles Unilever, Ikea, Danone, BNP Paribas, ou encore le géant indien de l'acier Tata Steel. Les négociations internationales sur la protection des écosystèmes doivent se conclure en décembre au Canada, lors de la COP15 Biodiversité. La communauté internationale doit y parvenir à un accord établissant un cadre mondial d'ici 2050, avec une étape en 2030. Presqu'aucun des objectifs fixés pour 2020 n'a été atteint. closevolume_off «Un accord mondial ambitieux pour la nature » Si le monde économique commence à publier son empreinte carbone et son impact sur le climat, d'une manière plus ou moins satisfaisante et parfois qualifiée d'écoblanchiment (greenwashing), encore peu de sociétés détaillent les conséquences de leurs activités sur la biodiversité. « Cette déclaration montre le soutien massif des grandes entreprises en faveur d'un accord mondial ambitieux pour la nature, avec des objectifs clairs pour stimuler l'action collective des entreprises et de la finance », a déclaré André Hoffmann, vice-président de Roche Holdings. En mars, un rapport des banques centrales a révélé que les institutions financières et les entreprises sous-estimaient les risques de perte de biodiversité et détruisaient les « actifs naturels » dont elles dépendaient. La nouvelle déclaration demande aux chefs d'État d'imposer aux grandes entreprises l'obligation d'évaluer leur impact sur la biodiversité et leur dépendance vis-a-vis d'elle d'ici à la fin de la décennie

Usbek & Rica – Le monde a changé, pas la Star Academy

J’ai dix ans. Avec ma sœur, nous regardons sur le petit écran des gamins gesticuler sur de vieux tubes pop. Leurs tenues sont kitchissimes, les décors de comédies musicales où ils s’agitent tout autant. Leurs postures et leurs voix ont la fraîcheur et la maladresse de leur âge. Un animateur à la beauté surnaturelle leur vend la vie de château, un vieux chanteur sur le retour débarque sur le plateau pour leur dire qu’ils seront bientôt des stars adulées par la France entière. J’ai trente ans. Avec ma sœur, nous regardons sur le petit écran des gamins gesticuler sur de vieux tubes pop. Leurs tenues sont kitchissimes, les décors de comédies musicales où ils s’agitent tout autant. Leurs postures et leurs voix ont la fraîcheur et la maladresse de leur âge. Le même animateur à la beauté inentamée leur vend la vie de château, le même chanteur sur le retour leur promet qu’ils seront bientôt des stars adulées par la France entière. TENTE TA CHANCE 🎟 Vingt ans ont passé, et pourtant rien n’a changé. La Star Academy, le télé-crochet culte du début des années 2000, est de retour. Des centaines de milliers de Français sont scotchés devant leur écran et plongent avec délectation dans le grand bain de nostalgie que leur offre en prime time la chaîne TF1. L’expérience est délicieusement régressive, du moins durant les premières minutes de l'émission. On attend le célèbre générique, on guette l’arrivée des nouveaux élèves, le défilé des nouveaux jurés. Mais, rapidement, le trouble s’installe. Tout est trop « comme avant ». La chaîne a fait le pari de reproduire, à l’identique, les codes qui ont fait jadis le succès du programme, saturant les deux heures de show de références aux années 2000. Les clones des idoles du passé défilent : la jeune femme ultra-érotisée, le type nonchalant visiblement choisi par la prod’ pour pondre des vannes à la minute, le petit génie qui s'ignore, etc. Même le jury semble étrangement similaire au précédent. La copie est trop parfaite, le simulacre trop poussé. L‘auto-référencement permanent rend l’ensemble presque morbide. Et pourtant, ça marche. Sur Twitter, le hashtag #Starac est en Top Trend. 5 millions de Français attendent l’arrivée du fameux bus qui conduira les nouveaux candidats au château. De mon côté, je ne peux m’empêcher de songer à cette phrase du philosophe Jean Baudrillard : « Nous sommes tous conviés à la réhabilitation fantomatique et parodique de tous les référentiels perdus. » Comment ne pas faire de cette parodie d’un passé télévisuel glamourisé jusqu’à plus soif le symptôme de l’incapacité de l’industrie culturelle à se renouveler ? A produire de nouveaux imaginaires et de nouveaux codes ? Sommées de se réinventer face à la concurrence des plateformes de streaming, de la déferlante Tiktok ou Twitch, du temps passé par les jeunes sur YouTube, les grandes chaînes préfèrent nous offrir une version zombifiée de la télé d’il y a vingt ans. Des zombies, j’en ai croisés d’autres récemment, au cinéma surtout – oui, je parle ici de l’abominable Top Gun Maverick, autre pâle simulacre d’un mythe absolu de la pop culture. Même les plateformes de SVOD, habituellement plus inventives, semblent céder désormais à l’appel de l’éternelle duplication de références désuètes. Depuis des semaines, la plupart de mes discussions avec mes amis ou collègues tournent autour des avantages comparés des préquels du Seigneur des anneaux, autre immense succès cinématographique du début des années 2000, et de la série Game of Thrones. Plutôt que d’oser la créativité, au risque d’un plantage financier, HBO comme Amazon Prime ont fait le choix d’investir des sommes folles (1 milliard de dollars pour la seule première saison des Anneaux du pouvoir, tout de même) dans des shows qui jouent à plein la carte de la nostalgie– au point que House of the dragon, le préquel de Game of Thrones, va jusqu’à recycler le générique de la série culte.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.