CDG Express : les importants retards font à nouveau enfler la facture pour l’Etat

Elle aurait normalement dû être mise en service pour les JO de Paris 2024 , si elle n'avait pas connu de sérieux dérapages de calendrier, notamment pour des raisons de recours en justice. Finalement, la liaison ferroviaire dédiée CDG Express actuellement en construction, déclarée d'utilité publique dès 2017, ne sera inaugurée qu'en mars 2027. Contraignant l'Etat à modifier le contrat déjà passé avec le groupement des deux futurs opérateurs, le tandem Keolis-RATP Dev, et à leur verser une indemnité de 30,21 millions d'euros, pour compenser le retard de près d'un an et demi du chantier. Cette indemnité a déjà été versée fin juillet aux deux groupes publics, puis l'avenant au contrat a été publié au Journal Officiel de l'UE le 7 août, a-t-on appris auprès du ministère des transports. L'avenant en question « a essentiellement pour objet de reconnaître l'existence d'une cause légitime de retard, d'ajuster en conséquence le calendrier des dates-clés, de fixer le montant des surcoûts pris en charge par l'Etat causés par le report de la date contractuelle de mise en service, et de traiter d'autres impacts résultant de la diminution de la durée d'exploitation », expliquent notamment les pouvoirs publics. Exploitation prévue pour 15 ans Fin 2018, le groupement Hello Paris réunissant Keolis (filiale de la SNCF) et la RATP avait été retenue pour la future exploitation de la ligne directe, de préférence à Transdev. La période d'exploitation était théoriquement de 15 ans, sur la période 2024-2038, pour cette ligne longue de 32 kilomètres dont 8 kilomètres totalement à créer, qui mobilisera des rames Coradia Liner commandées chez Alstom. LIRE AUSSI : La justice valide la poursuite des travaux du CDG Express entre Paris et Roissy Métro : la ligne 14 prête pour les JO 2024 de Paris Mais des recours en justice soulevés par des opposants au projet ferré, menés au nom de la protection des espèces animales, ont suspendu les travaux pour une longue période. Impactant en premier lieu les développeurs de l'infrastructure (SNCF Réseau, ADP et la Caisse des dépôts), mais également le groupement des transporteurs, titulaire du contrat de service public pour l'exploitation du service. Ce décalage, mais aussi l'inflation des coûts du BTP pendant la crise sanitaire, et diverses évolutions de la réglementation ferroviaire, ont tôt fait de faire passer le budget total de 1,7 à 2,2 milliards d'euros. Tandis que la date d'ouverture visée, d'abord passée de janvier 2024 à 2025, pour ne pas trop pénaliser la ligne actuelle du RER B, glissait une nouvelle fois jusqu'en mars 2027. « intérêt public majeur » Finalement, en avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris avait validé la poursuite du chantier , en qualifiant le projet CDG Express « d'intérêt public majeur », balayant le respect de certaines dispositions du code de l'Environnement. A terme, ce nouveau train devrait transporter en 20 minutes quelque 9 millions de passagers par an entre CDG et la Gare de l'Est, absorbant 14 % du trafic de passagers, alors que la part modale de la voiture (autos particulières, taxis, VTC) vers la première plateforme nationale représente 56 %, contribuant à l'engorgement des autoroutes A1 et A3. Mais si aujourd'hui le chantier est bien avancé, ces retards ont largement modifié les conditions de rémunération de l'exploitant. Le budget de construction de 2,2 milliards d'euros est couvert à hauteur de 1,8 milliard par un prêt de l'Etat, à rembourser avec un échéancier d'intérêts, et 400 millions issus des fonds propres des trois actionnaires. LIRE AUSSI : Le CDG Express ratera les JO de 2024 Le Conseil d'Etat se penche sur l'avenir de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express. De son côté, l'exploitant Hello Paris devra verser des péages devant couvrir 60 % du financement, tandis qu'une contribution ad hoc (en principe 1,40 euro) sera prélevée sur tous les passagers au départ ou à l'arrivée de Roissy. De la sorte, le billet du futur train express sera de l'ordre de 24 euros l'aller simple, une lourde somme comparée aux 10,30 euros exigés pour la nouvelle ligne 14 de métro RATP entre Paris et Orly , ticket spécial dont sont exemptés les porteurs de passe Navigo. « Train des riches » Les opposants au CDG Express, en majorité des élus de Seine-Saint-Denis, ont tôt fait de dénoncer ce « train des riches », appelant plutôt la SNCF ou IDFM à investir pour moderniser les RER du quotidien. Mais selon les développeurs du projet, un total de 537 millions d'euros est précisément consacré à l'amélioration du RER B déjà existant (voies, signalisation, etc.), qui partagera une grande partie de son tracé avec le CDG Expres

Les chrétiens sont les premiers migrants du monde

Que ce soit en raison des conflits armés, des catastrophes naturelles ou pour des motifs économiques, le nombre de migrants dans le monde n'a cessé de gonfler. Entre 1990 et 2020, le chiffre a grimpé de 83 %, dépassant de loin la croissance démographique mondiale (47 %). C'est ce que révèle une étude publiée lundi par le centre de recherche américain Pew Research Center, dont l'originalité est de prendre le prisme de la religion pour analyser l'évolution du paysage des migrants au niveau mondial. En trois décennies, le nombre de personnes vivant en dehors de leur pays de naissance est ainsi passé de 153 millions (1990) à 280 millions (2020), pour composer, au total, 3,6 % de la population mondiale. Les chrétiens représentaient environ 47 % de ces personnes vivant hors de leur pays de naissance en 2020. Suivaient les musulmans (29 %), les hindous (5 %), les bouddhistes (4 %) et les juifs (1 %). Les agnostiques et les athées, quant à eux, représentaient un chiffre assez élevé de 13 %. Au cours de la période étudiée, aucune religion particulière n'a pris le pas sur une autre. « La composition religieuse de tous les migrants internationaux est restée relativement stable depuis 1990 », relèvent Stephanie Kramer et Yunping Tong, les auteurs de l'étude. Même si les schémas migratoires des groupes religieux sont différents, il n'en demeure pas moins une constante : les migrants se rendent souvent dans des pays où leur identité religieuse prédomine. Les Etats-Unis et l'Europe privilégiés La part des chrétiens (47 % pour 131 millions de personnes) dans le total des migrants est plus importante que leur part dans la population mondiale (30 %). La plupart vivent principalement en Europe (37 %) ou en Amérique du Nord (30 %). Ils ont eu tendance à s'installer dans des pays qui comptent déjà d'importantes populations chrétiennes. Quatre de leurs dix principales destinations sont des pays majoritairement anglophones. LIRE AUSSI : Présidentielle américaine 2024 : Kamala Harris tente de reprendre l'offensive sur l'immigration EN CHIFFRE - 120 millions de personnes déplacées de force dans le monde, un record Les Etats-Unis ont été leur première destination, suivie par l'Allemagne. « La route la plus courante pour les migrants chrétiens est, de loin, celle du Mexique vers les Etats-Unis. Plus de 11 millions de chrétiens mexicains l'ont empruntée. En 2020, environ 8 % des migrants chrétiens dans le monde sont nés au Mexique et vivent désormais aux Etats-Unis », soulignent les deux auteurs. Il faut y voir un effet lié à l'accord de libre-échange nord-américain. Un migrant sur trois est musulman Du côté des musulmans, la part des migrants (29 % avec 80 millions de personnes) est également supérieure à leur part dans la population mondiale (25 %) mais dans une proportion moindre que celle des chrétiens. D'où viennent-ils ? D'Asie-Pacifique. Cette zone totalise près de la moitié des migrants musulmans. Viennent ensuite les régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La Syrie est le pays d'origine le plus courant au regard du conflit qui sévit dans le pays depuis 2011. Là encore, les migrants musulmans privilégient des pays de destination où leur religion est prédominante. Ils se sont déplacés en priorité vers l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis pour des raisons économiques évidentes. La Turquie se place en troisième position. Viennent ensuite l'Allemagne (3,7 millions de migrants musulmans) et les Etats-Unis (3,6). La France en recense 2,6 millions. LIRE AUSSI : Les immigrés n'ont jamais autant envoyé d'argent dans leur pays Concernant les juifs, un sur cinq réside en dehors de son pays de naissance. S'ils ne composent que 0,2 % de la population mondiale, la part de leurs migrants au niveau mondial est bien plus importante (1 %). Environ la moitié des 3 millions de migrants juifs vit au Moyen-Orient, principalement en Israël, et en Afrique du Nord. L'Europe (21 % des migrants) et l'Amérique du Nord (16 %) sont les deux autres destinations qu'ils privilégient.

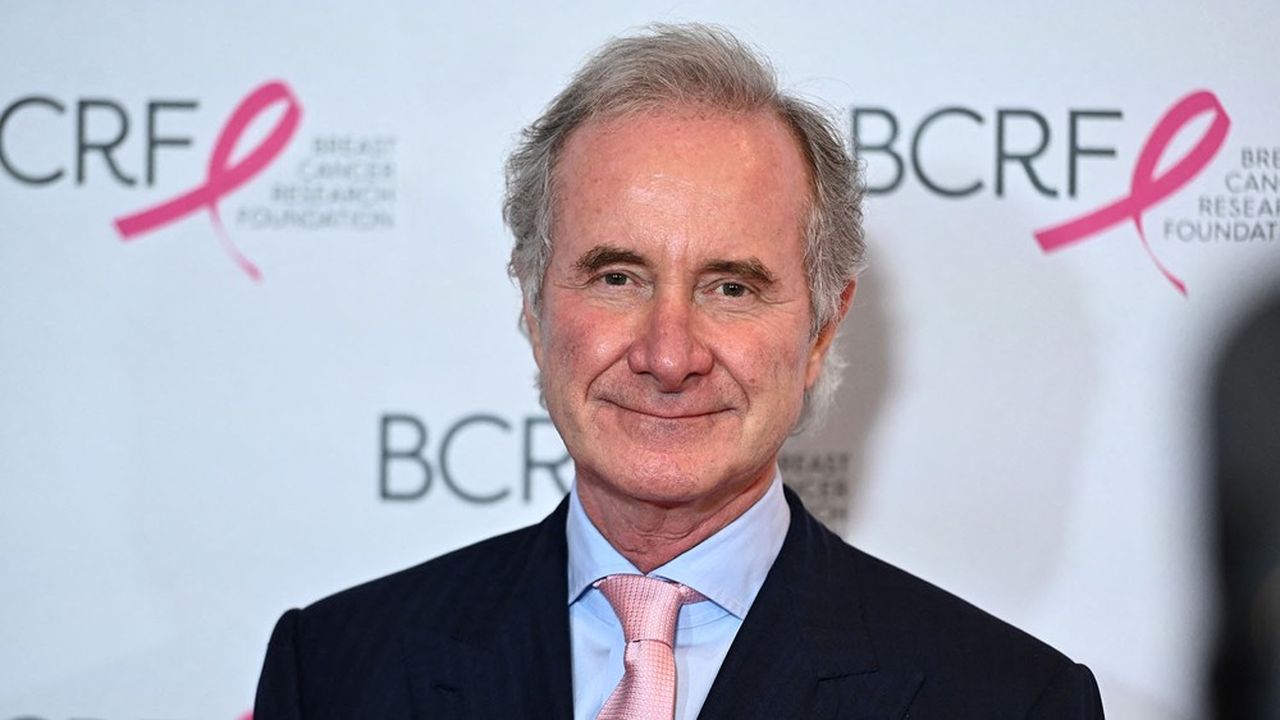

Cosmétiques : fragilisé, Estée Lauder accélère le départ de son patron

Le groupe de cosmétiques haut de gamme Estée Lauder tourne une page de son histoire, dans un contexte de fortes turbulences. A l'inverse du géant du secteur, L'Oréal, qui continue de surperformer le marché, la firme américaine résiste mal au déclin du « travel retail » en Asie et souffre de la faiblesse persistance de la demande en Chine. Le groupe, qui détient la marque Estée Lauder, Clinique, The Ordinary ou les parfums Jo Malone, a averti lundi que son chiffre d'affaires et ses bénéfices pour 2025 s'inscriront en dessous des attentes. Il a par ailleurs annoncé le départ de son emblématique PDG, Fabrizio Freda, 66 ans, en juin 2025. La nouvelle de ce départ en retraite était attendue mais l'échéance surprend, car le groupe new-yorkais n'a pas encore trouvé son successeur. L'entreprise affirme toutefois qu'elle a « bien avancé » dans sa recherche, examinant plusieurs candidats internes et externes. Elle précise que jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé, Fabrizio Freda continuera à diriger le groupe et à superviser les priorités stratégiques, financières et d'investissement. Restructuration En juillet, Estée Lauder avait déjà fait état de la nomination d'Akhil Shrivastava à la direction financière ; un changement jamais opéré au cours de la dernière décennie. Le propriétaire de Clinique est depuis le début de l'année en phase de redressement. Il a engagé un plan de restructuration qui prévoit la suppression de 3.000 postes. Estée Lauder a généré un chiffre d'affaires net annuel en recul de 2% à 15,61 milliards de dollars sur son dernier exercice, clôturé en juin. Le groupe, qui a connu lundi une correction de son titre de 7 % en Bourse, a admis s'attendre à ce que ses ventes pour 2025 se situent entre une baisse de 1 % et une hausse de 2 %. Les analystes tablaient sur une hausse de plus de 6 %. Le bénéfice annuel ajusté par action pour la période est attendu entre 2,75 dollars (2,49 euros) et 2,95 dollars, alors que les analystes prévoyaient 3,96 dollars. Le géant des cosmétiques est pénalisé par la faiblesse de la demande de produits de beauté de prestige en Chine, où les groupes internationaux sont concurrencés par de nouvelles marques locales soutenues par Pékin. LIRE AUSSI : RECIT_ Cosmétiques : Coty lance sa cotation à la Bourse de Paris DECRYPTAGE- Les parfums et les cosmétiques donnent du baume au coeur au Made in France L'annonce du départ du PDG Fabrizio Freda s'apparente à la fin d'une ère. L'Italien occupe ce poste depuis quinze ans (2009), après avoir rejoint le groupe un an plus tôt. Estée Lauder l'avait débauché du géant Procter & Gamble où il avait dirigé la division santé et beauté. Fabrizio Freda a joué un rôle déterminant pour faire d'Estée Lauder « un acteur incontournable du secteur de la beauté qui reste résilient », note un analyste. La firme a connu des déboires à partir de la crise du Covid-19. Elle n'a pas su redresser la barre. Estée Lauder est depuis la sortie de la pandémie sous pression en raison de sa dépendance à l'Asie et de son manque d'agilité. le groupe souffre de la comparaison avec L'Oréal, qui a également fait état d'un recul de ses ventes en Asie du Nord au deuxième trimestre, mais qui a compensé cette baisse avec des ventes plus fortes ailleurs, notamment en Europe. Depuis 2023, Estée Lauder s'efforce d'augmenter ses ventes sur son marché d'origine, les Etats-Unis, où plusieurs de ses marques ont perdu du terrain. Au cours du dernier trimestre, le chiffre d'affaires y est en repli de 5 %.

Le Canadien Couche-Tard propose au japonais 7-Eleven de créer un empire des supérettes

Le géant québécois Couche-Tard poursuit son développement. Le distributeur japonais Seven & i - qui possède notamment les supérettes 7-Eleven - a annoncé ce lundi avoir reçu une offre de rachat de son homologue canadien. Cette proposition « confidentielle et préliminaire » sera examinée par un comité spécial du conseil d'administration composé d'administrateurs externes qui n'a pas encore décidé s'il l'accepterait ou la rejetterait, a indiqué la direction de Seven & i dans un communiqué. Selon le quotidien japonais Nikkei , qui a révélé les négociations, l'offre de rachat devrait s'élever à au moins 5.000 milliards de yens (34,3 milliards de dollars), en raison de la valeur boursière de la société. Il s'agirait de la plus grosse acquisition étrangère jamais réalisée sur une entreprise japonaise. Tentative de rachat de Carrefour Couche-Tard, dont la valeur boursière est estimée à 80 milliards de dollars canadiens (58,5 milliards d'euros), exploite des supérettes - appelées « dépanneurs » au Québec - et des stations-service en Amérique du Nord, mais aussi en Suède, en Finlande, en Pologne et dans d'autres pays. Le groupe aux 14.000 magasins possède aussi la marque Circle K et Ingo. L'entreprise canadienne a confirmé lundi avoir fait une « proposition amicale et non contraignante ». Cette acquisition est un rêve a expliqué le fondateur et président exécutif Alain Bouchard qui avait fait une première approche dès 2005. En France, le groupe québécois a fait parler de lui il y a quelques années après avoir tenté sans succès de racheter Carrefour. Bercy s'était opposé à la cession du géant français de la distribution pour des raisons de « souveraineté alimentaire ». Couche-Tard a en revanche racheté en janvier les stations-service exploitées par TotalEnergies en Allemagne et aux Pays-Bas et acquis une participation dans les pompes à essence belges et luxembourgeoises du pétrolier français. LIRE AUSSI : ANALYSE - Couche-Tard : l'occasion manquée pour Carrefour CHRONIQUE - Affaire Carrefour - Couche-Tard : symptôme des faiblesses françaises Seven & i est surtout connu pour sa chaîne de supérettes 7-Eleven implantée dans une vingtaine de pays dont les Etats-Unis, les Pays-Bas ou encore la Suède. L'entreprise nippone aux 85.000 points de vente exploite également les restaurants Denny's, les supermarchés Ito-Yokado et sa propre banque. Seven & i fait toutefois face à un ralentissement du marché japonais de la distribution, notamment causé par le déclin démographique . Le distributeur nippon cherche donc à accélérer son développement à l'international, raison pour laquelle il a racheté en 2020 les supérettes américaines Speedway . Hausse de 22,7 % en Bourse Entre Seven & i et Couche-Tard, les discussions sont à « un stade très précoce » a déclaré une source proche du dossier à Reuters. En réponse à ces annonces, les actions du groupe japonais ont bondi de 22,7 % ce lundi à la Bourse de Tokyo, ce qui représente leur plus forte hausse jamais enregistrée. Si le rapprochement entre Seven & i et Couche-Tard se concrétise, les ventes combinées des deux sociétés pourraient atteindre les 20.000 milliards de yens, soit 135 milliards de dollars, générant « l'un des plus grands groupes de ventes de détail au monde », estime le journal Nikkei. Cette acquisition correspond à la volonté du distributeur québécois d'étendre son réseau de magasin en Asie. Un chiffre loin devant Walmart qui a atteint 643 milliards de dollars en 2023, mais devant le numéro un français Leclerc (48 milliards d'euros en 2023, carburant compris). « Je suppose que la faiblesse du yen a rendu la proposition plus attractive et que la direction aurait du mal à rejeter une offre supérieure à 7.000 milliards de yens », estime l'analyste chez Asymmetric Advisors Amir Anvarzadeh, interrogé par Bloomberg. « Mais connaissant la direction de Seven & i, on peut parier qu'elle refusera si le prix est plus bas », prévient-il.De son côté, Mia Kato, analyste chez LightStream Research juge que « la probabilité que l'opération arrive à son terme est très faible ». Elle considère que le bilan de Couche-Tard pourrait ne pas être suffisamment solide pour soutenir une telle offre.

Taxi volant : Volocopter survole les jardins du Château de Versailles –

Le 11 août dernier, l’eVTOL de la société allemande Volocopter a survolé une partie des jardins du Château de Versailles.

ONU : la population mondiale devrait atteindre 9,6 milliards en 2050 | Nations Unies

La population mondiale actuelle de 7,2 milliards devrait augmenter de près d'un milliard de personnes au cours des douze prochaines années, pour atteindre 8,1 milliards en 2025 et 9,6 milliards en 2050, selon un nouveau rapport des Nations Unies « Perspectives de la population mondiale : révision...

La lutte contre le changement climatique peut-elle s’autofinancer ?

Quels sont les coûts économiques du changement climatique ? Une étude empirique parue cette semaine obtient des chiffres bien plus élevés que ceux qui ont jusqu'ici fait consensus parmi les économistes. Les auteurs, Adrien Bilal de Harvard et Diego R. Känzig de Northwestern, développent une approche statistique pour estimer l'effet d'une hausse de la température moyenne mondiale sur le PIB mondial, du début du XXe siècle à nos jours. Pour obtenir une estimation causale, plutôt que de simples corrélations, les auteurs analysent des phénomènes climatiques comme El Niño - une perturbation de la circulation atmosphérique, en partie aléatoire, qui conduit à des températures caniculaires mondiales. Les auteurs trouvent qu'une hausse de la température mondiale provoque une forte baisse du PIB. Le PIB mondial serait aujourd'hui 37 % plus élevé si la planète ne s'était pas réchauffée de 0,75 °C entre 1960 et 2019. En extrapolant, ils concluent qu'une hausse graduelle de la température moyenne mondiale de 2 °C entre 2024 et 2100 conduirait à une baisse du PIB mondial de 50 % en 2100, du fait des destructions de capital et de la baisse de la productivité. Température moyenne mondiale Ces coûts économiques sont immenses et correspondent à un « prix du carbone » de 975 euros par tonne de CO2 évitée. Les chiffres habituellement avancés par les économistes sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 160 euros par tonne de CO2. Les précédentes études se focalisaient sur le lien entre le réchauffement local et l'activité économique locale - c'est-à-dire une analyse au niveau national ou régional plutôt que mondial comme Bilal et Känzig. LIRE AUSSI : La croissance mondiale pénalisée par les vagues de chaleur L'économie italienne victime de la tropicalisation de son climat Mais il se trouve que le niveau local n'est pas le bon niveau d'analyse, car les événements climatiques extrêmes (cyclones, ouragans, etc.), dont les effets économiques sont particulièrement forts, dépendent principalement de la température moyenne mondiale. Ces nouveaux chiffres permettent de mieux anticiper les conséquences du changement climatique et des politiques de décarbonation sur l'activité économique et les finances publiques. L'Etat pourrait-il même s'enrichir en subventionnant unilatéralement la transition écologique, dans la mesure où atténuer le réchauffement permet de préserver l'activité économique future et donc d'accroître les recettes fiscales ? Part élevée des émissions A partir des chiffres de Bilal et Känzig, on déduit que la lutte contre le changement climatique peut largement être autofinancée pour les pays qui représentent une part élevée des émissions mondiales de CO2. Prenons la Chine , qui représente 29 % des émissions de CO2. On obtient que la Chine a un intérêt économique unilatéral à mettre en oeuvre tous les dispositifs de décarbonation dont le coût pour l'Etat est inférieur à environ 100 euros par tonne de CO2 évitée. Le seuil est plus faible pour les pays qui représentent une part plus faible des émissions, car dans ce cas la réduction des émissions bénéficie surtout à d'autres pays. Pour les Etats-Unis, qui représentent 14 % des émissions mondiales, le seuil est de 50 euros, contre 30 euros pour l'Union européenne (8 % des émissions). LIRE AUSSI : Climat, développement, dettes : le FMI et la Banque mondiale en quête de capitaux Financement climat : une aide d'un nouveau genre pour le Bangladesh Il existe plusieurs dispositifs de décarbonation dont le coût budgétaire est inférieur à 30 euros, par exemple s'agissant de la décarbonation de l'industrie, comment le montrent les estimations du comité France Relance. On peut donc conclure que la lutte contre le changement climatique peut s'autofinancer dans plusieurs cas. Il est particulièrement important d'en prendre conscience dans les pays avec des finances publiques contraintes ou dont l'opinion publique ne conçoit pas la transition écologique comme prioritaire. Xavie

Quand les banques explorent de nouveaux métiers

Agent immobilier, installateur d'alarme ou encore voyagiste… Pour faire face à la pression sur leurs marges sur leur métier traditionnel de prêteur ou pour trouver de nouveaux relais de croissance, les banques n'hésitent pas à explorer de nouveaux marchés, loin de leur zone de confort. On les avait vues devenir opérateur de téléphonie ou loueur de voitures mais la diversification s'accélère encore. Dernier mouvement en date : le groupe BPCE, qui a justement placé la diversification au coeur de son nouveau plan stratégique, a noué en mai un partenariat dans la télésurveillance avec Verisure. Il s'aligne ainsi sur ses concurrents qui, tous désormais, proposent une offre de protection du domicile. Le mouvement est logique pour les établissements financiers pour qui le crédit immobilier fait office de produit d'appel : ils ne réalisent pas d'importantes marges sur le crédit, mais montent à bord du projet immobilier du client pour tenter de l'équiper. Cela passe par de l'assurance-emprunteur, de l'assurance-habitation et donc… des systèmes d'alarme. De quoi générer, grâce à des formules d'abonnement, des revenus stables et réguliers pour les prêteurs. Tentatives balbutiantes Les banques travaillent ainsi avec des sociétés partenaires, ou leurs propres filiales (dans le cas du Crédit Mutuel et de Crédit Agricole), qui voient de leur côté un intérêt à confier leur distribution aux réseaux bancaires. Si la télésurveillance est bien installée dans le paysage, d'autres tentatives de diversification sont plus balbutiantes… et plus disruptives. Leur point commun ? Ces services, en apparence très éloignés du secteur bancaire, contribuent en réalité à consolider de nouvelles lignes de métiers. C'est le cas dans la filière du paiement, où les banques ont compris qu'il était devenu possible de « suivre » le client dans ses opérations du quotidien, et notamment dans ses déplacements et ses achats. Chaque transaction génère des commissions, et de précieuses data. BNP Paribas est ainsi devenu opérateur de péage, en emportant, par le biais de sa filiale Axepta, le marché du système de paiement de l'A79, un axe ouvert fin 2022 qui traverse l'Allier d'est en ouest, et qui inaugure le péage dit « en flux libre ». Concrètement, l'automobiliste ne s'arrête plus comme actuellement à une barrière de péage pour reprendre sa route, mais passe sans freiner sous un portique capable de scanner la plaque : le paiement se fait automatiquement (si l'on est inscrit) ou par la suite, grâce à une appli ou une borne sur une aire d'autoroute. LIRE AUSSI : Les péages en flux libre, une petite révolution qui fait débat sur les autoroutes françaises Le paiement sur autoroute a également inspiré Lyf, la fintech de paiement détenue par BNP Paribas et Crédit Mutuel ainsi qu'Auchan, Casino, Mastercard et Oney (contrôlé par BPCE). Lyf équipe par exemple les boutiques Argedis, filiale de TotalEnergies dans les stations-service, avec un service de scan mobile, permettant aux clients d'enregistrer eux-mêmes leurs achats à partir de leur smartphone. Recyclage d'ordinateurs Autre exemple inattendu, chez Crédit Agricole, au travers du financement d'équipement et du leasing. Ces métiers sont très appréciés car peu risqués et peu gourmands en fonds propres. La banque verte soutient ainsi CAL & F, sa filière consacrée à ce type de métiers au travers d'une… usine de recyclage de matériel informatique et de téléphonie. Présent à Lunel (Hérault), ce centre de reconditionnement appartient à Olinn, une entité rachetée en 2021 : avec 225 collaborateurs, pour moitié dans les bureaux et pour moitié dans l'usine, cette dernière revendique 4 millions de matériels IT traités et réemployés à ce jour. Cette entité offre à la fois le financement (grâce à des formules de location) du matériel qu'elle a sourcé et remis en état, et ce travail industriel de recyclage IT. Un peu comme le ferait le gérant d'une flotte automobile. Réinventer le métier Ce type de stratégie ressemble de plus en plus à une réinvention du métier, où les banques remontent la chaîne de valeur pour raisonner en termes d'« univers de besoin ». L'idée est de capter des commissions sur la vente de services non bancaires en immobilisant peu de fonds propres. En la matière, les fintechs sont à la manoeuvre. Revolut, la licorne britannique valorisée 41 milliards d'euros, a pour ambition de devenir une « super appli » couvrant les besoins de la vie quotidienne. D'où son incursion dans le métier des agences de voyages. L'initiative, lancée en 2021, ciblait sa clientèle historique, intéressée par l'absence de frais à l'étranger promise par la néobanque. D'abord centrée sur les réservations de chambres d'hôtels, l'offre s'est étendue à tout l'univers du voyageur : assurance-annulation, visites guidées, lounges dans les aéroports, cartes SIM virtuelles… LIRE AUSSI : La valorisation de la néobanque Revolut s'envole à 41 milliards d'euros Banques : la reprise se fait attendre dans les activités de détail A l'origine, Revolut reversait du « cashback » à ses clients. Puis l'appli a basculé sur un système de points, qui se convertissent en « miles » auprès des compagnies aériennes. « Depuis le lancement, plus de 350.000 réservations ont été faites sur la plateforme, indique un porte-parole, avec une hausse de 20 % par an. » Cependant, toutes ces tentatives n'ont pas été couronnées de succès. Revolut avait tenté de lancer une conciergerie pour ses clients haut de gamme, sans succès. Idem pour la téléphonie : Crédit Mutuel, après s'être lancé à grand bruit dans les forfaits téléphoniques, est resté simple distributeur, cédant sa filiale à Bouygues Telecom.

Croisières : l’Icon of the Seas, miroir d’une Amérique hédoniste et consumériste

A neuf heures du matin ce samedi d'avril au port de Miami, les coups de sifflet et les embouteillages rappellent brutalement que la parenthèse enchantée des vacances est finie. Après une semaine à naviguer dans les Caraïbes, les passagers de l'Icon of the Seas récupèrent leurs objets interdits - fers à repasser et sèche-cheveux XXL - et patientent sur le trottoir encombré de bagages avant de partir retrouver leur quotidien. Il faut faire vite : dans une heure, en haut du grand escalator, le navire commencera à embarquer sa nouvelle cargaison de passagers : jusqu'à 7.600 clients et 2.350 membres d'équipage. Avec ses 365 mètres de long et ses 16 ponts, le paquebot construit en Finlande et lancé en janvier s'affiche comme le plus grand paquebot du monde. D'une poignée de mètres seulement sur son prédécesseur, mais peu importe : naviguer sur l'Icon of the Seas, c'est « s'acheter le droit de frimer », a promis son concepteur Royal Caribbean. Avec 80 % de clients nord-américains, le produit est fait pour qui aime la performance et le grand spectacle, le miroir d'une Amérique hédoniste et consumériste. Cauchemar ou expérience unique Du parc aquatique à la vague de surf en passant par le mur d'escalade ou la piste de footing (il faut 7 tours et demi pour boucler un 5 kilomètres) ; des salles de spectacle dignes de Broadway à la promenade plantée bordée de commerces (pompeusement appelée « Central Park ») en passant par le calme luxueux du spa aux salles tamisées des restaurants sur réservation : il faut créer l'effet « waouh », refléter l'abondance tout en parlant à chacun. LIRE AUSSI : Croisières : le long et difficile chemin vers le paquebot vert Le plus grand paquebot du monde se lance à l'assaut des mers « L'Icon of the Seas est une combinaison inédite de vacances où chaque membre de la famille peut profiter de sa propre version des vacances, sans compromis », résume Jay Schneider, directeur de l'innovation produit au sein de Royal Caribbean International . C'est le bateau qui est le voyage, davantage que la destination. Pour beaucoup de non-initiés, se retrouver avec des milliers de congénères dans une gigantesque barre d'immeubles flottante serait le pire cauchemar des vacances. Un journaliste-écrivain prêt à louer sa plume au journal le plus offrant (The Atlantic) a fait la croisière inaugurale. « Dites-moi juste quel degré de satire vous voulez », avait-il demandé. La facture a été salée (19.000 dollars pour une suite réservée au dernier moment) et le récit a été acide. Après un trou d'air au moment du Covid, l'industrie des croisières a rebondi, en particulier aux Etats-Unis.Scott McIntyre/The New York Times/Réa Mais pour beaucoup de consommateurs en quête d'expériences, la croisière est devenue une case à cocher sur le bingo des vacances. L'image des milliers de touristes piégés par le coronavirus sur leur hôtel flottant au large des côtes de Floride ou du Japon au printemps 2020 s'est ainsi déjà effacée, pour laisser la place à une industrie plus florissante que jamais, aux Etats-Unis au moins. « Les croisières sont de nouveau en vogue dans la culture populaire. Elles ont été réinventées après plus de deux ans de Covid. Là où elles avaient perdu de leur éclat, l'attrait est de retour et, quel que soit le prix, elles sont valorisées », pointait Morgan Stanley en février, à partir de son étude qualitative - le « cruise chat » - auprès des agents de voyages américains. « La taille de nos navires n'est rentable que si nous pouvons attirer la demande de nos clients à un niveau de prix plus élevé, ce que l'Icon nous a permis de faire », explique Jay Schneider. T-shirts customisés pour toute la famille Avec l'Icon of the Seas et ses couleurs instagrammables, le croisiériste acte même un changement générationnel. « Plus d'un passager sur deux est un Millénial (né dans les années 1980 et début des années 1990, NDLR) ou plus jeune », indiquait le PDG Jason Liberty fin juillet, lors des derniers résultats trimestriels. Et de fait, les passagers qui débarquent et embarquent ce samedi d'escale sont loin de l'image de croisiéristes uniquement retraités. En famille ou en bande, avec leurs t-shirts identiques pour célébrer « les 15 ans » d'une jeune fille ou « le 18e anniversaire » de leur première croisière, ils ressemblent en réalité à une Amérique diverse et métissée. Oreilles percées et tatouage à l'ouverture de son polo, Kyle a le look branché du travailleur social (qu'il est, à Chicago) et vient de terminer sa semaine à bord du paquebot. Il a « beaucoup aimé ». « On était neuf de la même famille à se retrouver pour la semaine, on avait réservé il y a plus de deux ans et en partageant ma cabine j'ai payé 900 dollars, plus 200 dollars à bord pour des verres ».

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.