Enlèvements, la hantise du Nigeria

Temps de lecture : 4 min Ajouter à mes favoris Google News Commenter Partager C'est un nouveau kidnapping de masse qui vient rappeler combien les enlèvements contre rançon constituent un fléau au Nigeria. Derniers faits en date : au moins 15 élèves d'une école islamique dans l'Etat de Sokoto au nord-ouest du vaste Nigeria ont été enlevés par des hommes armés, d'après plusieurs sources notamment locales, plus tôt cette semaine, jeudi, près de 280 enfants ont été kidnappés dans l'enceinte de leur établissement dans l'Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Ces nouveaux rapts interviennent dans un contexte très critique pour le géant ouest-africain confronté à de graves problèmes d'insécurité, avec des gangs et des bandits qui sévissent sur les mêmes terrains que les djihadistes. Ils ont fait des enlèvements un business lucratif, qui alimente un vaste réseau de groupes criminels et islamistes. D'après la société spécialisée, SBM Intelligence, de juillet 2022 à juillet 2023, au moins 3 620 personnes ont été enlevées au Nigeria et les ravisseurs avaient réclamé pas moins de 5 milliards de nairas, soit 6,4 millions de dollars, de rançon. LA NEWSLETTER AFRIQUE Tous les mardis à 16h45 Recevez le meilleur de l’actualité africaine. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’utilisations et notre politique de confidentialité. Gunmen attacked a school in northwestern Nigeria and abducted hundreds of children as they were about to start classes Thursday. (AP Graphic)/GFX1381/24067779662425//2403072300 © Kevin S. Vineys/AP/SIPA / SIPA / Kevin S. Vineys/AP/SIPA Depuis quelques années, les kidnappings de masse ciblant des écoles sont récurrents dans la région de Kaduna. Le problème est également récurrent dans l'est du Nigeria, notamment dans l'État de Borno, où plusieurs dizaines de femmes ont été enlevées, selon les autorités, dans la région de Ngala, une localité proche de la frontière camerounaise. Des femmes et des jeunes filles parties chercher du bois et qui ne seraient jamais revenues dans le camp de déplacés où elles vivent. La semaine dernière, des enfants ont également été kidnappés dans cette même région. Généralement, les familles sont bien souvent livrées à elles-mêmes lorsqu'il s'agit de négocier avec ces différents groupes pour payer les rançons qu'ils réclament.

French Tech : Zama signe le retour des grosses levées de fonds dans la blockchain

Tout en restant discrète, Zama entend révolutionner la protection de la vie privée en ligne. Spécialisée dans le « chiffrement complètement homomorphe » (« FHE » en anglais), elle se destine à devenir une brique indispensable du web, comparable au « HTTPS », venu remplacer le « HTTP » mais sans que le grand public ne le voie forcément. Pourtant, ce menu changement a considérablement sécurisé nos sites Internet. Avec le « FHE », Zama veut protéger les données personnelles de façon profonde, en chiffrant toutes les données. « Si j'utilise ChatGPT, j'envoie mes données à OpenAI de façon chiffrée, mais, lui, il les déchiffre pour les analyser, comme toutes les entreprises. Avec le FHE, les données sont tout le temps chiffrées et OpenAI ne voit jamais ce que je lui envoie », illustre le fondateur Rand Hindi , connu pour avoir revendu sa précédente start-up ( Snips ) à Sonos pour 37 millions de dollars en 2019. L'exemple d'OpenAI n'est pas anodin, lui qui a déjà été victime d'un vaste piratage fin 2023 . Le cofondateur d'Ethereum dans les investisseurs Après avoir levé 1 million d'euros en pré-amorçage en 2020 et 6,5 millions en amorçage en 2021, Zama annonce une « série A » de 73 millions de dollars. Dans le contexte actuel de marché , c'est une prouesse - et la valorisation n'est pas en reste, même si Zama la garde secrète. Le profil des investisseurs est orienté blockchain car c'est ce marché que cible d'abord la start-up : Multicoin Capital, Protocol Labs, Metaplanet, Blockchange Ventures, VSquared, Stake Capital et les pionniers Juan Benet (fondateur de Filecoin), Anatoly Yakovenko (cofondateur de Solana) et Gavin Wood, cofondateur d'Ethereum. Zama (75 experts dont un tiers de doctorants) va investir en recherche et développement pour doper la vitesse de sa technologie, principal frein actuellement. Séduire les institutions financières Jusqu'à présent, ce type de chiffrement était « inutilisable » car trop lent. Mais les récentes découvertes de Pascal Paillet, associé de Rand Hindi, ont débloqué son potentiel. Malgré tout encore trop complexe pour seoir à tous les secteurs, Zama se limite à la blockchain, dont la transparence est autant sa force que sa faiblesse. C'est la raison pour laquelle les grandes institutions financières préfèrent créer leur propre blockchain privée - par opposition aux publiques, comme Ethereum. Mais selon Zama, quand ces chaînes privées doivent s'interconnecter, via des ponts, cela induit un risque cyber trop grand. Dans sa centaine de clients déjà signés en six mois, pour « plusieurs dizaines de millions d'euros », la start-up compte « de grandes institutions financières qui sont en train de tokeniser des actifs ». La jeune pousse facture ses clients classiques en monnaie fiduciaire mais ses clients « Web3 » en tokens, prenant le pari risqué qu'ils s'apprécieront. Passer un cap avec l'IA Zama a notamment pour client un certain Shiba Inu , une blockchain connue pour sa crypto parodique valorisée 21 milliards de dollars, mais qui est en train de développer un écosystème complet, incluant jeux et paiement. Avec la multiplication des fuites de données, affectant aussi bien les PME que les GAFA - et même le leader du séquençage d'ADN 23andMe, qui a perdu les datas de 7 millions de clients en 2023… -, l'ambition de Zama est d'être intégré par défaut aux services naissants, ou de se brancher aux existants. Sa prochaine cible est l'intelligence artificielle générative, où le besoin en sécurisation devient impérieux. Mais pour cela, la jeune pousse va certainement devoir acquérir de coûteuses puces spécialisées (GPU) afin de passer un cap. IA, santé, vote, consommation, services publics, publicité, finance, éducation… A terme, Zama espère sécuriser suffisamment ces services critiques pour démultiplier les cas d'usage.

Afrique : la restitution des biens culturels, urgence géopolitique

« En tant que Franco-Sénégalaise, cinéaste afro-descendante, j'ai choisi d'être de ceux qui refusent d'oublier, qui refusent l'amnésie comme méthode », a déclaré Mati Diop en recevant, le 24 février, son Ours 2024 à Berlin. Son film « Dahomey » raconte le processus de restitution au Bénin des 26 oeuvres pillées en 1892 par les troupes coloniales françaises. Plus qu'un coup diplomatique, la cinéaste voit dans les restitutions une manière de rendre son histoire à la jeunesse africaine à travers une réappropriation culturelle. C'est un nouveau signal de rappel sur un chantier à peine démarré. LIRE AUSSI : Quand le Bénin « quartier latin » de l'Afrique s'éveillera Car c'est un moment de bascule pour les trois pays les plus concernés par les restitutions à l'Afrique : France, Allemagne et Belgique. En février 2023, à la veille d' une tournée en Afrique, Emmanuel Macron avait annoncé l'adoption d'une « loi-cadre » visant à faciliter à de nouvelles restitutions « au profit des pays africains qui le demandent », tout en souhaitant que cette démarche s'inscrive dans une dynamique européenne. De fait, le principe de l'inaliénabilité des collections nationales impose de passer par le Parlement pour toute restitution à travers une « loi spéciale ». L'avantage d'une loi-cadre est de simplifier et de fluidifier la procédure. Las ! Les remaniements gouvernementaux ont ralenti le processus. Et malgré la volonté revendiquée de la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, de reprendre le flambeau, la loi-cadre est encore restée dans les limbes. Six ans après le rapport de 2018 de l'historienne Bénédicte Savoy et de l'économiste sénégalais Felwine Sarr, qui prônait le retour définitif et sans condition des biens ayant fait l'objet de pillages durant la période coloniale, un autre rapport visant à « encadrer la loi-cadre » semble avoir refroidi les ardeurs au Parlement. Dans ce rapport, l'ancien directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, prône l'adoption de neuf conditions de « restituabilité » qui, outre les critères d'acquisition illégale ou illégitime, imposeraient notamment à l'Etat demandeur de s'engager à préserver la nature patrimoniale des biens et à en assurer la présentation muséale au public. « Fait du prince » « C'est un rapport du siècle dernier qui reflète une approche coloniale très restrictive », s'insurge la franco-béninoise Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou pour l'art contemporain, qui a joué un rôle moteur dans la restitution des oeuvres du Quai Branly au Bénin. D'autres s'inquiètent, au contraire, que ces critères soient purement « indicatifs » en laissant la décision finale au pouvoir politique, c'est-à-dire… au fait du prince, en invoquant la « faute historique » de Macron à Ouagadougou, en 2017, où il se serait arrogé, seul, le signal des restitutions. LIRE AUSSI : La restitution d'oeuvres d'art africaines affole le marché des arts premiers Mais la question du retour des oeuvres dépasse largement l'idée d'un coup politico-diplomatique. C'est devenu une véritable urgence géopolitique si l'on veut permettre à l'Afrique de s'émanciper des vieux schémas néocoloniaux. L'Allemagne a déjà entrepris de restituer un millier de pièces au Nigeria. « Sans le discours de Macron à Ouagadougou et le rapport Savoy-Sarr, rien ne se serait fait », reconnaissait un diplomate allemand dans le cadre d'une récente conférence sur les restitutions à l'Afrique, organisée à l'hôtel Beauharnais à Paris. Soixante ans après l'éditorial de l'écrivain-journaliste Paulin Joachim, « Rendez-nous l'art nègre » dans la revue « Bingo », le précédent béninois a déjà créé une dynamique culturelle au Bénin, avec la mise en chantier de quatre musées. Bénédicte Savoy estime à 500.000 pièces le total des oeuvres africaines détenues dans les musées européens, sans compter les collections du… Vatican. En guise d'avancée, la France et l'Allemagne ont lancé, à la mi-janvier, un fonds de recherche commun sur la provenance des biens culturels issus d'Afrique subsaharienne. Mais la politique des petits pas ne suffira pas à remédier à un déséquilibre criant.

Au Musée d’Orsay, les visiteurs peuvent repartir avec une œuvre unique en NFT

Au Musée d’Orsay, les visiteurs de l’exposition Le Code d’Orsay ont la possibilité de repartir avec une œuvre unique… non pas dans leur poche mais dans leur smartphone. L’acteur culturel a fait appel à Agoria, artiste et dj, pour présenter deux œuvres en résonance avec les collections et développées sur la blockchain Tezos. La première, Σ Lumina, d’une hauteur de 1,5 mètre, est une œuvre sculpturale qui fait office de portail vers un monde digital de l’art. Grâce à un jeu d’ombres et de lumières, Σ Lumina dévoile périodiquement un QR code au sol, comme le précise le Musée d’Orsay. En scannant ce dernier, le visiteur est invité à générer une œuvre d’art numérique unique en soufflant sur le micro de son smartphone. Le public peut ensuite générer un NFT de l’œuvre sur la blockchain Tezos afin d’en conserver un exemplaire personnel. Une expérience rendue possible grâce à la collaboration entre l’artiste et fx(hash), une plateforme ouverte dédiée à l’art génératif, et l’application open-source Feral File, qui offre des moyens dynamiques d’expérimenter, de collectionner et de s’engager avec l’art numérique. Au-delà de l’aspect interactif, il s’agit d’une première technologique pour le Musée d’Orsay qui propose ici un lien inédit entre l’art physique et digital. Quand la Culture s’empare du Web3 Bâtir une passerelle entre le monde physique et digital, c’est l’une des promesses du web3 à travers notamment la tokenisation d’actifs – ou le fait d’inscrire des actifs du monde réel sur la blockchain – qui concerne à la fois des biens immobiliers, des actifs financiers ou encore des œuvres d’art. Une proposition qui séduit de plus en plus d’acteurs culturels, désireux d’explorer le champ des possibles pour attirer de nouveaux visiteurs ou tout simplement proposer une expérience de visite différenciante. C’est le cas du Musée d’Orsay avec cette exposition inédite mais aussi de la ville de Rouen qui propose des NFT en guise de souvenirs aux touristes. Des scénarios qui ne sont pas sans rappeler le partenariat initié par le Musée d’Orsay avec la Fondation Tezos pour s’emparer du potentiel du Web3 dans la culture. Une collaboration qui a déjà permis la création de souvenirs numériques sous forme de NFT vendus aux visiteurs de l’exposition « Van Gogh à Auvers-sur-Oise, Les derniers mois » et susceptible de donner lieu à d’autres expériences de visite s’appuyant sur le Web3.

Quelle stratégie pour le Groupe Accor dans les 5 années à venir ?

Performance opérationnelle et rationalisation des coûts Tirant des leçons de la pandémie de Covid-19, Accor opère un virage pour assurer l’efficacité opérationnelle du groupe illustrée notamment par une stratégie de réduction des coûts avec le passage de l’écosystème de l’entreprise vers le cloud. Une manière pour Accor d’optimiser les performances opérationnelles du groupe. La rationalisation des coûts de l’entreprise passe également par une restructuration de son portefeuilles de marques, avec des standards simplifiés. « Nous avons considérablement réduit les normes des marques d’environ 70 % parce que nous voulons que les propriétaires se concentrent sur moins de choses, mais sur les choses les plus importantes, comme les draps et la literie”, confie Jean-Jacques Morin dans les colonnes de Skift. Une stratégie appliquée dès 2024 sur des marques comme Ibis, Novotel et Pullman. Et s’il défend le modèle de gestion pour les marques hôtelières haut-de-gamme, Accor s’attend à voir la part de franchises augmenter considérablement augmenter au cours des 5 prochaines années sur les autres segments. Accor mise sur la Chine Jean-Jacques Morin a également rappelé la place cruciale jouée par l’humain dans une société marquée par les bouleversements numériques, soulignant les efforts du groupe menés au bénéfice d’une politique plus inclusive, avec une augmentation de la représentation des femmes dans les postes de direction, qui s’élève aujourd’hui à 42 %. Et alors que la Chine pourrait devenir le premier marché touristique mondial à l’horizon 2030, Accor renforce sa présence dans l’Empire du milieu où 500 hôtels ont déjà vu le jour dans le cadre de son partenariat avec H World Group. Le groupe espère prochainement ouvrir 400 hôtels Mövenpick by Accor en Chine suivant les négociations menées avec Sunmei.

EXCLUSIF – MaPrimeRénov’ : le nombre de dossiers en chute libre depuis janvier

Le gouvernement a été pris par surprise, malgré les avertissements des professionnels en fin d'année dernière. Depuis que la réforme de MaPrimeRénov', cette subvention publique à la rénovation énergétique des logements, est entrée en vigueur début janvier, les demandes de primes se sont littéralement effondrées : selon des informations obtenues par « Les Echos » auprès du ministère du Logement, elles ont chuté de 40 % en janvier et février, par rapport à la même période de l'année dernière. Un effondrement également constaté par les professionnels. La Fédération française du bâtiment (FFB) évoque une « catastrophe » pour le secteur, tandis que la Capeb, qui représente les artisans, observe « une nette baisse d'activité » chez ses adhérents, dit son président, Jean-Christophe Redon. Favoriser les rénovations globales Même si les tensions sur le pouvoir d'achat en expliquent sans doute une partie, cette chute est clairement liée à la mise en place du nouveau dispositif le 1er janvier dernier. La réforme avait pour objectif de favoriser les rénovations globales, réputées plus efficaces, au détriment des travaux simples (changement de fenêtres, isolation des combles ou des murs, etc.) : les aides ont été supprimées sur certains de ces « mono-gestes », provoquant l'effondrement des travaux correspondants. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - MaPrimeRénov' : coup de rabot sur les aides prévues en 2024 DECRYPTAGE - MaPrimeRénov' : le gouvernement donne un coup de fouet aux rénovations de logements « Toutes les aides aux mono-gestes n'ont pourtant pas disparu (le changement de système de chauffage est resté éligible dans certains cas, par exemple), mais la communication du gouvernement a été tellement axée sur les rénovations d'ampleur que les clients, mais aussi de nombreux artisans, ont compris le contraire », relève Frédéric Utzmann, président de la société spécialisée Effy. L'augmentation des aides aux rénovations globales (qui peuvent représenter jusqu'à 90 % des travaux, jusqu'à 70.000 euros, pour les ménages modestes) a certes dopé le nombre de dossiers correspondants. « Chez nous ils représentent désormais 30 % à 40 % des demandes, alors qu'ils étaient négligeables l'an dernier », témoigne Frédéric Utzmann. « Mais selon les secteurs, nos autres activités ont baissé entre 30 et 50 % », reconnaît-il. Simplifier le dispositif L'obligation de recourir à un intermédiaire « Mon accompagnateur Rénov'», instaurée par la réforme, a elle aussi nettement freiné le marché, selon les professionnels. « Les accompagnateurs ne sont pas encore assez nombreux : du coup, ils ne répondent pas ou beaucoup trop tard », avance-t-on à la FFB. LIRE AUSSI : REPORTAGE - Rénovation énergétique : dans les pas d'un Accompagnateur Rénov', ce « tiers de confiance » Il est vrai que la mise en place du nouveau système a pu aussi engendrer des délais au démarrage. « Jusqu'au 1er janvier, nous avancions les aides correspondantes aux particuliers. Aujourd'hui c'est l'Anah [l'organisme gestionnaire de MaPrimeRénov'] qui les gère en direct », avance ainsi Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Hellio, une autre société spécialisée dans la rénovation énergétique.

Immobilier : les 4 risques climatiques qui pèsent sur la valeur des biens

Avec la hausse générale des températures, les risques climatiques susceptibles de peser à terme sur la valeur d'un bien immobilier se multiplient. Des inondations à la sécheresse en passant par la submersion ou le manque de neige, la liste des dégradations du climat s'allonge. Il vaut mieux donc bien s'informer avant d'acheter. Outre les obligations légales consécutives à une transaction immobilière (état des risques naturels et pollution), il convient de rechercher toutes les informations utiles sur le milieu environnant, notamment sur le site gouvernemental georisques.gouv.fr. Reste que ce sujet évolue en permanence. « Comme le climat ne cesse de se dégrader, certaines zones sont nouvellement concernées par des risques alors qu'elles ne l'avaient jamais été auparavant. Et en même temps, un risque identifié peut ne jamais se produire », commente Thibault Laconde, président et cofondateur de Callendar, site d'information spécialisé sur les risques climatiques. De plus, « la notion de risque reste aujourd'hui encore assez relative sur la valorisation. Car à ce jour, c'est toujours l'emplacement qui détermine le prix », reconnaît Laurence Leguil, vice-présidente de l'institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat. 1. L'érosion côtière Sur le littoral, le risque d'érosion de la côte est désormais bien identifié. Plusieurs cas d'écroulements de pans de falaises ou de disparitions de dunes ont déjà supprimé de la carte certaines constructions et fragilisés d'autres situées à proximité. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023 et dans le cadre de la loi climat et résilience du 1ᵉʳ octobre 2022, l'exposition au recul du trait de côte doit dorénavant être mentionné dans les annonces des agents immobiliers. « L'acheteur doit être informé en amont d'une potentielle exposition à ce risque. Un document à ce sujet doit figurer dans l'annexe de l'acte vente », indique Thibault Laconde. 2. Les inondations Les crues et inondations se multiplient partout en France. Le dernier épisode de grande ampleur est survenu en novembre et janvier derniers dans plusieurs communes du département du Pas-de-Calais. Résultat : des maisons devenues inhabitables sont promises à la démolition, certaines devant être, en principe, rachetées par l'Etat. Même s'il est encore un peu tôt pour évaluer les conséquences, « il y aura un impact sur les prix de l'immobilier local », avance Edouard Grimond, porte-parole chargé de l'immobilier au Conseil supérieur du notariat. « En ce moment, nous sommes appelés par les assurances pour estimer des biens sinistrés. Même remis en état, leurs valeurs devraient être 20 % à 30 % inférieures à ce qu'elles étaient avant l'inondation », indique Arnaud Merlin, de l'agence L'Adresse à Saint-Omer. « Avant cet événement climatique majeur, le risque d'inondation était connu mais cela n'avait pas d'effet sur les prix », indique ce dernier. A l'autre bout du pays, vers Arcachon, l'eau est aussi un danger avec un risque de submersion. Certains quartiers de cette commune, comme la pointe de l'Aiguillon ou les prés-salés, sont concernés. « Bien que connu, ce risque n'effraie pas les acheteurs et reste sans conséquence négative sur les valeurs. Il faut dire que dans ces secteurs, l'offre est rare et les biens disposent de vues sur la mer », indique Christophe Voisin, de l'agence Orpi Arcachon. Dans le Morbihan, « la moitié de la presqu'île de Gâvres est en zone inondable, notamment dans sa partie est. Il existe d'ailleurs un léger différentiel de prix entre l'Est et l'Ouest. Des clients acheteurs pourront négocier les prix à la marge, les plus sensibles sur ce sujet iront prospecter ailleurs », souligne Jérôme Germond, directeur de Laforêt Lorient. 3. Le manque de neige Avec la fonte des glaciers et un moindre enneigement, l'or blanc pourrait voir son étoile pâlir. « Le manque de neige impacte déjà et clairement les stations à moins de 1.500 m2 d'altitude », affirme Thomas Arnéodo, président de la commission « Locations de vacances » à la chambre FNAIM Savoie-Mont-Blanc. « Certains propriétaires fans de ski propriétaires dans ces secteurs songent à revendre pour cette raison. Ils savent qu'ils devront payer plus cher pour aller chercher la neige », ajoute-t-il. LIRE AUSSI : EXCLUSIF - Immobilier : un tiers des propriétaires pensent que les prix vont rebondir dès 2024 MODE D'EMPLOI - Immobilier : détenir ses biens au travers d'une SCI en 5 questions clés Pour mémoire, les écarts du prix au mètre carré en montagne vont du simple à plus du triple selon l'altitude et la notoriété de la station. Face à ces changements climatiques majeurs, certaines stations de montagne ont choisi de faire évoluer leur modèle. « Elles misent sur la fréquentation d'été grâce à une offre variée d'activités », indique Thomas Arnéodo. Cette attractivité a un effet direct sur la fréquentation et rejaillit sur la valeur de la pierre. « Le Panorama 2024 » de Cimalpes, une étude annuelle sur l'immobilier de montagne, indique que « le réchauffement climatique transforme la montagne en destination fraîcheur en été », précisant que « l'activité d'intersaison compensera progressivement le raccourcissement de la saison hivernale ». 4. La sécheresse Avec la multiplication des canicules, les constructions sont soumises à rude épreuve. Certaines sont concernées par le retrait gonflement des argiles (RGA), qui provoque des fissures avec parfois un risque de fragilisation de leur structure. « Une villa que j'avais en vente à Hyères avait des dégâts visibles. Située sur un terrain en pente, elle s'était fissurée au niveau de la façade et des escaliers sans que les fondations soient touchées. Ce bien a été estimé à 550.000 euros mais a trouvé preneur à 450.000 euros pour cette raison », indique Béatrice Favat-Poinsot, de l'agence L'Adresse à La Crau.

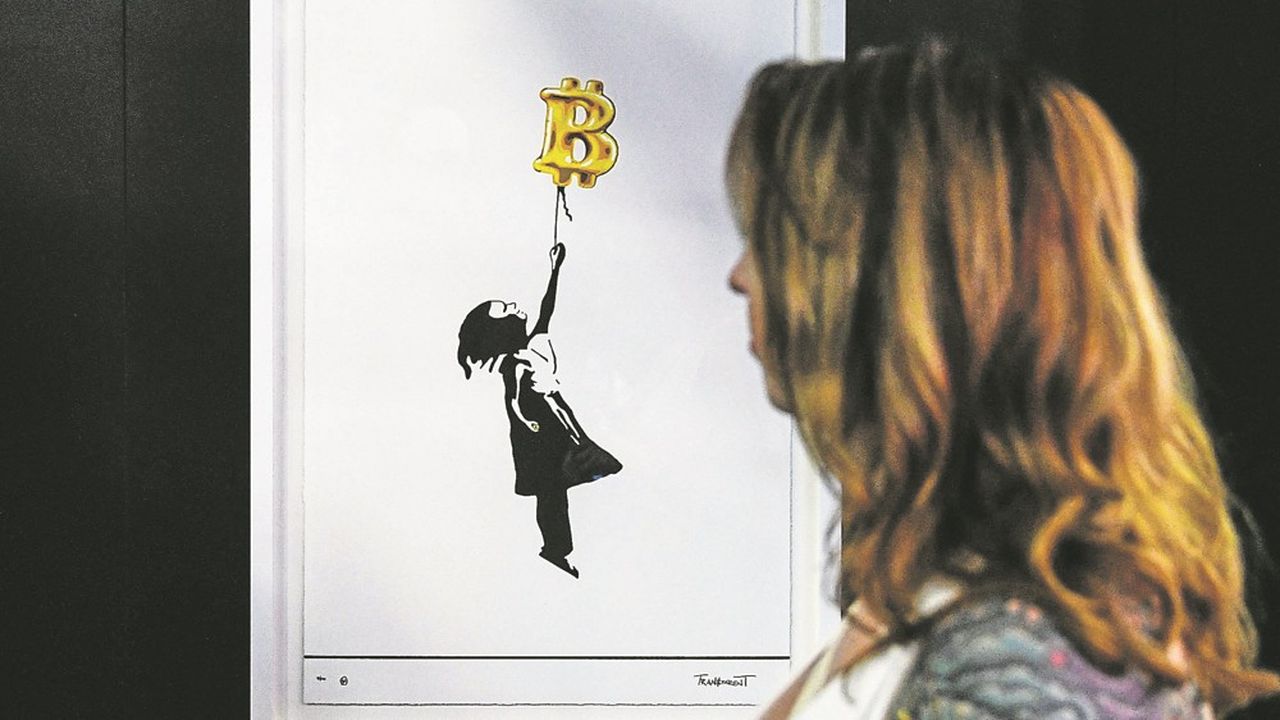

Le bitcoin cale proche de son pic historique, le seuil des 70.000 dollars à venir ?

« Tout de suite là, ça a commencé ? » Pour paraphraser l’écrivain Alain Finkielkraut sur le plateau de « L’heure des Pros », oui, il ne fait plus guère de doute qu’un nouveau bullrun a débuté sur le marché des cryptomonnaies. Ou plus précisément sur la reine d’entre elles, le bitcoin. Personne ou presque ne l’attendait aussi tôt, et malheur à ceux qui auraient décidé de prendre des vacances et couper des écrans ce dernier mois. Car, sur la période, le cours du bitcoin a flambé de 55%, grimpant de 42.000 dollars le 5 février à plus de 66.000 dollars ce mardi 5 mars. La veille, une nouvelle poussée de fièvre a même rapproché la pionnière des cryptomonnaies à quelques centaines de dollars de son record historique atteint en novembre 2021, à 69.000 dollars. Les ETF, la clef vers de nouveaux records ? Comment expliquer la frénésie actuelle ? Celle-ci tient, principalement, en trois lettres : ETF. Depuis leur lancement il y a seulement deux mois, les dix fonds négociés en bourse (ETF) détenant directement (spot) du bitcoin ont en effet amassé des sommes colossales. Le produit émis par BlackRock, le iShares Bitcoin Trust ($IBIT), a ainsi été le plus rapide de l’histoire boursière à franchir le seuil des dix milliards de dollars d’actifs sous gestion, en sept semaines. Il intègre ainsi le club fermé des 152 ETF (sur plusieurs milliers) disposant de ce montant sous gestion, dans lequel figure déjà le Grayscale Bitcoin Trust, lancé comme un trust en 2013 avant d’être converti en ETF spot en début d’année. Ce dernier est d’ailleurs le seul ETF à subir une décollecte nette, liée à ses frais nettement supérieurs à ceux de ses concurrents. A titre de comparaison, il avait fallu plus de deux ans au premier ETF spot dédié à l’or pour amasser ces dix milliards sous gestion. L’appétit des investisseurs institutionnels se traduit donc en chiffres. Analyste principal des ETF chez Bloomberg, Eric Balchunas estime que les dix ETF devraient « probablement atteindre les 50 milliards de dollars sous gestion » dès cette semaine. Le volume d’affaires a d’ailleurs de quoi faire pâlir les marchés d’actions, ces ETF ayant enregistré lundi leur deuxième séance la plus importante à cet égard, avec 5,5 milliards de dollars échangés à travers ces dix produits. Le seul IBIT de BlackRock a engendré, seul, davantage de volume que l’ensemble du Cac 40 (2,4 milliards contre 2,3 milliards). À noter que, si le bitcoin n’a pas encore battu son pic de novembre 2021 libellé en dollars, il a en revanche effacé des tablettes ses records historiques inscrits dans de nombreuses autres devises, dont la monnaie unique européenne. A plus de 60.000 euros, le bitcoin évolue de fait à un niveau supérieur à son précédent pic inscrit il y a deux ans et demi, à environ 58.000 euros. Dernier détail, mais non des moindres, la valeur de l’ensemble des bitcoins en circulation a pour sa part atteint un nouveau sommet dans l’ensemble des devises, à plus de 1.350 milliards de dollars ce mardi (contre 1.280 milliards à son pic de novembre 2021), en raison des nouveaux bitcoins émis sur la période. Quelles actions acheter ? Réaliser les meilleurs investissements nécessite une connaissance fine des marchés, de leurs mécanismes, de l’économie et implique de se plonger au cœur de la stratégie de chacune des entreprises cotées. La rédaction d’Investir le fait pour vous et réserve à ses abonnés ses conseils sur plus de 800 valeurs. Bénéficiez de leurs recommandations d’achat, d’achat spéculatif, d’écart ou de vente en vous abonnant à Investir. Je découvre les offres

Bitcoin : le dernier tour de magie de Wall Street

En mai 1977, les Sex Pistols ont atteint le sommet des « charts » britanniques avec l eur reprise déjantée de « God save the Queen » . Le mouvement punk né en marge de la société et en réaction à l'ordre établi venait de faire son entrée dans la culture populaire. Il n'allait plus en ressortir, devenant une composante à part entière de la musique rock. Un demi-siècle plus tard, c'est un moment équivalent que vient de vivre le bitcoin. Le 10 janvier dernier, les autorités boursières américaines lui ont ouvert les portes de Wall Street. En autorisant la création de produits d'épargne abritant le roi des cryptoactifs, elles l'ont fait passer à son tour de l'ombre à la lumière. Du ghetto de la finance alternative à la respectabilité du monde de la gestion d'actifs. Jusque-là globalement réservée aux initiés, la devise électronique créée par des outsiders désireux d'imaginer un système de paiement inviolable et décentralisé échappant aux canons de l'industrie financière, est devenue accessible aux épargnants, en tout cas américains. Une forme d'adoubement équivalent à ce qu'avait connu Johnny Rotten, Sid Vicious et consorts à l'époque. L'or du XXIe siècle Le succès a été immédiat. Le meilleur lancement d'ETF (fonds indiciels cotés) depuis trente ans. Et pour le moment personne n'a à s'en plaindre. Le cours du bitcoin s'est envolé. Il a pris 40 % en un peu plus d'un mois, franchissant allègrement la barre des 60.000 dollars pour la première fois depuis plus de deux ans. Le record historique de 69.000 dollars est en vue et la fête pourrait bien durer encore quelque temps. Pour une raison simple, le bitcoin est un actif rare. Il en existe un nombre limité en circulation et on sait d'ores et déjà que l'on n'en créera pas plus de 21 millions. De quoi donner corps à l'idée qu'il serait l'or du XXIe siècle. Un métal jaune new-look, dont on connaîtrait précisément la quantité. La traduction financière de cette « finitude », c'est l'illusion que la tendance haussière des produits récemment commercialisés est garantie à long terme par le simple jeu d'une offre limitée et d'une demande en forte expansion. Un rêve d'investisseurs si tout se passe comme prévu. Un rêve surtout pour Wall Street, qui a beaucoup poussé pour que la SEC, l'AMF made in USA, approuve ces nouveaux produits. Le jeu en valait la chandelle, il faut dire, puisqu'il a abouti à la création d'une nouvelle classe d'actifs - on parle déjà de la création d'options sur le bitcoin - promesse de revenus supplémentaires pour l'industrie financière. Subprime, Saison 2 Comparaison n'est évidemment pas raison. Mais un quart de siècle après les crédits subprime, les géants de la finance américaine sont en train de réécrire le même scénario. Celui de l'exploitation à l'échelle industrielle d'un filon répondant à une demande plus ou moins légitime au mépris des risques de formation d'une bulle spéculative. Une forme de cynisme illustrée par les déclarations récentes de Jamie Dimon, le très respecté patron de la première banque mondiale . Alors que JPMorgan joue un rôle clé dans la gestion des ETF récemment lancés et que ses gestionnaires de fortune pourront les proposer à leurs clients, il a conseillé de s'en tenir à distance, les comparant à des animaux de compagnie virtuels sans valeur réelle. LIRE AUSSI : 10 questions pour tout comprendre du phénomène bitcoin Au Kazakhstan, le succès du bitcoin vire au cauchemar Et c'est bien là le problème. Quinze ans après sa création, si la technologie sur laquelle repose le bitcoin constitue une véritable innovation, la valeur économique réelle de la cryptomonnaie, et celle de l'ensemble de ses avatars d'ailleurs, reste un mystère. Dans une note publiée le 22 février, deux représentants de la Banque centrale européenne vont même plus loin . Ils en dénoncent « les fausses promesses » et les risques multiples. Un réquisitoire aux accents convaincants. Ils lui dénient d'abord toute valeur intrinsèque « en l'absence de flux de trésorerie ou d'autres rendements ». Tout ce qui brille n'est pas or ! Ils rappellent en outre que le bitcoin reste très peu utilisé en tant que moyen de paiement. En 2023, seuls 6.000 commerçants dans le monde l'acceptaient comme monnaie d'échange. Voilà pour les promesses non tenues. Risques avérés Concernant les risques, les auteurs de la note sont tout aussi catégoriques. Estimant que les cryptomonnaies restent utilisées dans le financement du terrorisme et pour le blanchiment d'argent, ils les qualifient de « monnaie du crime ». La plateforme Chainalysis recensait l'an dernier 22 milliards de dollars de fonds blanchis par des « cryptocriminels ». Une estimation forcément discutable, mais significative pour un univers dont la valeur de marché oscillait alors autour des 1.000 milliards l'an dernier. Quant à l'impact environnemental des cryptos, plus personne ne l'ignore depuis que l'on connaît la consommation d'électricité des fermes de minage. Dans de telles conditions, rendre le bitcoin accessible aux épargnants peut paraître surprenant voire irresponsable. Difficile en tout cas de ne pas y voir la marque du court-termisme de Wall Street, capable de faire passer un pur objet spéculatif et non régulé pour un actif financier comme les autres. « Quand il n'y a pas de futur, comment peut-il y avoir des pêchés », chantaient les Sex Pistols en 1977.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.