Confronté à l’effondrement de sa monnaie, le Nigeria s’attaque aux plateformes de cryptos et de devises

La monnaie nigériane est en chute libre. Depuis le début de l'année, le naira s'est déprécié de 44 % par rapport au dollar, rejoignant la livre libanaise au classement des monnaies les moins performantes du monde. De quoi alimenter la contestation qui gronde au Nigeria, avec des milliers de personnes descendues dans les rues cette semaine pour manifester contre la vie chère , alors que l'inflation galopait à près de 30 % en janvier. Pour endiguer l'effondrement du naira, la banque centrale du Nigeria a annoncé mardi une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt, de 400 points de base, à 22,75 %. En juin dernier, la banque centrale avait déjà laissé le naira chuter de 40 %, dans le cadre des efforts du nouveau président Tinubu visant à unifier les taux de change officiels et non officiels. Mais pour le gouvernement nigérian, la monnaie nationale serait également manipulée et l'objet d'un « sabotage économique » par le biais des plateformes de cryptos et de devises (Forex). La semaine dernière, le régulateur des télécoms a ordonné de bloquer l'accès aux plus importantes d'entre elles, comme Binance , Coinbase, Kraken, FXTM ou OCTAFX. Depuis, l'accès à leurs sites web est devenu intermittent, voire impossible pour certains utilisateurs. Deux dirigeants de Binance qui sont arrivés dans le pays à la suite de cette décision ont même été interceptés et leurs passeports saisis. Dans la foulée de ces arrestations, Binance a interrompu les échanges de naira contre le bitcoin et l'USDT, le stablecoin en dollar de Tether. « Activités criminelles » Le gouvernement nigérian estime que des spéculateurs sur les devises utilisent les plateformes pour mener des « activités criminelles ». Et que celles-ci contribuent de manière significative à l'affaiblissement du naira. « Nous sommes préoccupés par le fait que certaines pratiques se poursuivent, indiquant des flux illicites passant par un certain nombre de ces entités et, au mieux, des flux suspects », a déclaré Olayemi Cardoso, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. « Dans le cas de Binance, au cours de la seule année écoulée, 26 milliards de dollars ont transité par Binance Nigeria en provenance de sources et d'utilisateurs que nous ne pouvons pas identifier de manière adéquate », a-t-il ajouté devant la presse ce mardi. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE Pourquoi les cryptomonnaies séduisent de plus en plus les pays émergents ENQUÊTE Nigeria : la mue dans la douleur d'un géant africain Selon Bayo Onanuga, un des conseillers spéciaux du président Tinubu, Binance fixe « de manière flagrante » le taux de change du Nigeria et empêche la banque centrale de réguler ce taux. Selon les autorités nigérianes, les utilisateurs de Binance vendent des USDT et du bitcoin à un taux de change dollar-naira supérieur au prix du naira sur le marché parallèle, ce qui contribue à la chute de la monnaie nationale. Souveraineté monétaire Ce n'est pas la première charge du gouvernement nigérian contre Binance. En septembre 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria a affirmé que la plateforme n'était « ni enregistrée ni réglementée par la Commission et que ses opérations au Nigeria sont donc illégales ». Plus tôt dans l'année, la banque centrale avait interdit aux banques et aux institutions financières de prendre en charge les transactions cryptos, accusées de favoriser le blanchiment d'argent. Face aux dévaluations fréquentes du naira, les plateformes cryptos sont devenues populaires dans le pays pour conserver des liquidités ou se constituer une épargne. Pour limiter la menace du bitcoin sur sa souveraineté monétaire, le Nigeria est devenu le premier pays d'Afrique à lancer une version numérique de sa monnaie, l'eNaira, en 2021, l'année même où il a interdit le bitcoin comme moyen de paiement.

La BCE monte au créneau contre le bitcoin

« Un nouveau cycle d'expansion et de récession du bitcoin est une perspective désastreuse. Les dommages collatéraux seront massifs. » Dans une note de blog publiée jeudi, deux membres de la Banque centrale européenne (BCE) chargent lourdement le bitcoin, dont ils dénoncent les « fausses promesses » et les multiples risques. Selon Ulrich Bindseil et Jürgen Schaaf - respectivement directeur de l'infrastructure de marché et des paiements, et conseiller auprès de la banque centrale -, cet actif n'a aucune valeur intrinsèque. Certes, le prix du roi du marché des cryptos a grimpé en flèche à la faveur de l'approbation des premiers ETF sur le bitcoin au comptant par le gendarme financier américain : alors qu'il évoluait un peu en dessous de 17.000 dollars en décembre 2022, il a récemment dépassé les 57.000 dollars. Mais selon les auteurs, cette hausse pourrait s'avérer de courte durée. « Valeur nulle » « En l'absence de flux de trésorerie ou d'autres rendements, la juste valeur d'un actif est nulle », tranchent-ils. « Le niveau de prix du bitcoin n'est pas un indicateur de sa durabilité. » Non adapté à l'investissement, le bitcoin n'est, estiment-ils, pas plus efficace en tant que moyen de paiement, et n'a « pas tenu sa promesse d'être une monnaie numérique décentralisée à l'échelle mondiale. » Le bitcoin reste en effet peu utilisé pour les paiements. Même au Salvador, où le gouvernement lui a accordé le statut de monnaie ayant cours légal, il n'a pas vraiment su s'imposer. Seuls 12 % des Salvadoriens interrogés dans le cadre d'une enquête de l'Université d'Amérique centrale ont indiqué avoir utilisé des bitcoins pour régler un achat en 2023. Le nombre de commerçants acceptant le bitcoin dans le monde reste modeste même s'il a triplé en 2023, selon les données de BTC Map, passant de 2.207 à quelque 6.000 en fin d'année. « Monnaie du crime » Au-delà de ses promesses non tenues, les auteurs dénoncent l'impact environnemental et social du bitcoin. Le minage, procédé permettant de sécuriser les transactions sur la blockchain, est en effet particulièrement gourmand en électricité et en eau : selon l'économiste Alex de Vries, chercheur à l'Université libre d'Amsterdam, chaque transaction en bitcoins en consomme en moyenne 16.000 litres. LIRE AUSSI : BlackRock et Fidelity réalisent le meilleur lancement d'ETF en 30 ans grâce au bitcoin DECRYPTAGE - Le flop de l'expérience bitcoin au Salvador Le bitcoin, et plus largement les cryptoactifs sont, du reste, pointés du doigt pour leur rôle dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - les auteurs vont jusqu'à le présenter comme la « monnaie du crime ». Sur X (ex-Twitter) ce passage, notamment, a provoqué l'ire de certains membres de la cryptosphère. Ils dénoncent une mauvaise foi des auteurs, qui font état d'une hausse des montants blanchis en s'appuyant sur l'évolution constatée entre 2021 et 2022. Or, cette activité illicite, bien que très importante, était en baisse en 2023, selon la plateforme Chainalysis. Près de 22 milliards de dollars ont tout de même été blanchis par des « cryptocriminels », contre 31,5 milliards en 2022.

StackinSat lève un million d’euros : « Nous voulons devenir le premier acteur de l’épargne bitcoin en Europe »

Dans le paysage français de la cryptomonnaie, StackinSat occupe une place particulière : cet acteur s’est toujours – et exclusivement – positionné sur le bitcoin. Avec cette plateforme, impossible d’investir sur les alt-coins (tout autre jeton). StackinSat encourage aussi la conservation des bitcoins en propre par ses clients, c’est-à-dire avec une clé privée, bien qu’il soit possible de les laisser sur la plateforme. Son argument de vente historique est d’ailleurs un service d’investissement récurrent pour recevoir directement dans un portefeuille auto-hébergé (clé privée) les jetons, cela en mutualisant les frais ce qui réduit fortement le coût de la transaction. Lancé en 2020, StackinSat annonce aujourd’hui avoir bouclé sa levée de fonds communautaire par la voix de son PDG et fondateur, qui nous a accordé un entretien exclusif, Jonathan Herscovici. Quels sont les résultats de cette nouvelle levée de fonds ? Nous avons réussi à attirer 250 actionnaires pour un montant total d’un million d’euros. Le but, c’était d’être accessible à nos clients, le ticket minimum était donc de 1.000 euros et nous en avons eu plusieurs dans ce cas. Cela permet des les impliquer plus pour constituer une « armée d’ambassadeurs », car nous croyons beaucoup au bouche-à-oreille et à l’aspect communautaire. PUBLICITÉ Nous avons aussi vu arriver des investisseurs emblématiques comme Gaspard Hafner, co-fondateur de Mym [site de partage de contenus payants, NDLR]. Et je me félicite que nos actionnaires historiques, qui avaient déjà contribué pour un million d’euro, aient remis au pot dont : François-Régis Bernicot [Suravenir], Yves Choueifaty [Tobam] et Sébastien Gouspillou [Bigblock] entre autres, pour un montant total de 200.000 euros. Quel est l’objectif de l’opération ? Nous voulons devenir le premier acteur de l’épargne bitcoin en Europe. Cela passera dans un premier temps par l’obtention de l’agrément de Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers. Nous possédons déjà un enregistrement PSAN, mais il s’agit d’aller un cran plus loin pour gagner en crédibilité. Cela requiert de recruter un responsable de la conformité, de payer des avocats, de placer au moins 100.000 euros sous séquestre, de réaliser un audit de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et des tests d’intrusion avec un cabinet d’experts. Nous avons chiffré cette procédure d'agrément à environ 300.000 euros. Or, l’un des problèmes avec la remontée des taux directeurs était de trouver des liquidités pour la financer. La levée de fonds communautaire est aussi un moyen d’y remédier.

Carte de paiement crypto : son usage vous fait-il payer des impôts ?

Dans la famille de la complexité fiscale, je demande la cryptomonnaie. En effet, alors que la plus-value imposable est généralement définie comme l'écart entre le prix de vente et le prix d'acquisition, les règles de calcul de la plus-value en crypto sont différentes et plus fastidieuses à mettre en oeuvre. Précisément, l'article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI) définit la plus ou moins-value comme « la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille ». Intégration de la plus-value latente Autrement dit : la plus-value ou la moins-value ne se calcule pas actif numérique par actif numérique. Elle est relative à la valeur de l'ensemble du portefeuille composé généralement de divers cryptoactifs (bitcoin, ethereum ou encore des stablecoins comme le tether indexé sur le dollar). LIRE AUSSI : MODE D'EMPLOI - Impôts : comment bien déclarer ses cryptos et NFT et éviter l'amende de 10.000 euros EXCLUSIF - Crypto : le fisc prend position sur la taxation de certains NFT « Supposons que je revende des ethereums achetés 1.000 euros à un moment où ils valent toujours 1.000 euros. Malgré cette stabilité, si, en parallèle, mes autres cryptos en portefeuille sont en plus-value latente, je vais quand même devoir payer de l'impôt suite à la cession de mes ethereums », résume Pierre Morizot, cofondateur de Waltio qui édite un outil pour calculer les plus-values sur cryptoactifs. Un exemple, même simple, permet d'appréhender la complexité de la formule et la raison de cette fiscalité. Imaginons un crypto-investisseur qui acquiert, en janvier, 2 ethereums pour un total de 3.000 euros (1 ether = 1.500 euros) et 0,4 bitcoin pour 10.000 euros (1 bitcoin = 25.000 euros). Il revend en septembre 0,2 bitcoin à un moment où 1 bitcoin vaut 30.000 euros. A ce moment, la cote de l'ethereum est à 3.500 euros. Sa plus-value imposable est donc égale à 6.000 - [13.000 x (6.000/19.000)], soit 1.895 euros. Elle est imposée par défaut au taux de 30 % avec les prélèvements sociaux, soit le même taux que la flat-tax applicable aux revenus mobiliers. Depuis le 1er janvier 2023, le crypto-contribuable peut toutefois opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Une option fiscalement avantageuse pour les investisseurs appartenant aux deux premières tranches d'imposition (0 et 11 %). Le paiement en crypto, déclencheur d'impôt Cet exemple met en jeu seulement deux cryptos. Mais dès lors qu'il y a des dizaines d'opérations d'achat de vente, entrecoupées de prêts de cryptomonnaies, cela devient difficilement gérable pour l'investisseur livré à lui-même devant son ordinateur. Or, ces cessions multiples sont courantes, a fortiori quand l'investisseur détient une carte de paiement associée à son portefeuille de cryptomonnaies. En effet, de plus en plus de plateformes de cryptoactifs proposent à leurs clients des cartes à l'usage identique à celui d'une carte bancaire. Ces cartes reposent d'ailleurs sur des prestataires semblables, comme Visa. Elles permettent à leurs utilisateurs de piocher dans leurs cryptos pour acheter des biens et services. Mais, en contrepartie, leurs détenteurs s'exposent au paiement de l'impôt sur le revenu. Ces transactions qui impliquent de la cryptomonnaie sont un fait générateur d'imposition. En parallèle, les cartes cryptos donnent souvent accès à du cashback. C'est-à-dire à un remboursement, en l'occurrence en cryptomonnaies, d'un pourcentage de la dépense faite avec la carte. Tout comme les programmes de récompenses des banques ne sont pas imposés, la réception de ce cashback crypto ne donne pas lieu à une imposition, en tout cas pas immédiate. LIRE AUSSI : ENQUÊTE - Impôt : le cashback sur les produits d'épargne est-il taxable ? « Cela a été précisé il y a quelques années par les services des impôts. Ce cashback est considéré juridiquement comme une remise commerciale », indique Pierre Morizot. En ce sens, ce cashback crypto se distingue fiscalement d'autres manières de recevoir « gratuitement » de la cryptomonnaie. En effet quand un actif numérique est versé en rétribution d'une activité effectuée sciemment par le contribuable, ce versement peut s'apparenter à une ressource perçue à titre professionnel. Imposition ultérieure du cashback Le gain peut alors relever du régime des bénéfices non commerciaux (BNC), comme le prévoit l'article 92 du Code général des impôts. Précisément, « lorsque les actifs numériques […] constituent la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système d'unité de compte virtuelle (notamment, activité dite de « minage »), les produits sont susceptibles de relever des dispositions de l'article 92 du CGI », indique l'administration fiscale dans le cadre d'un bulletin officiel (BOFIP) publié en juin 2023. Ce BOFIP précise également que la valeur d'acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est égale à 0 lorsque les actifs numériques ont été attribués gratuitement. Autrement dit, dans ce schéma, si l'investisseur a gagné 100, il sera imposé sur 100 (100-0). Ce n'est pas le cas du cashback crypto. « Le cashback crypto va s'ajouter au patrimoine et faire augmenter le prix total d'acquisition du portefeuille crypto comme si l'investisseur avait lui-même acheté l'équivalent de son cashback avec des euros », indique Pierre Morizot. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Bitcoin, ethereum… L'impôt sur certains placements cryptos bientôt alourdi DECRYPTAGE - Bitcoin : ces investisseurs qui déménagent pour échapper à l'impôt Cette règle propre au cashback permet, de fait, de limiter la plus-value lors de la prochaine cession de cryptoactifs. Limiter l'imposition, oui, mais pas l'annuler. Car dès lors que le portefeuille global est en plus-value, la cession est imposable et imposée au titre de l'année en cours. En effet, en vertu de la règle de calcul de la plus-value en crypto présentée ci-dessus, « la cession de l'équivalent du cashback déclenche l'imposition d'une fraction de la plus-value latente sur les autres cryptos. Elle est égale à la fraction que représente la valeur du cashback cédé sur la valeur du portefeuille total », explique Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste pour le cabinet ORWL, spécialisé dans la crypto.

Pour survivre, les start-up du Web3 cachent tokens et NFT sous le tapis

Leur modèle de start-up a tout du Web3 : émission de jetons, vente de NFT, rétribution des utilisateurs… Et pourtant, vous n'en trouverez aucune trace. Les mots ont été substitués. On parle de « digital collectibles » au lieu de NFT , de dollars en sus de cryptos et tout simplement de jeux vidéo plutôt que de métavers. Depuis peu, plusieurs start-up du Web3 se remettent à lever des fonds : +2,5 % à 1,9 milliard de dollars dans le monde au dernier trimestre 2023 selon Pitchbook. Elles sortent du bois, mais au prix d'un repositionnement produit et marketing. A écouter Ilan Nabeth parler de sa jeune pousse Playmakers, pour laquelle il annonce boucler une levée de 1,5 million de dollars en pré-amorçage, sa plateforme n'a rien à voir avec le Web3. « Des millions de joueurs créent des contenus pour leurs jeux vidéo favoris mais sans en tirer de revenus. Avec Playmakers, nous les connectons à des studios partenaires afin qu'ils intègrent leurs assets aux jeux et touchent une commission sur les ventes, entre 10 % et 30 % », pointe le dirigeant, qui a été auparavant l'un des premiers employés du studio Homa Games . Des traces de Web3 un peu partout Pourtant lorsqu'on lit le document de présentation aux investisseurs (pitch deck) de la start-up, on y apprend que la mécanique de rémunération des contributeurs doit reposer sur le « MADE », un jeton créé sur la blockchain et dont le cours est censé s'apprécier à mesure que son adoption croît. Or aujourd'hui, celui-ci a disparu pour laisser place… à de l'euro et du dollar. « Le marché du Web3 est trop petit donc nous visons aussi les studios traditionnels », relève Ilan Nabeth. Des acteurs qui ne s'intéressent pas trop aux cryptos. Et puis, on ne compte plus les jeux Web3 dont le token s'est effondré : -95 % pour le français Dogami , et autant pour l'ex-leader Axie Infinity . LIRE AUSSI : ANALYSE - Les entrepreneurs des NFT vont-ils au casse-pipe juridique ? DECRYPTAGE - A la diète, le secteur du Web3 attend la prochaine vague Le profil des investisseurs de Playmakers est aussi assez évocateur. On y retrouve les fonds Web3 RockawayX et V3ntures, et Sébastien Borget, le pape français du métavers derrière The Sandbox, et dont le business repose justement sur la création de contenus par les utilisateurs, vendables sur une place de marché en NFT. Enfin, si Ilan Nabeth a créé Playmakers à la base, c'est parce qu'il s'est « intéressé à la blockchain ». Autre signe que le vent a tourné : le PDG nomme comme outils de création de contenus… des IA génératives telles que Midjourney. Savoir renoncer aux NFT… Des jeunes pousses nées dans le terreau autrefois fertile de la blockchain et qui ont changé de discours pour lever des fonds, et viser un marché plus grand que les geeks des cryptos, il y en a d'autres. Dans les jeux hippiques, plusieurs acteurs ont voulu répliquer le succès de Sorare dans le football avec ses NFT. Ohrac a le premier tenté d'émettre des jetons indexés sur des chevaux mais sans succès. « Le cadre réglementaire ( Jonum ) a dissuadé les investisseurs », souffle Pierre Meskel, son fondateur. Son concurrent Eqwin a, lui, survécu en lâchant les NFT et son premier positionnement, « Ypoverse », censé être un « métavers hippique », confie la PDG Nina Caput. « Tu pourrais lever deux fois plus si tu gardais les termes NFT et Web3, me disait-on à l'époque. Et là on me dit que j'ai été visionnaire. » LIRE AUSSI : INTERVIEW - Pour le PDG de Sorare, « la France est un paradis pour entreprendre » ANALYSE - Jeux en ligne : pourquoi Sorare pourrait provoquer un big bang Plus récemment, l'équipe de Jockiz a levé plus d'un million d'euros auprès de Tony Parker, ZEturf et Pyratzlabs pour son jeu fantasy reposant sur les jockeys. « C'est un jeu Web3 mais avec une expérience Web 2.0, la blockchain est trop abstraite, donc à aucun moment les utilisateurs n'ont l'impression d'utiliser des NFT ou des cryptos, d'ailleurs les échanges se font en euros », souligne Bilal El Alami, dont la start-up studio Pyratzlabs a accompagné la jeune pousse. … Ou ne pas trop en parler Dans ce cas, les NFT restent utiles comme objets représentant une valeur, et pouvant se revendre sur une place de marché - dont la sortie est en mars. Sur le site de Jockiz, les cartes des jockeys ont tout des cartes de footballeurs de Sorare mais à aucun moment les trois lettres magiques NFT ne sont visibles. Pour les trouver, il faut aller dans les conditions d'utilisation. De son côté, Lyne Stambouli a levé 1 million d'euros pour sa plateforme EverRose, qui propose des « collectibles » de sites touristiques. Son objectif est de vendre ces cartes dans les boutiques souvenir d'une centaine de monuments à terme. Les deux premiers sont la Grande muraille de Chine et la Cité interdite, à l'issue d'un accord avec China Media Group. Là encore, les jetons non fongibles restent au vestiaire. Comme le résume la fondatrice, «

Métavers : les Français de The Sandbox ne désarment pas

Installé à l'entrée du Grand Palais Ephemère, The Sandbox était la tête d'affiche du salon NFT Paris 2024, dont la troisième édition s'est tenue les 23 et 24 février. Propriété du hongkongais Animoca Brands depuis 2018, la start-up cofondée par les Français Sébastien Borget et Arthur Madrid était devenue, en 2022, l'un des métavers les plus sérieux aux côtés de Decentraland, attirant nombre de marques, de Carrefour à Gucci, et de stars, de Snoop Dogg à Paris Hilton. Si les directions marketing s'y étaient précipitées, y voyant le prochain espace commercial à conquérir - certaines arrivant d'ailleurs après la vague en 2023, comme Celio, le British Museum ou « Forbes » -, les utilisateurs eux, n'ont jamais été vraiment conquis. A part une poignée de curieux et de geeks attirés par les mécanismes de rémunération en monnaie locale, le SAND. Crise de l'immobilier 3.0 En ce début 2024, alors que le monde n'a plus d'yeux que pour l'intelligence artificielle, le duo de Français maintient le cap du métavers et des NFT ; des start-up peinant à lever des fonds leur ont pourtant tourné le dos ! D'abord, The Sandbox a fait évoluer ses mécanismes de jeu, trop longtemps limités à la collecte de « gemmes ». Là, il s'ouvre aux combats et aux multi-joueurs. LIRE AUSSI : ENQUETE - Plongée dans The Sandbox, le roi du métavers fondé par deux Français RECIT - Camping, messe et MMA : nos déroutants premiers pas dans le métavers de Mark Zuckerberg Une place de marché a été ouverte pour que les propriétaires de terrains puissent vendre des objets numériques en NFT. Un fonds doté de 100 millions de SAND vient d'être annoncé pour stimuler la création de contenus, le nerf de la guerre pour cet univers en quête de peuplement. « Le métavers ce n'est pas juste jouer, c'est créer », pointe Sébastien Borget. Les terrains, qui s'arrachaient à prix d'or en 2022, sont vendus à 75 %, et selon Arthur Madrid, ils ne subissent pas de ventes alors que leur valeur a décroché d'environ 13.000 dollars à 600, en deux ans, selon OpenSea. La crypto « SAND » a fondu de 92 % The Sandbox dénombre 5,3 millions d'utilisateurs détenant un portefeuille, mais beaucoup seraient dormants. Lorsque la plateforme publie un événement lors de ses saisons rassemblant marques et licences, elle attire alors 100.000 utilisateurs. « Nous travaillons sur l'onboarding », assure Sébastien Borget. Les détenteurs de SAND sont 350.000, une donnée « importante », mais combien attendent que le cours, qui a chuté de 92 % en deux ans, remonte enfin… ? « Les gens disent que le métavers est fini mais notre vision s'étire sur dix à vingt ans », souffle Arthur Madrid. « Le fait que ni Zuckerberg ni Borget n'aient réussi à faire cette révolution en dix-huit mois n'est pas étonnant, l'idée est de créer une entreprise qui sera là encore dans trente ans. » Lancer un jeu complet en 2025 Mais alors que le secteur du Web3 tire la langue, exsangue après deux ans moroses pour les cryptos et d'assèchement des financements pour les start-up, comment un métavers quasiment désert peut-il continuer à opérer ? Meta lui, est adossé à un empire publicitaire mais The Sandbox ? LIRE AUSSI : ANALYSE - Le métavers à la relance ANALYSE - Le métavers est mort, vive les métavers Les revenus, tirés de la vente de terrains, d'avatars et de cryptos, resteront inconnus, mais « ne sont pas comparables à 2022 ». La start-up n'a jamais levé les 400 millions de dollars évoqués en 2022 par Bloomberg. Selon nos informations, elle a levé 180 millions de dollars depuis sa création, dont la dernière opération connue se monte à 93 millions de dollars en 2021, auprès de SoftBank. Sa dernière levée, « un bridge » (un financement d'urgence), serait quatre fois inférieure à ce qui était attendu. Arthur Madrid déclare avoir « de quoi voir venir au moins jusqu'en 2032 ». L'un des secrets de The Sandbox est de revendre du SAND tous les ans. Sa valorisation se monte encore à 1,8 milliard de dollars, dont un tiers est détenu par la start-up. Toujours en version « alpha », la plateforme espère ouvrir son jeu à tous en 2025. Arthur Madrid se dit « optimiste » quand il voit les succès de Roblox et de Fortnite , qui vient de s'allier à Disney. Pour passer un cap, The Sandbox cherche à générer ses contenus 3D grâce à l'intelligence artificielle.

Usbek & Rica – « Shein détruit la filière textile française sans créer un seul emploi »

Trois questions au député Les Républicains (LR) de la Loire Antoine Vermorel-Marques, qui a déposé mardi 13 février une proposition de loi pour « démoder la fast fashion » grâce à un système de bonus-malus. Pablo Maillé - 18 février 2024 4 000 tonnes. Chaque jour. Voilà la quantité de déchets, majoritairement textiles, que reçoit la décharge de Dandora, aux portes de Nairobi, au Kenya. En cause, selon les ONG Changing Markets Foundation et Climate Chance, une industrie mondiale de la mode de plus en plus polluante, désormais responsable d’un tiers des rejets de micro-plastiques dans l’océan et de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C’est pour freiner la croissance de ce modèle du « tout jetable », incarné notamment par le géant chinois Shein et son prix moyen estimé à 7 euros par article, qu’Antoine Vermorel-Marques mène la charge. Le jeune député Les Républicains (LR) de la Loire a déposé ce mardi 13 février une proposition de loi intitulée « Démoder la fast fashion avec un système de bonus-malus ». Concrètement, le texte prévoit notamment le ciblage des acteurs les plus néfastes pour l’environnement à raison d’une pénalité de 5 euros sur tous les produits estampillés fast fashion, censée compenser en retour les marques plus responsables, comme celles de l’industrie textile française. La proposition de loi doit être débattue ce printemps dans l’hémicycle. En attendant, le jeune trentenaire, figure de l’aile « écologiste » du parti de droite, a accepté de répondre à nos questions. Usbek & Rica : Vous êtes né et avez été élu à Roanne, commune de la Loire porteuse d’une riche histoire textile. Cette proposition de loi est-elle avant tout personnelle, pour vous ? ANTOINE VERMOREL-MARQUES À Roanne et dans tout le bassin lyonnais, on était les rois du textile dans les années 1970. Aujourd’hui, il n’y a pas une seule famille de ma conscription qui n’a pas vu un de ses membres licenciés dans les années 1980–1990, à cause des politiques de délocalisations en Chine. Le sujet est donc sensible. Heureusement, depuis quelques années, les choses bougent. On a aujourd’hui un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale et régionale, notamment grâce à une forme de réindustrialisation. Le secteur local du textile va mieux car beaucoup d’industriels se remontent les manches chaque jour pour faire du « made in France ». Le problème est qu’ils se voient concurrencés par l’ultra-fast fashion. En tant que plus jeune député de droite, je suis né comme beaucoup avec cette conscience du changement climatique, et cette nécessité de trouver des solutions. Je suis aussi fils d’agriculteur, j’ai eu en quelque sorte les pieds et les mains dans la terre pendant mon enfance, ce qui fait que j’ai une forme de respect, de sensibilité, par rapport au monde qui nous entoure. Pour autant, je suis quand même un homme de droite. Ça peut paraître contradictoire aux yeux de certains, mais ça ne l’est pas. Quand on regarde dans le rétroviseur, on s’aperçoit que le principe de pollueur-payeur, c’est De Gaulle ; l’instauration de l’écologie dans les politiques publiques, c’est Pompidou ; la Charte de l’environnement, c’est Chirac ! Bref, la droite apporte des choses qui restent, même si cela fait malheureusement longtemps qu’on n’est plus au pouvoir. Ce qui compte aujourd’hui, c’est qu’on arrive à construire aussi des propositions nationales ambitieuses comme celle-ci. « La clé, c’est que ce n’est pas une taxe supplémentaire. On ne vient pas vous prendre de l’argent. » Antoine Vermorel-Marques, député Les Républicains (LR) de la Loire Partager sur Twitter Partager sur Facebook ANTOINE VERMOREL-MARQUES Par ailleurs, cette proposition vient du terrain. C’est en déjeunant début janvier avec des industriels du textile de ma région que j’ai pris conscience du problème. J’avais bien sûr conscience du phénomène de l’ultra-fast fashion, mais pas de son poids actuel dans les ventes, notamment de celui de Shein, qui détruit la filière textile française sans créer un seul emploi sur notre territoire. Parallèlement, je suis aussi tombé sur ces vidéos TikTok d’influenceuses vantant la surconsommation à travers des « hauls », c’est-à-dire des séances de déballage. Je me suis dit : « Non seulement il faut légiférer, mais en plus il faut sensibiliser. » Résultat, ma propre vidéo parodique du phénomène, surtout utile pour vanter les mérites de la proposition, a quasiment atteint le million de vues. En quoi consiste concrètement votre proposition de loi ? ANTOINE VERMOREL-MARQUES Il s’agirait de mettre en place un système de bonus-malus. Cet outil est selon moi l’un des plus importants pour orienter les comportements et financer la transition écologique. L’idée est simple : vous achetez un t-shirt issu de l’ultra-fast fashion en ligne, vous avez un malus de 5 euros maximum par article. Au contraire, vous achetez un t-shirt respectueux de notre environnement, produit en France ou en Europe, vous avez un bonus de 5 euros maximum. La clé, c’est que ce n’est pas une taxe supplémentaire. On ne vient pas vous prendre de l’argent. On vient juste vous dire : « Si vous polluez, vous payez. Si vous ne polluez pas, vous gagnez. » Résultat, c’est gagnant à la fois pour le consommateur et pour la planète. Aujourd’hui, depuis la loi anti-gaspi de 2018, l’éco-contribution que vous payez sur votre t-shirt peut être modulée jusqu’à 20 % du prix du produit. C’est beaucoup pour une voiture et un téléphone mais, pour un t-shirt à 2 euros, ça ne change strictement rien. Ce que je propose, en clair, c’est donc que pour les plateformes qui mettent en ligne chaque jour plus de 1 000 nouveaux produits se voient obligées de payer non pas 20 % supplémentaires, mais jusqu’à 5 euros. L’autre avantage, c’est que ce système de bonus-malus est tout à fait possible en droit européen. Celui-ci permettrait de mettre en place un « passeport textile », modulable en fonction de l’impact carbone environnemental du produit. Typiquement, un produit Shein sera forcément le moins bien classé car il est produit dans des mauvaises conditions et transporté en avion. Son empreinte carbone est donc très négative. À l’inverse, le caractère modulable de cette éco-contribution permettra de favoriser le « made in France », et donc de créer des emplois. L’idéal serait que la mesure soit implantée à l’échelle européenne, mais je me méfie toujours de ceux qui disent qu’il faut forcément attendre l’accord de tous nos voisins – souvent, on finit par ne rien faire. En l’occurrence, on a la faculté nationale de le faire, et un règlement européen qui nous le permet, n’attendons pas ! C’est à l’État français de prendre ses responsabilités.

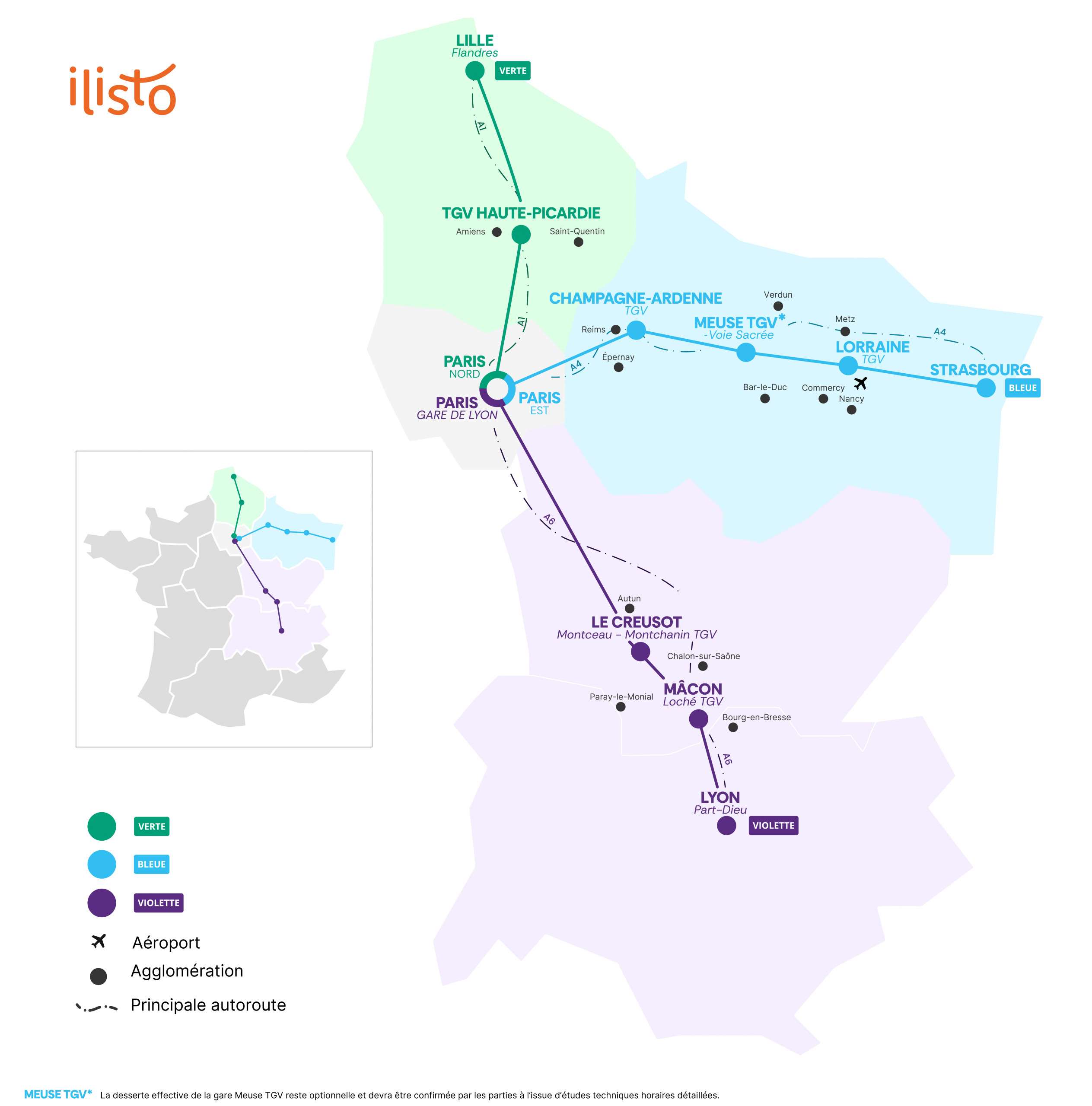

Kevin Speed ou vivre à Amiens et travailler à Paris avec un train à 5€

La startup française comte sur les "navetteurs" et leurs trajets domicile-travail longue distance pour imposer son modèle "hard discount". Étape cruciale pour la startup ferroviaire Kevin Speed : un un accord-cadre d’une durée de 10 ans renouvelables vient d’être signé avec SNCF Réseau (en attente de validation par l’Autorité de régulation des transports (ART)). Concrètement : l’attribution à Kevin Speed des sillons permettant le lancement de son offre phare, ilisto, sur ses trois premières lignes Lille-Paris, Strasbourg-Paris et Lyon-Paris, en desservant toutes les gares TGV intermédiaires. Objectif : phase test en 2026 et commercialisation fin 2028. Si l’ART entérine l’accord, les trains ilisto circuleront jusqu’à 16 fois par jour sur les lignes représentées ci-dessous, à grande vitesse, tout en desservant “toutes les gares le long des lignes à grande vitesse dans la Somme, la Marne, la Moselle et la Saône-et-Loire”, promet Laurent Fourtune, président de Kevin Speed.

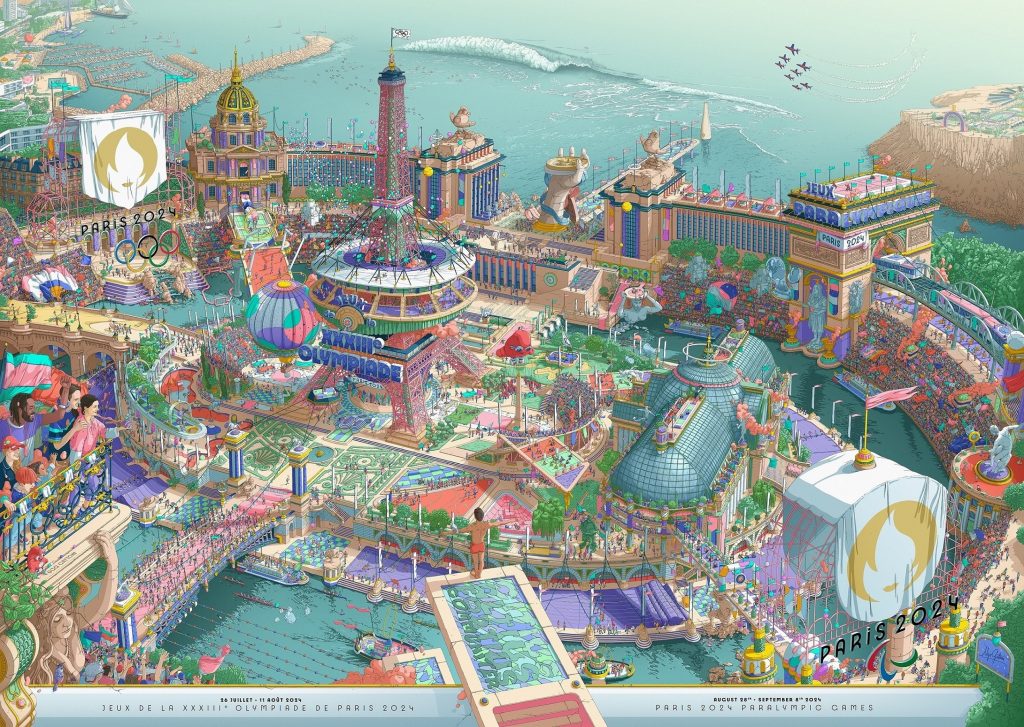

Affiche des Jeux olympiques : saurez-vous trouver ces éléments cachés ?

L’affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vient d’être dévoilée. Crossover des univers de Jules Verne, Moebius ou encore Où est Charlie, l’œuvre créée par le dessinateur français Ugo Gattoni regorge de détails. Saurez-vous repérer les éléments cachés ? L’affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a été dévoilée hier dans la grande nef du musée d’Orsay à Paris avant d’être exposée dans les rues de la Capitale. La création du dessinateur français Ugo Gattoni peut être admirée en format paysage avec une partie de gauche consacrée aux Jeux olympiques et une partie de droite aux Jeux paralympiques. Une affiche qui semble tout droit sortie de l’esprit de Jules Verne, de Moebius ou encore de Martin Handford, créateur d’Où est Charlie ?. 2 000 heures de travail ont été nécessaires à la réalisation de l’œuvre. « J’avais envie de quelque chose de grandiose, mais aussi de festif. C’est un Paris complètement surréaliste, utopique, avec beaucoup de poésie », a déclaré le dessinateur. Presque tous les sports olympiques et paralympiques y sont représentés ainsi que divers lieux de compétition et des références à l’histoire des Jeux. Saurez-vous trouver ces éléments cachés ? L’affiche regorge de détails plus ou moins difficiles à repérer. Essayez de trouver : Le Belem, le voilier trois-mâts qui transportera la Flamme entre la Grèce et Marseille 8 phryges, les mascottes des Jeux inspirés du célèbre bonnet phrygien (4 dans la partie gauche et 4 à droite) La vague de Teahupo’o qui accueillera les meilleurs surfeurs à Tahiti Les 3 médailles olympiques (or, argent et bronze) Un ring de boxe La devise olympique : Citius, altius, fortius, communiter (Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble) La torche olympique La colombe de la paix (non il ne s’agit pas d’un pigeon parisien) Une fontaine Wallace

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.