Les putschistes au Mali, au Niger, au Burkina Faso ont en effet invoqué l’échec des régimes civils face aux djihadistes pour les remplacer. On ne peut pourtant pas dire qu’ils aient fait ensuite feu de tout bois sur ce terrain. La junte malienne lutte sans conviction contre Daech qui a tué récemment une cinquantaine de civils, mis la ville de Tombouctou sous blocus il y a deux mois et doublé son territoire en un an, selon une mission de l’ONU. L’armée malienne a perdu ces derniers jours des centaines de soldats et trois bases, à Dioura, Leré et Acharane des mains des djihadistes et touaregs.

Les putschistes au Mali, au Niger, au Burkina Faso ont en effet invoqué l’échec des régimes civils face aux djihadistes pour les remplacer. On ne peut pourtant pas dire qu’ils aient fait ensuite feu de tout bois sur ce terrain. La junte malienne lutte sans conviction contre Daech qui a tué récemment une cinquantaine de civils, mis la ville de Tombouctou sous blocus il y a deux mois et doublé son territoire en un an, selon une mission de l’ONU. L’armée malienne a perdu ces derniers jours des centaines de soldats et trois bases, à Dioura, Leré et Acharane des mains des djihadistes et touaregs.

Au Niger, le nombre d’embuscades et de victimes des djihadistes explose depuis l’arrivée au pouvoir des militaires, alors qu’il était au plus bas depuis cinq ans au premier semestre de l’année. Il n’y a guère qu’ au Burkina Faso que ce prétexte paraît fondé : en novembre 2021, des djihadistes avaient attaqué une garnison et tué 53 soldats, qui n’étaient plus approvisionnés depuis deux semaines en nourriture et munitions pour cause de détournement de fonds et incurie.

La main de Moscou

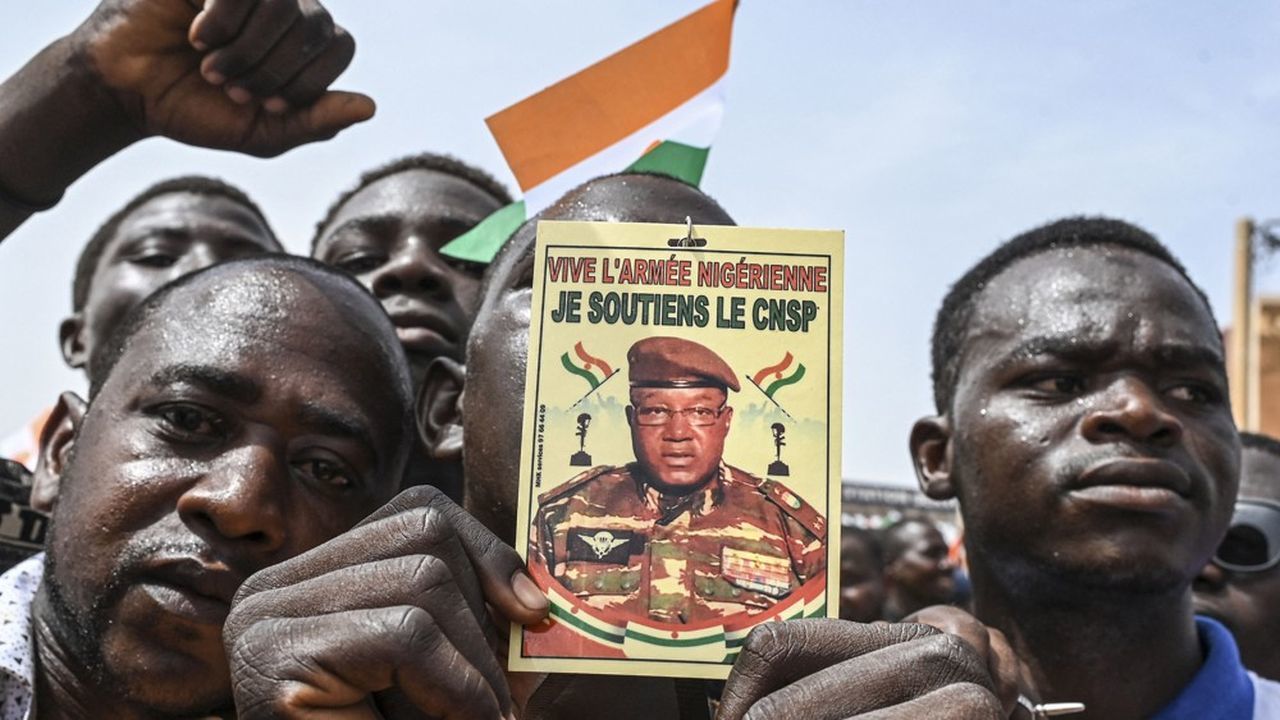

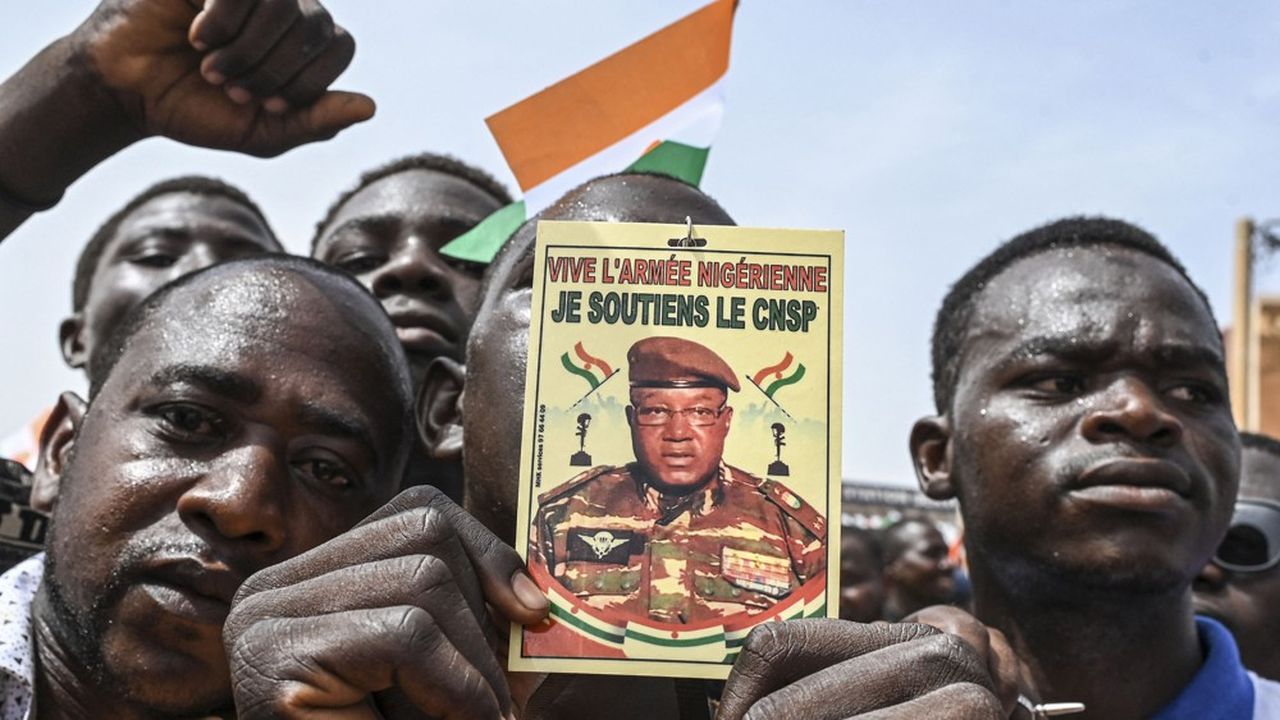

Les putschs sont-ils le fruit de l’activisme du Kremlin, qui s’avérerait paradoxalement plus efficace pour renverser un régime à 8.500 km de lui que pour s’emparer d’une bourgade ukrainienne ? La thèse paraît excessive, même si Moscou attise les braises d’un ressentiment envers la France, à grand renfort de trolls, relais d’influence et manifestants, souvent payés, brandissant des drapeaux russes et hurlant : « A bas la France ! » Cette dernière est, certes, accusée, parfois à raison, de relations inéquitables, ou de condescendance envers ses ex-colonies, même si son soutien militaire s’est avéré vital jadis face à divers groupes rebelles, ou aujourd’hui les djihadistes. Gagner les coeurs s’avère plus difficile que gagner les batailles.

Mais le Kremlin, ou son bras armé, le groupe de mercenaires Wagner, n’ont pas, à ce qu’on sache, participé de manière opérationnelle aux putschs qui ont renversé les présidents malien, Ibrahim Boubacar Keita, en août 2020, burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, début 2022, guinéen, Alpha Condé, en septembre 2021, nigérien, Mohamed Bazoum, fin juillet dernier, ou gabonais, Ali Bongo, fin août.

Si Wagner a ensuite passé des accords avec deux juntes dont il constitue la garde prétorienne, à Bamako et Ouagadougou, sur le modèle de « protection contre rapines » en vigueur depuis 2018 en République centrafricaine, il s’agit de contrats après coup entre mafias politico-militaires.

Echecs politiques et sociaux

Corruption et incurie qui renvoient donc à la troisième explication : les putschistes exploiteraient les graves manquements des dirigeants déchus en matière d’inclusion politique, transparence des scrutins et prospérité. Les militaires agiraient parce qu’ils savent que la population estime très peu bénéficier de la démocratie, souvent cosmétique, de l’état de droit, très aléatoire, et des ressources du pays. « Des conditions politiques, sécuritaires économiques et sociales dégradées expliquent que des militaires anticipent une certaine approbation de la population en cas de coup de force », résume Gilles Yabi.

Ainsi, en Guinée, Alpha Condé avait clairement fait le « mandat de trop » à 82 ans, après avoir trafiqué la limite constitutionnelle de deux mandats, et virait à l’autoritarisme. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keita était totalement inerte face à la pauvreté, l’insécurité et la corruption, et s’était livré à quelques manipulations lors des législatives quelques mois auparavant. Personne ne l’a soutenu quand il a été renversé.

Quant au Niger, certes les chefs de la junte ont simplement pris de vitesse le président Bazoum, qui s’apprêtait à les limoger. Mais il faut aussi admettre que les conditions de son élection en 2020 n’étaient pas irréprochables et que ses réformes économiques et sociales peinaient à montrer leurs effets positifs. Au Gabon, la partie de la richesse pétrolière qui n’était pas accaparée par le clan Bongo profitait à tout juste la moitié de la population et la réélection d’Ali Bongo, il y a cinq ans, avait été une farce sanglante. Il s’apprêtait clairement à voler le scrutin une nouvelle fois quand l’armée l’a renversé. Tout le monde a acquiescé.

Quelles conséquences ?

Cette série inhabituelle de putschs a trois résultats manifestes. La réduction drastique de l’influence de la France, dont les soldats sont déclarés indésirables au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où la posture du président Macron – « nous ne partirons pas » – a fini piteusement dimanche. Paris conserve toutefois encore des petites bases militaires en Afrique au Sénégal, au Gabon, à Djibouti, en Côte d’Ivoire et au Tchad.

Ce départ laisse surtout un vide sécuritaire dont les djihadistes profitent déjà, comme on l’a vu. Vide qui ne sera pas comblé par d’autres pays occidentaux, même si à Washington certains se croient plus malins que les Français. Les petits contingents militaires européens, ou de l’ONU, sont aussi sur le départ dans les pays où les juntes veulent être seules maîtresses à bord. La Russie n’a ni les moyens, ni l’envie de lutter efficacement contre les djihadistes. Et si la Chine s’implante fortement en Afrique sur le plan économique, elle a pour principe de ne jamais mettre de « boots on the ground » loin de chez elle.

Enfin, ces coups d’Etat créent des précédents qui font douter que le décompte s’arrête à sept, ce qui a poussé d’ailleurs la Communauté économique d’Afrique occidentale à menacer d’intervenir militairement au Niger… avant de reculer devant les difficultés opérationnelles. Une bonne partie de l’Afrique centrale et orientale risque donc d’être dotée à terme de régimes militaires, peut être de l’Atlantique à la mer Rouge, et longtemps infestée de djihadistes trafiquants d’armes, drogue et êtres humains.

Le pire n’est toutefois pas certains, avertit le patron de Wathi : « Un putsch ne débouche pas forcément à terme sur régime militaire. Toutes les juntes ont annoncé des élections à la fin de périodes de transition à durée incertaine ». D’ici là, le dilemme reste redoutable pour les pays occidentaux : accepter le fait accompli, soutenir les régimes civils quels que soient leurs défauts ou réserver le soutien diplomatique et financier aux seuls régimes pratiquant une politique inclusive sur le plan politique, social et économique, autant dire pas grand monde.

Lire l’article complet sur : www.lesechos.fr

Leave A Comment