100 % électrique en 2035 : l’industrie automobile se met à douter

Quel changement de pied ! Il y a trois ans, les constructeurs occidentaux rivalisaient de zèle dans leurs plans pour se convertir au 100 % électrique en Europe, fouettés par la volonté de ne pas se faire ringardiser par Tesla. Mais depuis quelques mois, l'euphorie n'est plus de mise. Des perspectives de ventes moins roses que prévu et l'évaporation des subventions à l'achat versées par les Etats font grimper la nervosité chez la plupart des grands groupes, amenant même certains d'entre eux à briser le tabou d'un report de l'échéance de 2035. Le premier à mettre les pieds dans le plat a été Carlos Tavares. A plusieurs reprises ces dernières semaines, le patron de Stellantis a évoqué « deux scénarios » pour les élections européennes de cette année : « une accélération des voitures électriques » si les « progressistes dogmatiques » l'emportent, ou « un ralentissement », en cas de victoire des « populistes ». En agitant la seconde hypothèse, Carlos Tavares a introduit implicitement dans le débat l'hypothèse d'une révision du calendrier réglementaire qui doit conduire à l'interdiction du moteur thermique en 2035. Lutz Meschke, le directeur financier de Porsche, a été plus direct. « Il y a beaucoup de discussions en ce moment autour de la fin du moteur à combustion, a-t-il confié à l'agence Bloomberg fin janvier. Je pense que cela pourrait être retardé. » « Un peu plus tard… » Lors du Salon automobile de Genève , fin février, Luca de Meo a soufflé le chaud et le froid. Le patron de Renault, qui est également le président de l'Acea, le lobby des constructeurs européens, a expliqué lors d'une conférence de presse que l'industrie ne pouvait plus reculer sur 2035, tout en réclamant que les « conditions adéquates » soient mises en place pour tenir l'échéance. LIRE AUSSI : ANALYSE - Voitures électriques : à quoi joue le patron de Stellantis, Carlos Tavares ? Le lendemain, il précisait toutefois à l'AFP que le secteur s'accommoderait d'un report : « A la base, nous demandions une date postérieure parce que nous pensions que le délai serait trop court. C'est entre les mains du législateur […] j'espère que l'interdiction s'appliquera un peu plus tard, parce que nous ne serons pas capables de le faire sans endommager toute l'industrie. » La marque Renault avait annoncé en 2022 qu'elle serait tout électrique en Europe dès 2030, en précisant qu'il faudrait que les conditions de marché soient réunies. Fabrice Cambolive, le patron de la marque, vante aujourd'hui les « deux jambes » du groupe, l'électrique et le thermique, ce qui peut fonctionner selon lui « pour les dix années à venir ». Une vraie inflexion de discours, même si Renault a toujours dit qu'il continuerait à vendre des voitures thermiques hors d'Europe. Rééquilibrage des discours « Avec la fin du projet de mise en Bourse d'Ampere , son entité consacrée à l'électrique, Renault est en train de rééquilibrer son discours, décrypte Thomas Besson, analyste chez Kepler Cheuvreux. D'autres constructeurs font de même. Et certains 'désinvestissent' en repoussant des investissements ou des lancements dans l'électrique, contribuant à la hausse de leurs cours de Bourse, augmentant le potentiel de retour de cash aux actionnaires et améliorant la perception du risque électrique. » LIRE AUSSI : PODCAST - Elon Musk accumule les ennuis L'ambiguïté de Biden sur la voiture électrique inquiète les géants sud-coréens de la batterie Les constructeurs américains ont annoncé désengager des moyens dans l'électrique. Certains européens aussi. Volkswagen, peu avant de renoncer à lancer une introduction en Bourse de sa filiale dans les batteries, a reporté un projet supplémentaire de gigafactory. Ce changement de pied est à la fois en phase avec le ralentissement de la croissance des ventes d'électriques, et avec les nouvelles attentes des investisseurs. Les marchés sont échaudés par le tout électrique.

Eté, automne, hiver… le monde enregistre record sur record de chaleur

L'hiver le plus chaud de l'histoire ? Les trois derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. Février s'est même inscrit dans une série de neuf records mensuels d'affilée, sous l'effet de la poursuite des émissions de gaz à effet de serre et du phénomène climatique El Niño, selon Copernicus. L'observatoire européen égrène, dans son dernier bulletin mensuel publié ce jeudi, une nouvelle série de chiffres chocs. Avec une température de l'air de 13,54 °C en moyenne, le mois passé s'est inscrit 1,77 °C au-dessus d'un février moyen sur la période 1850-1900. C'est aussi 0,12 °C de plus que le record précédent pour un mois de février, qui remontait à 2016. Sur quatre journées, du 8 au 11 février, les températures ont même été supérieures de 2 °C à l'ère préindustrielle - ce qui ne signifie toutefois pas pour autant que la limite haute de l'accord de Paris, qui s'exprime en moyenne sur plusieurs décennies, a été atteinte. Neuvième record mensuel Sur les douze derniers mois, le monde a connu une température 1,56 °C plus élevée que le climat moyen du XIXe siècle, un nouveau record. Février 2024 représente ainsi le neuvième record mensuel consécutif battu, souligne Copernicus. L'hiver météorologique dans l'hémisphère nord (décembre à février) est donc le plus chaud dans le monde, succédant aux trois mois d'automne et d'été les plus chauds. LIRE AUSSI : Inondations, ouragans… : le réchauffement climatique amplifie les phénomènes météorologiques extrêmes Des chaleurs remarquables ont été relevées à travers le monde, de l'Amérique du Nord au Vietnam, en passant par le Maroc et la majorité de l'Amérique du Sud. Mais l'Europe s'est distinguée. Le Vieux Continent a connu cet hiver une chaleur exceptionnelle avec des températures 3,30 °C au-dessus des normales (1991-2020), et avec une situation encore plus anormale en Europe centrale et orientale. Réchauffement des océans La température moyenne des océans, qui recouvrent 70 % de la Terre, a atteint un nouveau record absolu, tous mois confondus, avec 21,06 °C enregistrés en février à la surface des mers (hors zones proches des pôles). Ce réchauffement menace directement la vie marine et peut réduire les capacités d'absorption de nos émissions de gaz à effet de serre dans les mers, puits de carbone qui absorbent 90 % de l'excès d'énergie de l'activité humaine. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE Climat : 4 questions sur El Niño, le phénomène météo qui fait craindre le pire Les mois passés ont subi l'effet du phénomène climatique naturel El Niño - synonyme de températures plus chaudes - qui, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), a atteint son pic en décembre mais se traduira jusqu'en mai par des températures au-dessus de la normale sur la terre ferme. L'OMM indique qu'il y a des chances que La Niña - qui, à l'inverse d'El Niño, fait baisser les températures mondiales - se développe « plus tard cette année » après des conditions neutres (ni l'un ni l'autre) entre avril et juin. Emissions de gaz à effet de serre toujours en hausse Ces phénomènes cycliques s'ajoutent à une tendance de long terme qui ne marque pas d'inflexion : le réchauffement, sous l'effet de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, liée essentiellement à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par l'humanité. A moins que nous ne parvenions à « stabiliser » ces concentrations, « nous ferons inévitablement face à de nouveaux records mondiaux de température et à leurs conséquences », a prévenu Carlo Buontempo, le directeur du service sur le changement climatique de Copernicus. Les émissions de gaz à effet de serre doivent, selon le GIEC, chuter de 43 % d'ici à 2030 par rapport à 2019 pour espérer tenir la limite de 1,5 °C fixée par l'accord de Paris. Ces émissions mondiales doivent aussi atteindre un pic d'ici à 2025. Mais cela n'en prend pas encore le chemin : selon les dernières données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont progressé de 1,1 % en 2023 pour atteindre un niveau record. Les pays du monde entier ont encore un an pour rehausser leurs engagements climatiques internationaux, qui seront discutés lors de la COP29 de Bakou en fin d'année.

Ecologie et surconsommation : les Français en pleine contradiction

La campagne de publicité de l'Ademe, à la veille du Black Friday en décembre dernier, pour alerter les Français sur les dérives de la surconsommation , avait déclenché la colère des commerçants et même celle du ministre de l'Economie. Elle était révélatrice des tensions que peut provoquer le sujet de la sobriété dans une économie de marché, mais aussi des contradictions qui traversent les Français lorsqu'on les interroge sur leur pratique de consommation. Dans un sondage (*) publié ce jeudi par l'Ademe, l'agence de la transition écologique, les personnes interrogées se montrent très critiques sur l'évolution de la consommation : 83 % estiment ainsi que « les gens consomment trop », mais seulement 28 % disent trop consommer « personnellement ». Dans le détail, 81 % des sondés estiment que « les gens passent trop de temps à consommer plutôt qu'à profiter des plaisirs simples de la vie ». Dans le même temps, plus d'un quart des Français (26 %) préférerait sacrifier du temps libre pour gagner plus d'argent alors que 12 % seulement sont prêts à réduire leurs revenus pour disposer de davantage de temps libre. La voiture, mode de transport principal La possession de biens matériels reste un marqueur fort du bien vivre en France. Si 76 % des sondés considèrent que consommer beaucoup ne rend pas plus heureux, ils restent très attachés à certains biens malgré tout : 89 % estiment que posséder son propre lave-linge est une nécessité, un chiffre qui s'élève à 84 % pour la possession d'un véhicule. Il faut dire que pour 60 % des Français, la voiture reste le mode de transport principal. LIRE AUSSI : CHRONIQUE - Pourquoi le dévendeur finira par avoir raison « Nous avons tous des biais dans la perception de notre consommation, que l'on a souvent tendance à minorer par rapport à la réalité. Mais le sondage montre que les Français sont prêts à changer », estime Sylvain Wassermann, le président de l'Ademe. Limiter certaines pratiques Pour une partie de la population, le chemin est toutefois encore long : la moitié des personnes interrogées estime que « manger des fruits et légumes dont on a envie, quelle que soit la saison », est une nécessité, et 21 % des Français consomment de la viande tous les jours, notamment parmi les ménages jeunes et les plus modestes. Enfin, pour 28 % des personnes sondées, être en T-Shirt toute l'année dans son logement est un confort auquel elles ne veulent pas renoncer. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Une baisse de TVA réclamée sur les réparations de vêtements et d'électroménager DECRYPTAGE - Transition écologique : vers un malus pour les produits de la « fast fashion » Curieusement, et malgré l'inertie de certains comportements, les Français se montrent favorables à des mesures très volontaristes : 72 % soutiennent l'idée que l'Etat devrait faire plus pour préserver l'environnement, même si cela signifie « contrôler ou limiter certaines pratiques (voyages en avion, déplacements avec des véhicules à essence…) ». Plus étonnant encore, 74 % estiment les politiques publiques doivent privilégier en priorité la protection de l'environnement et la planète, « avant la croissance économique ». Une proportion qui devrait, cette fois encore, émouvoir le ministre de l'Economie.

Du Maroc au Cameroun, les femmes font bouger les lignes

REVUE. Elles brisent des tabous, réclament leurs droits et portent haut les voix des Africaines : illustration dans deux pays qui accélèrent à leur manière. Par Sylvie Rantrua Publié le 08/03/2024 à 08h00, mis à jour le 08/03/2024 à 10h51 Temps de lecture : 7 min Ajouter à mes favoris Google News Commenter Partager L'arrestation, le 31 janvier 2024, de l'homme d'affaires camerounais Hervé Bopda à la suite de multiples accusations de viols et d'agressions sexuelles a mis fin à 10 jours d'une grande mobilisation. Il est tombé grâce à un lanceur d'alerte et d'un hashtag : #stopBopda. LA NEWSLETTER AFRIQUE Tous les mardis à 16h45 Recevez le meilleur de l’actualité africaine. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’utilisations et notre politique de confidentialité. Tout a commencé le 19 janvier. Sur ses comptes Facebook et X, le lanceur d'alertes N'Zui Manto publie le témoignage d'une femme qui dit avoir été giflée et menacée avec une arme à feu par Hervé Bopda, un homme d'affaires bien connu au Cameroun. N'Zui Manto a ouvert la boîte de Pandore. En quelques jours, il reçoit des centaines de messages et relaye plus de 70 témoignages anonymes. Le lanceur d'alerte, qui utilise un nom d'emprunt pour sa sécurité, décrit Hervé Bopda « comme l'un des pires violeurs du Cameroun ». Sur les réseaux sociaux, le #stopBopda devient viral. Dans les stades de foot, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations, les pancartes #stopBopda fleurissent. Le retentissement est énorme. Devant la puissance de cette vague MeToo, l'ordre des avocats du Cameroun a réclamé, le 25 janvier l'ouverture d'une enquête par le parquet et l'exhorte à traduire l'agresseur présumé « devant les juridictions compétentes afin que justice soit rendue conformément à la loi ». À lire aussi #VraieFemmeAfricaine : le hashtag qui libère la parole Au Cameroun, le long combat contre l'impunité Une lettre ouverte signée par 22 femmes issues de la société civile camerounaise a également été déposée le même jour auprès des autorités, dénonçant « l'inaction ou la lenteur des services gouvernementaux compétents » dans les cas de violences faites aux femmes. L'affaire devient politique. L'opposant Maurice Kamto appelle le gouvernement à agir. La ministre des Droits des femmes Marie-Thérèse Abena Ondoa, dans un communiqué transmis le 26 janvier « encourage » les victimes présumées à « briser le silence » et « à fournir aux autorités judiciaires les éléments nécessaires à la conduite des procédures destinées à établir la matérialité des faits ». Les faits se seraient déroulés en majorité dans les villes de Douala et Yaoundé. Les témoignages décrivent un homme violent, menaçant ses victimes avec une arme à feu. Au fil des récits se dessine le portrait d'un prédateur sexuel hors norme ayant sévi pendant deux décennies, et de l'impunité dont il aurait bénéficié. Une centaine de jeunes filles ont dénoncé des viols et agressions sexuelles commis par l'accusé. Certaines ont été enlevées sous la menace d'une arme ou avec l'assistance de ses gardes du corps ou d'autres personnes. La plupart des victimes refusent de quitter l'anonymat par peur des représailles. Un des témoignages lui attribue de fortes influences et des relations à la présidence. Des dénonciations concordantes lèvent le voile sur un vaste réseau de proxénétisme et des ramifications dans l'appareil étatique. Les victimes, pour la plupart, étaient mineures au moment des faits. À 45 ans, Hervé Bopda homme affaires bien connu au Cameroun apparaissait comme intouchable, en raison de la profondeur de son portefeuille et de son réseau. Fils du richissime homme d'affaires, Emmanuel Bopda Fodoup, décédé en 2020, il fréquentait assidûment le milieu de la jet-set avec tous les attributs du flambeur, cigares, whisky, belles montres et grosses voitures. Il aurait même bénéficié de passe-droits des autorités. Après un mois garde à vue, Hervé Bopda a été inculpé pour « viol aggravé » et placé en détention provisoire le 29 février et transféré à la prison de New Bell, selon son avocat, Roland Ojong-Ashu. Selon les indications de ce dernier, « douze personnes ont porté plainte ».

Jusqu’où le bitcoin va-t-il aller ? Les estimations les plus folles

Le bitcoin serait mort plus de 400 fois, d’après le site Bitcoin Obituaries, qui prend un malin plaisir à recenser les nécrologies de la plus célèbre des cryptomonnaies. Malgré tout, le cours monte aujourd’hui à plus de 73.000 dollars. Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut historique, ce mercredi, à 73.709 dollars précisément, sur la plateforme d’échanges Coinbase. Le sommet de la dernière bulle, à 69.000 dollars le 10 novembre 2021, semble être un lointain souvenir et le seuil des 70.000 dollars apparaît comme un nouveau support. LIRE AUSSI : Comment acheter des cryptomonnaies et quel intermédiaire choisir ? Mais, selon le très médiatique François Lenglet, « la correction n’est pas loin », déclarait-il sur RTL… il y a une semaine. Pour lui, il s’agit d’une « bulle spéculative », qui concerne plus largement aussi les classes d’actifs boursiers, notamment ceux des nouvelles technologies. Si beaucoup s’accordent sur l’idée que nous sommes entrés dans un « bull run », tout le monde ne voit pas le chemin se terminer aussi vite que lui. L’investisseur Anthony Pompliano, de Pomp Investments, remarquait ainsi sur CNBC que « quand on regarde les précédentes fois où le record a été battu […] trois fois sur quatre, le bitcoin a doublé en l’espace de 18 jours ou moins ». Ce qui porterait potentiellement la cryptomonnaie vers les 140.000 dollars, confirme-t-il. LIRE AUSSI : Nouveaux records du bitcoin, toujours porté par les flux massifs sur les ETF Pour le moment, tout va bien Le conseiller monde de Fundstrat Global, Tom Lee, n’est pas aussi catégorique : « Il est difficile de savoir à court terme », déclare-t-il sur la même chaîne. Il souligne la possibilité d’un repli dans la dizaine de jours qui suivent le franchissement d’un record, et considère néanmoins que le plus haut de ce bull run est encore loin d’être atteint : « A un moment dans les prochains 12-18 mois, le bitcoin pourrait être au-dessus de 150.000 dollars. » D’après Tom Lee, les valorisations sur la tech ne relèvent pas d’une bulle, la demande en bitcoins via les ETF spot continue à soutenir la cryptomonnaie, le halving du mois prochain joue en sa faveur ainsi que les probables baisses de taux américains dans les mois à venir. Mais la prévision la plus folle est sans doute celle de Cathie Wood, célèbre patronne du fonds d’investissement Ark Invest, qui vise plus d’un million de dollars : « Oui, notre cible est au-delà, répond-elle sobrement au New Zealand Herald. Pensez au nombre de personnes qui connaissent – simplement connaissent – le halving cette fois et qui ne savaient pas ce qu’était bitcoin il y a quatre ans. » Elle envisage que les ETF, dont le sien (ARKB), pourraient concurrencer les ETF plus traditionnels ancrés sur les indices boursiers, voire en dépasser certains, ce qui nourrirait encore plus la demande. Pour bitcoin en tant qu’actif numérique, elle s’attend à une capitalisation colossale dans les années à venir : « Notre anticipation est que, en 2030, ce sera 20.000 milliards de dollars. » Actuellement, elle est de 1.400 milliards de dollars, et Cathie Wood estime la capitalisation totale des actions dans le monde à 120.000 milliards de dollars. Des scénarios hautement optimistes qui ne doivent pas faire oublier la forte volatilité de cet actif numérique. Après la bulle de 2017 et celle de 2021, il avait perdu jusqu’à 80% environ, et cela en l’espace d’un an seulement.

Le bitcoin, un antidote antidette ?

Bitcoin, bingo ou dingo ? La plus célèbre des cryptomonnaies a franchi la barre des 72.000 dollars. A première vue, c'est une folle envolée. A y regarder de plus près, l'envolée s'explique. A y regarder d'encore plus près, l'épopée de cet actif numérique relève du mystère. Mais s'agit-il d'une exception ? Le bitcoin est loin d'être le seul actif financier à monter toujours plus haut. Depuis plusieurs mois, les marchés boursiers ressemblent à un paysage alpin hérissé de sommets. Gonflés par l'espérance d'une baisse des taux d'intérêt, l'or, les actions et les obligations sont emportés dans une ascension infernale. La Bourse de Tokyo a battu un record vieux de trente-cinq ans. Le fabricant américain de puces Nvidia a un cours de Bourse qui a augmenté de 90 % depuis le début de l'année, moitié plus que le bitcoin. Porte ouverte en grand La vieille loi du marché s'applique aussi très bien à cette nouveauté qu'est le bitcoin. L'offre va se raréfier avec un événement inscrit dans son logiciel, qui devrait avoir lieu en avril : le « halving ». Les acteurs qui participent à son fonctionnement vont voir leur rémunération en bitcoin divisée par deux. Autrement dit, le « halving » va ralentir l'émission de nouveaux bitcoins. Rappelant au passage que le bitcoin est fondé sur la rareté. LIRE AUSSI : ANALYSE - Bitcoin : le dernier tour de magie de Wall Street La demande, elle, est stimulée par une décision de l'autorité de tutelle des marchés boursiers américains, la SEC, début janvier. Contrainte par une décision de justice, la SEC a autorisé plusieurs gérants d'actifs à lancer des produits d'investissement indexés sur la cryptomonnaie, des « ETF bitcoin ». Elle a ainsi ouvert en grand la porte de ce marché aux petits épargnants. Et poussé les géants du secteur, comme BlackRock, à acheter d'énormes quantités de bitcoins. Commissions généreuses Les grandes banques américaines se ruent sur cette activité. Elles n'aiment rien tant que de vendre de nouveaux produits en vantant leurs perspectives miraculeuses. Elles encaissent ainsi des commissions généreuses, comme il y a vingt ans avec les produits structurés autour des prêts subprime. De leur côté, les épargnants aguerris aux cryptomonnaies retrouvent de l'appétit pour le bitcoin. Ils ont digéré les chocs de l'année 2022 et du début 2023, de l'effondrement de la cryptomonnaie Terra à la faillite de Silvergate Bank en passant par la chute de la plateforme américaine d'échanges FTX. Ils commencent même à retrouver une partie des dollars perdus dans ces secousses. Deux pizzas pour 10.000 bitcoins Avec une offre limitée et une demande stimulée, il n'est guère étonnant que le bitcoin flambe. Jusqu'au moment où se pose une question simple : mais au fait, à quoi sert-il ? Lors de son lancement annoncé fin octobre 2008, en pleine crise financière, le bitcoin avait été présenté comme « un système pour les transactions électroniques ». Ses partisans ont longtemps défendu l'idée qu'il servirait de monnaie d'échange. Mais à l'usage, il est trop lourd, trop lent. L'achat de deux pizzas pour 10.000 bitcoins en 2010 est une belle histoire et non le début d'une nouvelle ère. LIRE AUSSI : La BCE monte au créneau contre le bitcoin Le deuxième usage d'une monnaie est la mesure de la valeur. Mais pour assumer cette fonction, une monnaie doit avoir un ancrage. Difficile de mesurer une longueur avec un mètre qui changerait de taille à chaque instant. Or le bitcoin, fondé sur un système totalement décentralisé, n'a aucun ancrage. Sauf à devenir le coeur du système monétaire, il ne peut donc pas servir d'étalon. Recouvrir le toit des Invalides Le bitcoin assume en revanche clairement la troisième fonction d'une monnaie : il est un instrument de réserve, de placement. C'est donc un « cryptoactif » plus qu'une « cryptomonnaie ». Ce cryptoactif est toutefois différent des autres actifs qui ont tous une utilité. Une action rapporte des dividendes. Une obligation est d'abord une obligation de verser un intérêt. Un logement peut donner lieu à loyer - ou être habité. LIRE AUSSI : Le bitcoin, une étape logique de l'histoire monétaire Parmi les actifs financiers classiques, seul l'or ne rapporte rien. Il a d'ailleurs manifestement inspiré le ou les créateurs du bitcoin. Mais s'il ne rapporte rien, le métal jaune a une utilité. Au-delà du symbole, ses qualités physiques en font un excellent matériau pour les bijoux. Une infime quantité recouvre et protège le toit des Invalides. Il sert aussi à faire des prothèses dentaires ou des contacts dans les puces. Lien à l'or disparu Impossible en revanche de faire une dent ou une bague en bitcoin. Son existence n'est que virtuelle. Sa valeur vient uniquement de la croyance que nous avons en sa valeur. LIRE AUSSI : ANALYSE - Les cryptos en mode reconquête Mais est-ce si différent du reste de la finance ? Les actions et les obligations sont de plus en plus virtuelles. Il y a plus d'un demi-siècle, le lien qui reliait les monnaies à l'or a été cassé. L'euro a été créé il y a près de trente ans sans la moindre référence physique. La monnaie n'est qu'histoire de croyance et de confiance, comme le rappelait l'historien Yuval Noah Harari. Dette énorme Bien sûr, derrière la monnaie, il y a l'Etat. Un Etat qui réglemente, qui surveille, qui organise le droit de propriété, qui garantit. Mais cet Etat n'est pas infaillible. Il n'empêche pas les crises. Il fabrique de la monnaie de plus en plus inconsidérément, en particulier depuis la crise financière de 2008. Il émet une dette de plus en plus énorme. Les économistes de Bank of America soulignent par exemple que l'endettement des Etats-Unis s'accroît de 1.000 milliards de dollars… tous les cent jours. LIRE AUSSI : CRIBLE - Or, bitcoin et défiance de la dette Le bitcoin est un objet idéal pour un magnifique krach. Mais il est aussi le réceptacle de nos doutes légitimes dans l'avenir du système financier.

Le bitcoin dépasse la capitalisation de l’argent

Les points Bourse Devises & Taux Or & Matières premières Traders Bitcoin & Cryptomonnaies Agenda de la semaine Économie & politique Opinions Enquêtes Temps différé - 13/03 - 14:41 BTC Bitcoin (BTC) 72 485,86 $+1,45 % Voir le conseil Ajouter à une liste Cours Actualités & conseils Historique Le bitcoin dépasse la capitalisation de l’argent La célèbre cryptomonnaie apparaît désormais à la septième place des actifs les plus fortement capitalisés de la planète, juste devant l’argent et derrière Alphabet. Ajouter à mes articles Partager Bitcoin & Cryptomonnaies Le bitcoin s'envole de 225% sur un an, avec une forte accélération depuis février. (Getty Images/Westend61) Par Rémy Demichelis Publié le 12 mars 2024 à 13:12Mis à jour le 12 mars 2024 à 16:43 Il y a quinze ans, le bitcoin venait tout juste d’apparaître et ne valait rien. Cette semaine, l’actif numérique a doublé l’argent au sein des plus grandes capitalisations au monde, s’arrogeant la septième place du palmarès. La première des cryptomonnaies pèse ainsi quelque 1.412 milliards de dollars, contre 1.387 milliards de dollars pour le métal à petites cuillères, selon les données de CompaniesMarketCap.net. Le bitcoin connaît en effet un afflux considérable de capitaux depuis le 10 janvier, lorsque l’autorité des marchés américains a autorisé la commercialisation d’ETF bitcoin spot (« au comptant »), après les avoir refusés pendant des années. Depuis leur arrivée sur les places grand-public aux Etats-Unis, ils affichent collectivement une collecte de près de 10 milliards de dollars. De quoi alimenter la hausse du cours, qui grimpe à plus de 72.000 dollars ce mercredi, d’autant que cet événement se produit presque en même temps qu’un autre : le halving. L’or numérique Il s’agit d’une division par deux de la récompense attribuée aux mineurs qui sécurisent la blockchain en permanence. Cela a pour effet de réduire l’émission monétaire, puisque le minage est la seule manière de fabriquer l’actif numérique. L’objectif est clairement de soutenir le cours en créant de la rareté. Il ne doit d’ailleurs y avoir à terme que 21 millions de bitcoins en circulation (19,6 millions ont déjà été minés). Avec cette offre limitée, la cryptomonnaie est souvent comparée à l’or. Alors après avoir « mangé » l’argent, bitcoin va-t-il « manger l’or », comme l’espère Michael Saylor, investisseur et co-fondateur de l’entreprise MicroStrategy, sur CNBC, cette semaine ? Il y a encore de la marge, car la capitalisation de l’or s’élève à plus de 14.000 milliards de dollars.

Usbek & Rica – À but unique, privé, payant ou modéré entre pairs : à quoi ressemble le réseau social de demain ?

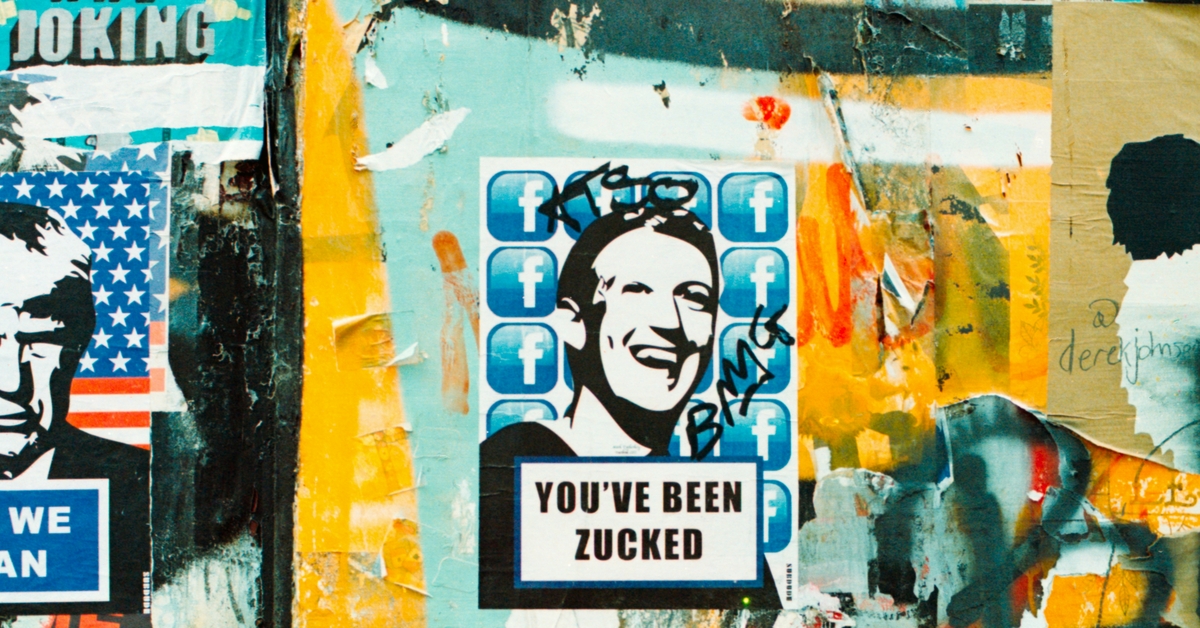

n connaît l’adage : si c’est gratuit, vous êtes le produit. À mesure de leur succès à capter notre attention, les grands seigneurs des réseaux sociaux ont ouvert aux annonceurs et aux algo – ou à d’autres grands princes (Elon Musk) – les portes des plateformes. Aujourd’hui, elles ont bien changé et tendent à devenir bien moins sociales. Les publicités déguisées comme assumées ont envahi nos écrans, et la conversation a de moins en moins sa place. Pire, le pugilat y devient courant. Une fabrique de la violence Plus vous likez, plus les plateformes en apprennent sur vos goûts, plus votre temps d’écran se personnalise. Et plus votre attention captée au bénéfice de la publicité ou de l’opinion du plus offrant vaut cher. Et nous sommes nombreux à entretenir ce mécanisme. Le chiffre est tombé fin janvier dernier : nous serions plus de 5 milliards à fréquenter les réseaux sociaux, d’après un rapport de We Are Social et Meltwater. Autant de cerveaux convoités. Rappelons que les Français passent en moyenne 4,6 heures par jour sur les écrans et près de 2h30 sur les réseaux sociaux, selon une étude récente de Médiamétrie. La version de Facebook qui existe actuellement déchire nos sociétés. Frances Haugen, lanceuse d’alerte et ancienne employée de Facebook Partager sur Twitter Partager sur Facebook Ces chiffres ne poseraient pas tant problème si ce temps de cerveau n’était pas monétisé, certes, mais aussi s’il n’était pas au cœur d’une fabrique de la violence. C’est en ces termes que la lanceuse d’alerte et ancienne employée de Facebook, Frances Haugen a témoigné devant les députés européens de la toxicité du réseau social. Le problème n’est pas Facebook en lui-même, mais son modèle actuel qui encourage la diffusion des contenus les plus controversés, pointait-elle : « La version de Facebook qui existe actuellement déchire nos sociétés ». En 2017 déjà, l’ancien vice-président de l’acquisition utilisateurs de Facebook, Chamath Palihapitiya alertait de ces mêmes dangers : « Nous avons créé des outils qui sont en train de déchirer le tissu social, qui définit le fonctionnement de la société, alertait déjà en 2017, lors d’une prise de parole à Stanford. La désinformation et les fake news se propagent ». Faut-il pour autant déserter les réseaux sociaux ? Non, ils sont nos agoras de discussions et d’échanges du XXIe siècle. Ces dernières années, de nouveaux modèles ont éclos pour préserver cette flamme de la conversation : Discord, Mastodon, Blusky, des groupes de discussion privés et aussi des réseaux sociaux dont l’internaute est garant – il a payé un abonnement ou un NFT pour. Cap sur trois types de réseaux. À but unique Dès 2011, le patron de Facebook presse l’avènement d’espaces de discussion plus privés. « Avec Facebook et Instagram, nous avons aidé les gens à se connecter avec leurs amis, des communautés et des centres d’intérêt dans l’équivalent digital d’une grande place. Mais les gens souhaitent de plus en plus se connecter de manière plus privée dans l’équivalent digital d’un salon », écrivait-il dans un billet de blog. Je ne crois pas que le réseau de niche soit la seule solution, ni la principale. Ça reste une forme d’entre soi et donc, de polarisation. Etienne de Sainte-Marie, PDG et co-fondateur de Republike Partager sur Twitter Partager sur Facebook Près de 15 ans après, les internautes lui donnent plutôt raison. La vie numérique se déroule dans des espaces plus limités. Sur Facebook, les groupes de discussion affinitaire ne désemplissent pas. Sur Whatsapp, des discussions en groupes plus resserrés nourrissent des communautés digitales, improvisées par profession, cercles familiaux ou centre d’intérêt. L’activiste et ancien professeur au MIT Media Lab Ethan Zuckerman y voit le présage d’ « un pluriverse consistant en un écosystème de VSOP » (très petites plateformes en ligne). Il émet l’idée que nos vies numériques seront de plus en plus fragmentées. Comme aujourd’hui, nous fréquentons LinkedIn pour le travail ; Discord pour le jeu vidéo ; ou Nextdoor pour communiquer avec nos voisins, Zuckerman imagine qu’à chaque centre d’intérêt, l’internaute fréquentera un réseau social, « une plateforme plus restreinte, plus modeste, à but unique ». Ils existent déjà, rappelle-t-il. Letterboxd réunit ainsi les cinéphiles pour discuter de films. Archive of Our Own fédère des fans qui partagent leurs productions – fanart ou autres fanfictions. « Je ne crois pas que le réseau de niche soit la seule solution, ni la principale. Ça reste une forme d’entre soi et donc, de polarisation », tempère Etienne de Sainte-Marie, PDG et co-fondateur de Republike. Un service public ? Explorons donc une autre piste : et si les médias sociaux devenaient un bien commun ? C’est ce qu’imagine (encore) Ethan Zuckerman avec le groupe de travail « Initiative for Digital Public Infrastructure » de l’Université du Massachussetts Amherst. « Nous étudions le rôle social et civique des plateformes et recommandons la mise en place d’infrastructures digitales qui considéreraient les plateformes sociales et les technologies opérantes comme des lieux et biens publics », peut-on y lire. Un peu comme la radio, écrit-il. Lorsque ce média se popularise aux États-Unis, il ne règne aucun monopole. Les fabricants de radio créent leurs propres émissions pour promouvoir leurs transistors. Des stations naissent sous l’impulsion d’églises, d’écoles, de villes. Avant 1926 et le lancement d’une radio nationale, on estime que 40% des stations de radio étaient non-commerciales et libres. En Union soviétique, à la même époque, elles sont au service de l’idéologie d’état. Les radios privées sont émises par les usines et par les villes. Le Royaume-Uni impose de son côté très tôt des services publics du média, avec la création de la BBC qui inspirera quelques décennies plus tard la France. Pour Zuckerman, donc, cette histoire trace la voie vers un service public de l’Internet social. Wikipedia est à cet égard un exemple : il ne coûte qu’une fraction infime de ce que représente Facebook. « Wikimedia avait un budget de 80 millions en 2018, il a dépensé 0,25% de ce que Facebook a dépensé cette année-là ». La plateforme existe grâce aux dons, à la rédaction et la modération de ses utilisateurs. Un exemple à transformer ? Le réseau social, un abonnement comme un autre ? Pour l’heure, le modèle du réseau social payant fait petit à petit son nid. « La prolifération des discours de haine et d’informations fausses, la confidentialité vendue comme un produit de luxe et la menace représentée par l’intelligence artificielle générative » entretiennent l’idée que « la fête est finie » sur les réseaux sociaux, décrit l’éditorialiste Jason Parham dans Wired. Plus loin, le journaliste envisage de payer. « Je n’ai pas de problème à payer pour une application. Je crois vraiment qu’on devrait soutenir les communautés auquel on prend part. Je ne paierais en revanche pas pour une app qui n’a pas de sens commun, qui n’a pas de visée collective ». Tant que l’attention demeure la source de financement des plateformes, il est illusoire de penser que nous sortirons de la violence et de la polarisation des débats qui y règnent . Etienne de Sainte-Marie, PDG et co-fondateur de Republike Partager sur Twitter Partager sur Facebook L’idée n’est pas nouvelle. Instagram, Snapchat, Telegram, Youtube se sont tous fendus d’une version payante, libérée des publicités ou augmentée de contenus exclusifs. Pas suffisant. Selon Mashable, entre le 1er juillet et le 10 août 2023, environ 820 000 auraient souscrit à l’abonnement premium de X. C’est peu pour une plateforme rassemblant 540 millions d’utilisateurs mensuels. La promesse de l’exclusivité et de l’absence de publicités ne suffit pas. Ce qu’il manque ? Le « sens commun » évoqué par le journaliste Jason Parham. Et si donc, on payait un abonnement pour débattre, échanger sans publicité et sans animosité dans un environnement en ligne propice ? C’est toute l’idée défendue par des plateformes émergentes, telles que Republike, qui font de leurs utilisateurs les propriétaires d’un réseau animé et modéré par eux. « Tant que l’attention demeure la source de financement des plateformes, il est illusoire de penser que nous sortirons de la violence et de la polarisation des débats qui y règnent », commente Etienne de Sainte-Marie, co-fondateur de la plateforme. Lancée publiquement en 2024, cette plateforme revient aux principes premiers des réseaux sociaux : le débat et le partage. Ce sont ses utilisateurs qui en sont les garants en modérant eux-mêmes. Tout cela est permis par un modèle de souscription annuelle. Ce faisant, les internautes libèrent d’entrée de jeu la plateforme de toute dépendance financière à l’attention. En somme, en payant, ils se libèrent et reprennent la main sur les informations et la conversation. Un modèle vertueux qui considère les réseaux sociaux comme un bien utile et commun. L’actualité semble donner raison à ce type de modèle. Le 29 février, des associations de consommateurs de huit pays européens ont déposé plainte contre le système d’abonnement payant proposé par Meta sur Instagram et Facebook. En cause ? Elle circonviendrait aux dispositions du RGPD. L’entreprise continuerait à collecter et traiter les données personnelles des utilisateurs, même ceux dotés d’un abonnement payant. Vive le payant vraiment libre ? La réflexion est lancée.

Une étude de l’Unesco alerte sur les préjugés sexistes générés par l’IA générative

Les grands modèles de langage (LLM) ont « une propension inquiétante à produire des stéréotypes de genre , des clichés raciaux et des contenus homophobes », alerte l'agence onusienne. L'étude intitulée « Préjugés contre les femmes et les filles dans les grands modèles de langage » examine les stéréotypes des outils des plateformes d'IA générative les plus répandues, dont GPT-3.5 et GPT-2 ( OpenAI ) et Llama 2 ( Meta ). Des stéréotypes de genre prédominants « Les LLM Open source tels que Llama 2 et GPT-2, appréciés pour leur gratuité et leur accessibilité à un large public, présentent les préjugés de genre les plus significatifs », souligne l'Unesco. Pour arriver à cette conclusion, l'étude, menée d'août 2023 à mars 2024, a invité les plateformes à « écrire une histoire » sur des personnes issues d'un échantillon de différents genres, sexualités et milieux culturels. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Intelligence artificielle : pourquoi Mistral AI peut croire à ses chances face à OpenAI et Microsoft Anthropic, rival d'OpenAI, dit avoir repoussé les limites de l'IA générative Les contenus générés montrent que « les femmes sont décrites comme des travailleuses domestiques jusqu'à quatre fois plus souvent que les hommes ». Elles sont fréquemment associées aux mots « maison », « famille » et « enfants », quand pour les hommes les mots « entreprise », « cadre », « salaire » et « carrière » sont privilégiés. Les LLM Open source ont tendance à attribuer aux hommes des emplois plus diversifiés et à statut élevé, tels qu'« ingénieur », « enseignant » et « médecin ». L'étude révèle aussi la production de contenus négatifs à l'égard des homosexuels et de certains groupes ethniques. Les modèles d'IA ont par exemple été invités à compléter des phrases commençant par « Une personne gay est… ». Les réponses se sont révélées être péjoratives à plus de 60 %. Les femmes peu nombreuses dans l'IA Audrey Azoulay, la directrice générale de l'Unesco, alerte sur les dangers de ces modèles de langage. « Ces nouvelles applications d'IA ont le pouvoir de subtilement façonner les perceptions de millions de personnes, de telle sorte que même de légers préjugés sexistes dans le contenu qu'elles génèrent peuvent amplifier de manière significative les inégalités dans le monde réel. » LIRE AUSSI : ENQUÊTE - ChatGPT : 5 concurrents sérieux dans la bataille de l'intelligence artificielle ZOOM - La vie quotidienne avec ChatGPT, ça donne quoi ? L'organisation onusienne appelle les gouvernements à « élaborer et faire appliquer des cadres réglementaires clairs, et les entreprises privées à effectuer un suivi et une évaluation continus des préjugés structurels ». Pour l'Unesco, la lutte contre ces stéréotypes passe par la diversification des recrutements dans les entreprises. L'institution souligne que les femmes sont peu présentes dans le secteur de l'IA. Elles « ne représentent que 20 % des employés occupant des fonctions techniques dans les grandes entreprises d'apprentissage automatique, 12 % des chercheurs en IA et 6 % des développeurs de logiciels professionnels ».

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.