Amazon Will Buy MGM for Over $8 Billion. Your Move, Netflix | WIRED

Amazon also has a distinct advantage over its competitors in that streaming is not its only source of revenue, or even the main focus of its subscription offering. Prime Video remains a nice bonus when you pay for a year of two-day shipping. Amazon doesn’t need to have the best library of prestige movies and television; it just needs to give customers one more reason to not cancel Prime. The back catalog of James Bond films could be just that. Unlike Netflix, which has to keep providing new programming to avoid churn, it’s already got a built-in customer base. “They can mess up a lot and still be OK,” says Henschel. “They have the revenue and cash power to fail or work on content investments and develop a more longer-term strategy while newer services need to show profitability as fast as possible.” The MGM purchase also isn't the only big check Amazon is writing; the company paid $250 million for TV rights to the Lord of the Rings universe, and will reportedly spend hundreds of millions of dollars per season bringing that world to Prime Video. Like 007, it's a known quantity with passionate fans that will follow their heroes to Amazon—and maybe, the company hopes, set up a few Subscribe & Save items while they're at it. See What’s Next in Tech with the Fast Forward Newsletter From artificial intelligence and self-driving cars to transformed cities and new startups, sign up for the latest news. Your email SUBMIT By signing up you agree to our User Agreement and Privacy Policy & Cookie Statement Netflix has made a handful of acquisitions itself; it picked up comics icon Mark Millar's Millarworld in 2017, and struck an overall deal with the creators of kid-focused Storybots two years later. It continues to find breakout hits through its own algorithmic savvy and deep investments in original content. But iconic characters like Bond don't happen overnight; they can take decades to cement their place in popular imagination. And as audiences become increasingly fragmented, they're going to be easier bought than made.

Les hedge funds en embuscade après le krach des cryptomonnaies

Carl Icahn, le célèbre activiste, pourrait investir jusqu'à 1 milliard de dollars sur le secteur des cryptomonnaies (sociétés spécialisées sur les cryptos, bitcoin, ether…), selon ses déclarations à Bloomberg TV. Leur plongeon offre une opportunité d'achat à celui qui s'est spécialisé sur les sociétés sous-évaluées avec un potentiel de rebond. A Wall Street, l'annonce de son entrée dans le capital d'une entreprise passe rarement inaperçue et se traduit par un gain moyen de 10 % à court terme. Son intérêt pour les cryptos n'a pas eu le moindre effet positif sur leur cours, en recul jeudi. N'est pas Elon Musk qui veut . Les cryptos peuvent être un moyen de se diversifier et faire remonter le cours de son entreprise cotée sur le Nasdaq (+ 12 % cette année). Elle sort tout juste d'une année difficile. Après 2 milliards de dollars de pertes en 2020, sa société d'investissement a gagné 1 milliard au premier trimestre. Un montant que le gérant de hedge fund pourrait investir sur les cryptos malgré les risques et l'envolée de la volatilité des marchés depuis le krach en mai. Zone des 38.000 dollars Avant la tempête du mois de mai, les hedge funds spécialisés sur les cryptos gagnaient 144 % sur les quatre premiers mois de l'année. Ils avaient bondi de 200 % l'année passée. La chute du marché peut constituer un timing intéressant pour certains hedge funds, comme Point72 de Steve Cohen , désireux de débuter leurs investissements sur les cryptos. De gros achats ont été observés dans la zone des 38.000 dollars sur le bitcoin. Les grands hedge funds ( Tudor de Paul Tudor Jones, Brevan Howard d'Alan Howard, Renaissance fondé par James Simons…) ont franchi le pas mais en investissant le plus souvent une faible part de leurs capitaux sur les cryptos. Ils traitent surtout les contrats à terme sur le bitcoin négociés sur le Chicago Mercantile Exchange. Près d'un hedge fund sur cinq a déjà investi sur les cryptos mais modestement (autour de 3 % de leurs capitaux), selon le rapport annuel établi par PwC, Elwood et l'Alternative Investment Management Association (l'association professionnelle des hedge funds). Ce sondage se fonde sur les réponses d'une quarantaine de hedge funds, gérant 180 milliards de dollars, soit 4 % des actifs mondiaux des fonds alternatifs (4.150 milliards) Un fonds alternatif sondé sur quatre envisage de se joindre au mouvement cette année. Les principaux freins sont un possible durcissement de la régulation des cryptos, un risque de réputation et de perte de clients en cas de contre-performance. Certains gérants ne sont pas autorisés à investir sur les cryptos dans le cadre de leurs mandats de gestion qui définit leurs périmètres d'investissements (actifs, risques…). Survivre aux cycles et volatilité A côté de quelques fonds historiques de taille importante comme Pantera, présents sur ce marché depuis une dizaine d'années , une myriade de petits fonds spécialisés sur les cryptos s'efforcent de survivre et surfer sur les cycles spéculatifs et la forte volatilité. La très grande majorité des fonds spécialisés qui opèrent aujourd'hui sont de taille modeste. Ils ont été créés par d'anciens traders de hedge funds, qui ont décidé de lancer leurs propres fonds. Ils gèrent en moyenne 43 millions de dollars et un sur deux moins de 15 millions de dollars. Capter les tendances Plus de la moitié des clients des fonds cryptos sont des particuliers fortunés prêts à prendre des risques, contrepartie de rendements élevés. Près d'un investisseur sur trois est une société d'investissement familiale ( « family office »). Les fonds opèrent le plus souvent des stratégies quantitatives à base de modèles mathématiques. Ils sont focalisés sur le bitcoin (+ 30 % de rendement en 2021), ether (+ 283 %), litecoin (+ 55 %), chainlink (+180 %), polkadot (- 43 %), et Aave (+ 9 %). Ils s'efforcent de capter les tendances de ces cryptos et profitent de leur sous-évaluation ou surévaluation temporaire. Optimisme Les fonds spécialisés sur les cryptos ont de plus en plus recours aux options, un marché de produits de dérivés en fort développement (volumes, liquidité). Interrogés au premier trimestre après plus d'une année d'envolée des cours , ils avaient nettement réduit leur spéculation à la baisse (vente à découvert des cryptos). Ils étaient particulièrement optimistes sur la poursuite de la hausse des cours. Près des deux tiers anticipaient un cours du bitcoin entre 50.000 et 100.000 dollars en fin d'année. Une proportion comparable prévoyait une capitalisation mondiale des cryptos entre 2.000 et 5.000 milliards de dollars dans six mois, contre un niveau de 1.700 milliards aujourd'hui.

Meaningful Brands d’Havas Group : la menace d’un cynisme croissant…

Cynisme croissant de la part de consommateurs à l’égard des marques et de leurs engagements, voilà ce que l’on peut tirer comme premier enseignement de l’étude Meaningful Brands… Pauvres de nos marques ! Alors que depuis 2019 certaines études indiquent que beaucoup d'entre-elles pourraient disparaître dans l’indifférente totale de leurs acheteurs, voilà que « le cynisme » à leur égard devient l’intitulé même de l’étude 2021 d’Havas. Et en attendant le rapport pour la France qui sera dévoilé fin juin, un Cocorico pour Décathlon qui retrouve sa première place dans l'hexagone... Comme si le climat de tension lié à la Covid qui a mis nos vies à l’arrêt pendant plus d’un an avait encore contribué à saper le moral et la relation physiquement « inexistante » entre les principaux concernés. En effet, moins de la moitié des marques sont considérées comme dignes de confiance (47 %) et 75 % d'entre elles pourraient disparaître et seraient facilement remplacées. Sans parler des 71 % qui ont peu confiance dans le fait que les marques tiendront leurs promesses... Un diable passe... Les marques doivent agir maintenant Et pourtant, malgré ces doutes, les consommateurs recherchent désespérément des marques qui feront une différence Meaningful, et 73 % d'entre eux affirment que les marques doivent agir maintenant pour le bien de la société et de la planète. Seuls 34 % des consommateurs pensent que les entreprises sont de bonne foi... Défiance aussi à l’égard des marques pratiquant le greenwashing RSE, avec seuls 34 % des consommateurs qui pensent que les entreprises sont de bonne foi quant à leurs engagements et à leurs promesses… Le problème étant que les consommateurs n’ont jamais placé autant d’espérances dans leur rôle sociétal… Une opportunité pour les marques de se rendre meaningful ! Pas de temps à perdre, donc puisque 73 % des personnes interrogées estiment que les marques doivent agir maintenant pour le bien de la société et de la planète. Contreproductif de faire des promesses qui ne seront pas tenues… Grâce à l’analyse des "collective", "functionnal" et "personal" benefits, Meaningful Brands® découvre les nouvelles priorités nées forcément du confinement, et qui vont tout droit à la santé publique, à l’économie et au politique… suivis de près par l'environnement. Dans le monde entier, les consommateurs attendent de plus en plus des marques… Inutile, voire contreproductif de faire des promesses qui ne seront pas tenues… Le déficit de confiance serait alors catastrophique. Décathlon reprend la première place... Du côté français, le rapport sera publié à la fin du mois de juin. Mais Laurence Polselli, Data & Consumer insight Manager chez Havas Media, promet quelsques bonnes surprises: "certes, les exigences des consommateurs sont les mêmes qu'ailleurs dans le monde, mais il y a des pans de l'économie française qui ont obtenu l'adhésion de la part des Français, tels que la distribution qui décolle dans l'hexagône, les marques telles que Patagonia ou Veja qui sont toujours adoubées, et le retour en tête du peloton pour Decathlon, qui chipe ainsi la première marche du podium à Michelin". Enfin, le point de vue des Français concernant Amazon et plus généralement les GAFA est tranché: ils ne sont pas en tête de ce rapport, dans notr

Alstom prêt à livrer sa première rame grande vitesse à la SNCF américaine

Il y a cinq ans, un certain Joe Biden annonçait le choix d'Alstom pour fournir à Amtrak - la SNCF américaine -, 28 rames à grande vitesse pour la ligne Boston-Washington, la plus utilisée du réseau ferroviaire américain. Aujourd'hui, le constructeur ferroviaire français s'apprête à livrer - en juin si tout va bien - la première rame Avelia Liberty à Amtrak et Joe Biden a « hâte d'y monter », a-t-il assuré fin avril, devant le prototype effectuant déjà les essais sur la ligne, à l'occasion d'un discours en gare de Philadelphie pour célébrer les 50 ans de la compagnie ferroviaire. Une autre rame a passé un an à Pueblo (Colorado), dans le centre d'essais d'Amtrak, pour réaliser les tests de vitesse. La compagnie ferroviaire américaine, qui devra encore obtenir la certification du régulateur, prévoit une mise en service commerciale des premières rames « au début du printemps 2022 », selon un porte-parole. Les nouvelles rames rouleront sur la ligne jusqu'à une vitesse de 265 km/h (165 miles/h), tout en pouvant monter en théorie jusqu'à 355 km/h (220 miles/h). Contexte porteur Depuis les premiers trains à grande vitesse baptisés « Acela », construits il y a vingt ans par le canadien Bombardier en consortium avec Alstom ( qui vient de racheter le premier ), la grande vitesse est un serpent de mer aux Etats-Unis, freinée en vrac par l'immensité du territoire, une population disséminée loin des gares et des subventions fédérales ayant privilégié pendant des décennies la route et l'avion. Le contexte est désormais porteur pour le ferroviaire : Joe Biden propose dans son plan pour les infrastructures d'allouer sur huit ans 80 milliards de dollars aux projets d'Amtrak et 85 milliards de dollars pour « moderniser les transports en commun existants ». Un investissement qui va de pair avec la volonté de la Maison-Blanche d'amplifier la transition énergétique du pays, mais qui doit encore être approuvé par le Congrès. « Le marché nord-américain était cyclique, cela va lui donner de la stabilité », présage Jérôme Wallut, président d'Alstom Americas.

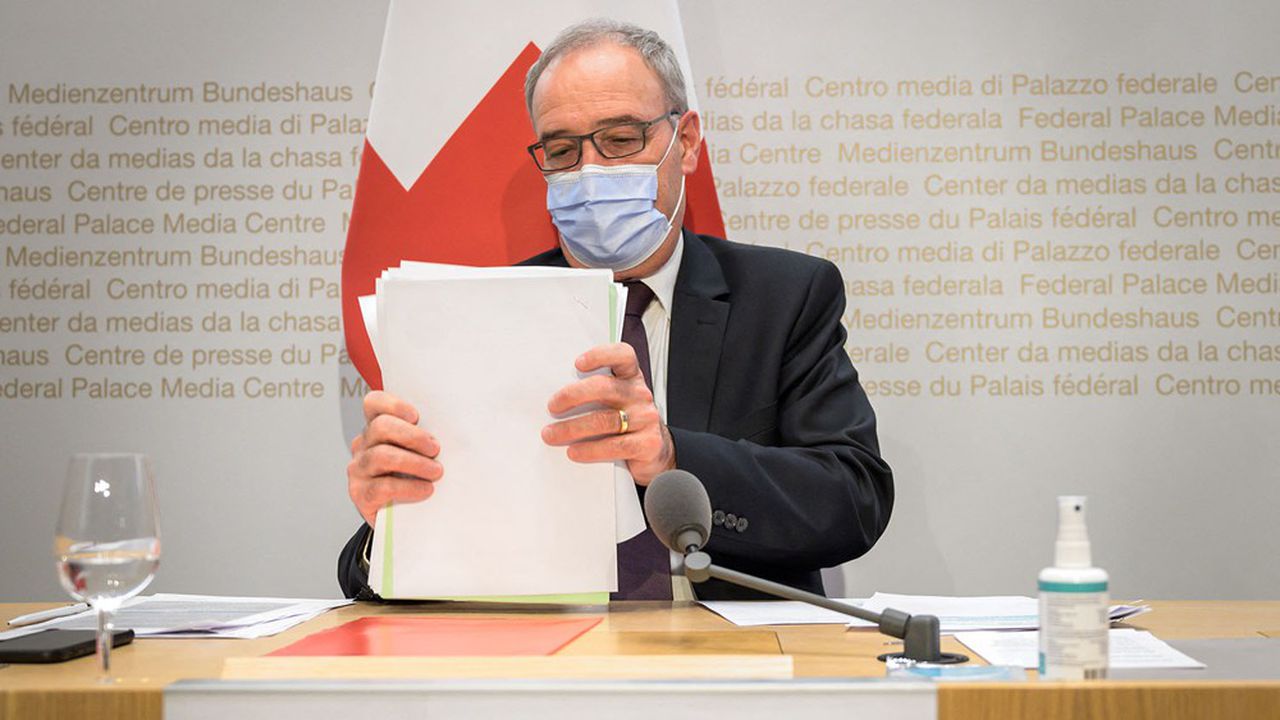

La Suisse abandonne ses négociations avec l’Union européenne

La Suisse jette l'éponge. Après des années de discussions infructueuses et des mois de tergiversations, le président suisse a annoncé qu'il abandonnait la négociation visant à aboutir à un accord-cadre avec l'Union européenne. L'annonce de Guy Parmelin a été accueillie avec déception par Bruxelles. Dans un communiqué, la Commission dit « prendre acte » de cette décision « unilatérale » et la « regretter », « notamment au vu des progrès réalisés ces dernières années ». Mais elle ne surprend qu'à moitié : depuis longtemps déjà, l'Union européenne s'interrogeait sur la volonté politique de Berne dans ce dossier. « L'engagement de l'Union européenne en termes de temps et de ressources n'était pas réciproque du côté suisse », résume une source à la Commission. Alignement dynamique L'enjeu était pourtant important : alors que les relations entre le bloc et le pays alpin sont régies par plus d'une centaine d'accords sectoriels dont certains sont devenus partiellement obsolètes, il s'agissait de poser un cadre unifié à ce maillage complexe, et de le rendre « dynamique », c'est-à-dire capable de suivre les évolutions réglementaires dans l'UE. Mais l'accord-cadre sur lequel s'étaient entendues les deux parties en 2018 était en attente : le débat politique, en Suisse, avait fini par rendre le sujet très sensible, soulevant de lourds enjeux de souveraineté. Contrôle des aides d'Etat Les discussions achoppaient essentiellement sur trois points. L'un concernait les règles sur le contrôle des aides d'Etat : impossible de s'entendre, en particulier, sur la juridiction qui devait trancher en dernier recours, Berne cherchant à ne pas se soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne . Autre dossier sensible : la question de la libre circulation des personnes. Là où l'UE souhaitait se rapprocher autant que possible de la fluidité qui caractérise les déplacements entre pays de l'Union, Berne cherchait au contraire à encadrer les installations sur son territoire et à limiter l'accès aux prestations sociales des ressortissants européens sans emploi. Dumping social Enfin, la Suisse redoutait de faire les frais d'une forme de dumping social de la part des ressortissants européens - les négociations portaient sur les moyens de limiter la durée des prestations de services par des citoyens européens en Suisse et même, dernièrement, sur la possibilité d'appliquer dans le pays un principe « à travail égal, salaire égal ». A Bruxelles, on peine à comprendre la décision suisse, puisque des ouvertures avaient été faites, au cours des derniers mois. Mais on sentait venir l'issue : lors de leur rencontre du mois d'avril , Guy Parmelin et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avaient laissé filtrer une dose de pessimisme. Tout en assurant que « la porte de l'UE reste ouverte », la Commission fixait des lignes rouges. Et Guy Parmelin concluait que « des différences significatives » demeuraient entre les deux camps.

Carbios, les aventuriers du recyclage du plastique

C’est un espoir fou pour nos sociétés plastifiées, une révolution écologique, passée presque inaperçue à l’ombre du Covid-19. En avril 2020, Carbios, une start-up française de Clermont-Ferrand, a fait la une de la prestigieuse revue scientifique britannique « Nature » pour son procédé inédit de recyclage du polytéréphtalate d’éthylène (PET), l’un des plastiques les plus utilisés dans le monde, avec plus de 70 millions de tonnes produites par an. C’est celui que l’on retrouve dans la plupart des bouteilles, des barquettes de supermarché, mais aussi des vêtements en polyester. La méthode des chercheurs s’appuie sur une enzyme dite « PET-ase », qui va découper les polymères du PET en monomères. Produite par un micro-organisme, cette protéine qui sert de catalyseur va agir comme une paire de ciseaux. Un procédé qu’Alain Marty, le directeur scientifique de Carbios, vulgarise ainsi : « Il faut vous figurer la matière plastique comme des milliards de colliers de perles enchevêtrés, les perles étant attachées par un point de colle. L’enzyme coupe les points de colle et libère les perles. » Les chercheurs, qui travaillent avec l’unité de recherche Toulouse Biotechnology Institute (TBI), peuvent ainsi traiter quelque 200 kilos de plastique en dix heures grâce à l’enzyme découverte, dans une cuve « pilote » de 1 000 litres.

Comment les marques font de la lutte contre le racisme et l’homophobie un outil marketing

Lundi 17 mai, en cette journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, des marques ont arboré leurs soutiens à la cause LGBT. Renault, notamment, a modifié son logo sur Twitter aux couleurs du drapeau arc-en-ciel... Mais seulement pour certains pays. En effet sur les pages allemande, italienne, et indienne, on pouvait observer le losange de la marque aux couleurs arc-en-ciel. Mais pas partout : dans les États musulmans comme l'Égypte, la Turquie ou encore l’Indonésie, le drapeau était absent du logo. De quoi alimenter des accusations, sur les réseaux sociaux, de marketing opportuniste. Si certaines marques cherchent à toucher un nouveau public au travers d'un engagement sociétal sincère, la stratégie de communication peut vite agiter la toile et virer à la mauvaise publicité. Renault n'est pas la première marque à se plier à l'exercice. En 2018 Air France, Orange, MasterCard ou encore Casino deviennent partenaires de la marche des fiertés à Paris. L'année suivante, Marks and Spencer propose un sandwhich LGBT à ses clients. Puis le groupe Mars change l'identité du riz Uncle Ben's en le renommant « Ben's Original », supprimant également le visage de l'homme noir âgé qui pouvait évoquer l'esclavage dans les plantations de riz. Dans le sillage de l'affaire George Floyd, Nike décide d'afficher son soutien au mouvement Black Lives Matter - « Les vies des noirs comptent » - (BLM) modifiant temporairement son slogan « Just do it » en « Don't do it » pour dénoncer le racisme. « Ne faites pas comme s'il n'y avait pas de problème en Amérique », prie alors la marque.

Côte d’Ivoire : comment les FinTech ont évité le piège du Covid | CIO MAG

Avant le Covid, les FinTech ivoiriennes étaient en croissance constante et suscitait l’intérêt des investisseurs. Durement touchées par la pandémie, comment ont-elles résisté à la vague ? Quel fut l’impact des mesures prises par les décideurs ? Comment l’écosystème a évolué et a tenté de s’adapter à la crise ? Une étude de MicroSave Consulting (MSC), en partenariat avec Mastercard Foundation, lève le voile sur leurs stratégies. Les résultats de cette enquête, couvrant la période avril-décembre 2020, révèlent que les FinTech ivoiriennes ont résisté à la crise en réorganisant les compétences de leur personnel et en s’appuyant fortement sur les ventes numériques. Télétravail, intensification des activités sur les plateformes numériques (telles que Facebook), concours promotionnels en ligne, suspension des frais de transaction liés aux paiements des services publics afin de réduire la charge financière des clients… Face à crise sanitaire, les stratégies d’adaptation ont permis aux startups de la finance numérique de sortir du gouffre duquel elles n’étaient pas loin de s’enfoncer. « De nombreuses FinTech se sont retrouvées dans des situations précaires lors de la première vague de la pandémie… » D’après les recherches, la Côte d’Ivoire comptait 37 FinTech en 2020 dont 28 concentrées dans le sous-secteur du paiement digital. « De nombreuses FinTechs se sont retrouvées dans des situations précaires lors de la première vague de la pandémie, période de grande incertitude. Les réserves de liquidité étaient faibles, les revenus quasi inexistants pour la plupart. Malgré les pertes, les FinTech ont su faire preuve de résilience en diversifiant leurs modèles d’affaires et leurs partenariats », indique le rapport. En effet, toutes les FinTech interrogées dans cette étude disent avoir offert des transactions P2P (pair-à-pair) gratuites jusqu’à la fin de l’année 2020 pour des montants inférieurs à 25 000 FCFA. Frappée de plein fouet au début de la pandémie, la quasi-totalité des FinTech et des plateformes de paiement ont été contraintes à faire évoluer leurs modèles économiques après le mois de juin 2020. L’étude révèle que pendant le confinement, le volume des transactions, d’une entreprise sondée, a diminué immédiatement affichant jusqu’à -25 % pour se retrouver avec un chiffre positif de 10 % après la levée des restrictions. « …les modèles d’affaires proposés par les FinTech ne sont pas viables et durables » Par-dessus tout, la pandémie a mis en évidence les nombreux défis auxquels font face les FinTech ivoiriennes : leurs besoins en liquidité mais aussi la réticence du gouvernement vis-à-vis d’elles, le défaut d’infrastructures ou encore d’éducation numérique. Par ailleurs, aucun des investisseurs interrogés dans l’enquête (business angels, représentants de fonds d’investissement internationaux et d’agences bilatérales) ne finance actuellement de FinTech ivoirienne. Ils suivent de près l’évolution de cette industrie. Mais la plupart des investisseurs estiment que les modèles d’affaires proposés par les FinTech « ne sont pas viables et durables ». « … les solutions de services financiers numériques sont biaisées vers la catégorie des paiements, d’où une innovation limitée dans le domaine des services financiers en général. Ce constat est vrai non seulement pour la Côte d’Ivoire, mais aussi pour le marché francophone de l’Afrique de l’Ouest », lit-on dans le rapport, qui fournit plusieurs recommandations opérationnelles et stratégiques pour soutenir les FinTech. Par exemple, les impliquer dans le processus de solutions de sortie de crise.

Quand Carrefour et La Poste combinent drive piéton et retrait de colis

Faire ses courses dans une supérette de centre-ville et retirer en même temps son colis commandé la veille sur un site de commerce en ligne : en soi, le concept de « deux en un » ne paraît pas révolutionnaire, existant déjà en de nombreux points des grandes métropoles françaises, notamment à Paris. Mais l'accord national signé entre Carrefour et Pickup, filiale du groupe La Poste, explore plus avant le domaine des commerces citadins « hybrides », découlant directement des changements des modes de consommation suite à la crise sanitaire . Il s'agit cette fois de combiner sous le même toit un « drive piéton », réservé aux clients ayant fait précédemment leur shopping de courses alimentaires sur le site Carrefour.fr, et un point de retrait ou dépôt de colis, permettant ainsi de retirer ou retourner leurs colis e-commerce (Colissimo, Chronopost, DPD France) commandés sur l'un des 8.000 sites e-commerçants proposant les livraisons « hors domicile ». Plusieurs dizaines de sites en projet Ce mercredi, Carrefour a installé son premier drive piéton de ce type au sein d'un Pickup drive, dans le 19e arrondissement de Paris, entre les Buttes-Chaumont et le parc de la Villette. « Plusieurs dizaines d'autres sites ouvriront prochainement dans les grandes agglomérations françaises, sur ce même modèle associant le service drive piéton de Carrefour avec les services de Pickup », selon un communiqué conjoint. Pour le groupe d'Alexandre Bompard, il s'agit d'explorer plus avant les nouveaux formats de distribution de centre-ville, au moment où les Français se détournent des hypers, et alors que plusieurs concurrents comme Auchan, Leclerc ou Monoprix investissent également dans les nouvelles formules de « drive piéton » . Opportune alternative à la livraison à domicile, celle-ci s'avère en effet moins coûteuse au quotidien pour les distributeurs.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.

Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.

Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.

Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.